2020/05/20

コラム

【第5回:上津原勉】ロックショアキャスティングでヒラマサとガチンコ勝負(後編)

年々、人気の高まりを見せるショアジギング。しかし、相手は気まぐれな回遊魚だ。重いメタルジグをキャストし続けても、チェイスさえないことも日常茶飯事だ。1日の釣りのなかで、何を考え、何をすればよいのか。このコーナーは、名手の釣りを追ったドキュメントストーリーである。釣れないときこそ、すべきことがある

地方の独立礁でいざ勝負!

釣行2日目も好天に恵まれた。

夜半に吹いた北西風も収まっている。

ナギということもあり、渡船にはシーズンインしたばかりのグレを狙う上物師や、船からの落とし込み釣りの釣り人たちで賑わっていた。ショアジギングで磯へ渡るのは上津原さんだけであった。

九州の渡船は全般的に出港が早い。まだ暗いうちに渡礁した上津原さんは、ゆっくりとタックルの準備に取りかかった。

– 真っ先に磯へ下りたのは我々だった。この日、渡礁したのは港を出てすぐの「下ウ瀬」。地方寄りの独立礁である。前日は一級磯がひしめく大ヶ瀬で竿を出したが、ルアーへのヒラマサの反応は今ひとつ。大ヶ瀬と並ぶ一級磯の小ヶ瀬も考えたが、前日は地方の磯でヒラマサが出たこともあり、またこの日は小ヶ瀬への渡礁を希望するグレ狙いの釣り人が多かったこともあり、船長と相談したうえで下ウ瀬をセレクトした。

「ここは陸に近い磯ですが、潮切れがよく、上物で人気のある所です。ショアジギングでは、ヒラマサのほかにブリも釣れるので、僕は大好きな磯ですね」

– 沖側はかなりの水深があるが、陸側はやや浅いうえにハエ根が大きく張り出している。潮は南から北上する上げ潮。上津原さんは南側の先端に釣り座を取った。南からの当て潮を攻める寸法である。

「磯に当ててくる流れを狙うのが青物狙いにおける僕の鉄則です。朝の好時合はポイントを浮気せず、太めのタックルできっちり流れの中を攻めたいと思います」

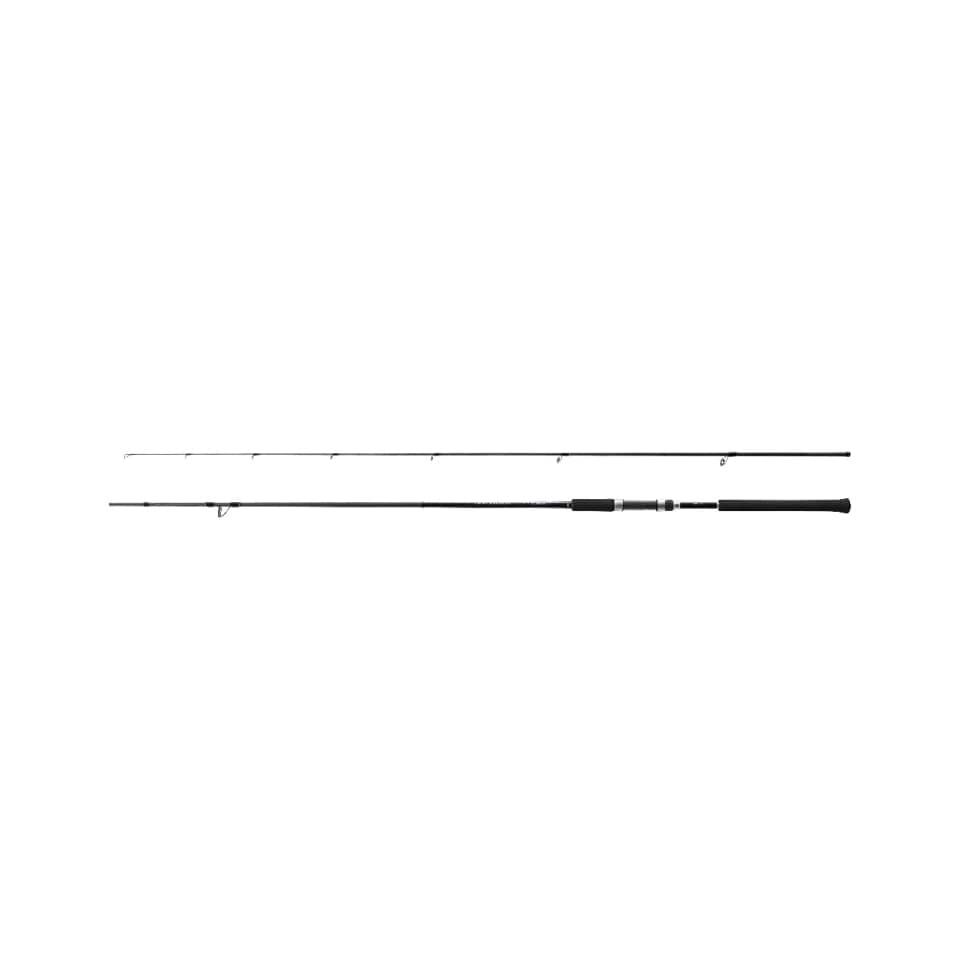

上津原さんがまず手にしたのが「コルトスナイパー エクスチューン S100XH」と「ステラSW 8000HG」のセット。ラインはPE4号。ショアジギングのメインタックルである。メタルジグは「コルトスナイパーロング」の120g。カラーはマヅメなどのローライト時に実績があり、上津原さんが全幅の信頼を寄せるグロー系だ。

ようやく明け始めた紫の海にフルキャスト。しっかりボトムを取ってからリズミカルなワンピッチジャークで巻き上げてくる。

時折、陸側の浅場でナブラが立つが、上津原さんは目もくれず沖の流れを攻め続ける。ナブラを打てば釣れるかもしれないが、流れの中にはもっとやる気があって、もっと大きい魚がいるかもしれない。朝の好時合だからこそ、本命と見据えたポイントをブレずに攻め続けるのである。

「下ウ瀬」の南側先端部。沖側は水深があり、ヒラマサやブリの実績が高い。朝一番は速い上げ潮が磯に当てていた。

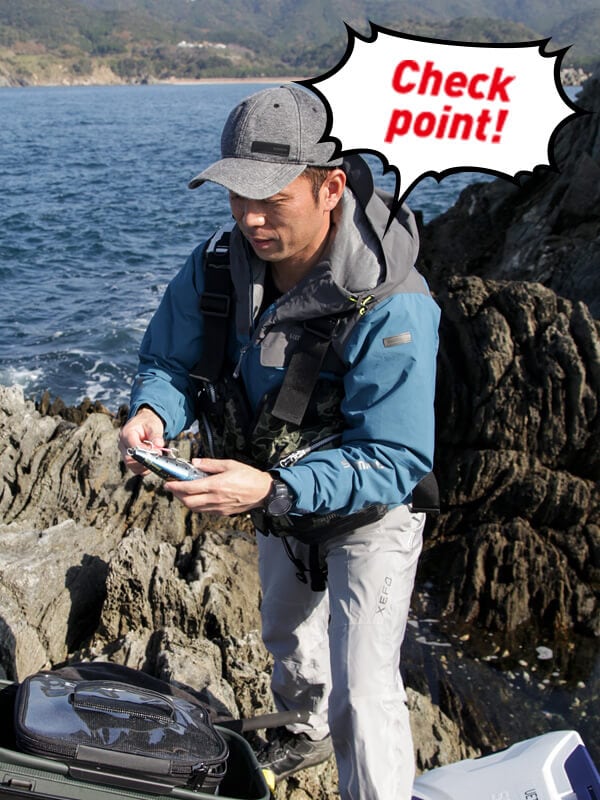

【check point!】

沖磯ショアジギングのマナー

– 何かとしきたりの多い渡船利用の釣り。「船長の指示に従う」「ゴミは持ち帰る」といった一般的なマナーは心得ていたとしても、悪気はないけれど、知らず知らずのうちに他の釣り人に迷惑を掛けていることがある。その代表格が、「他の釣り人のポイントへルアーを投げてしまうこと」だ。

「特に上物釣りは、コマセを撒いて、潮下へ仕掛けを流す釣りです。ここへメタルジグを何度も落とされてはたまらないですよね。いろんな釣種の釣り人が集まるのが渡船の釣りです。広くポイントを探りたいなら事前に船長に相談して、上物の邪魔にならない磯へ渡してもらうのもいいでしょうね。すべての人が楽しく釣りができるよう心掛けたいものです」

様々な釣種の釣り人が集まる沖磯では、お互いの釣りを邪魔しないのがマナー。この日は地方の磯にひとり離れて乗ったが、一日のんびりと釣りを楽しめた。

朝マヅメの一発、来る。

「グロー系でいまひとつ反応が薄いのでカラーを変えてみました。シャンパンゴールドのマヅメベイトは、その名のとおりマヅメ時によく釣れるんですよ」ルアーの投入点を、沖から徐々に磯際のカケアガリへ近づけていく。ここで何の前触れもなく、ジャークでシャクリ上げたティップが止められた。

一気に突っ走る引きは紛れもなくヒラマサだ。磯の先端から左側には大きくハエ根が出ている。ハエ根の先に回られたら厄介だ。

ルアーのカラーをチェンジした途端、シャクリ上げたロッドのティップがガツンと止められた。待ちに待った本命のアタリは朝マヅメに訪れた。

-

ハエ根が張り出した先端の手前で疾走を止めた。足場を素早く移動して最後の詰めに入る。

-

-

寄せ波に合わせて磯へズリ上げたのは本命のヒラマサ。上津原さんが拳を突き上げる。前日の悔しさが一気に晴れた。

-

– しかしそこは男女群島や伊豆諸島でウデを磨いた上津原さんである。ハエ根の手前で魚を止め、無事にランディング。思わず出たガッツポーズは、前日からの苦労が報われた証しである。

「サイズはかわいいですが、やっと釣れました。時々足下でナブラが出たのですが、これに惑わされず、きちんと潮の中を攻めてよかった」

目測で60㎝ちょっとか。常にメーターオーバーを狙う上津原さんにとっては珍しくないサイズであるが、狙って仕留めた1尾はやはり嬉しいのである。

-

-

離島への泊まり込み遠征も多い上津原さんにとっては決して大きい魚ではないが、苦労しただけに嬉しさはひとしお。 アシストフックがカンヌキにガッチリ刺さっていた。

-

【Check point!】

ポイントの見切り方

上津原さんのポイント選択の基準は「潮」と「地形」。 基本的に流れが磯(沈み根・カケアガリも含む)に当たる場所を攻めるので、いったんポイントを設定したならば、潮が変わらない限りはそこで粘る。ルアーをローテーションし、トレースするレンジやコースを変えて反応がなかったとしても、潮が当たる場所はベイトが付く場所で回遊魚が当たってくる確率が高いため、一瞬のチャンスが訪れることもあるからだ。深い場所から浅い場所に向かって潮が流れている状況で、流れが当たる磯際やカケアガリ、カケアガリの頂上付近、沈み根を狙える立ち位置があれば、そこからひたすら粘ってアプローチを試みる。

確実にポイントを見切るケースは、潮が浅い場所から深い場所に向かって流れ始めたとき。上津原さんの経験では、このような流れのときに喰ってきたことは、ほぼないとのこと。

-

-

上津原さんがポイント選びで重視するのは「潮」と「地形」の2点。アプローチ可能なエリアの潮の流れが、深い場所から浅い場所に向かって流れていれば粘る。浅い場所から深い場所に向かって流れ出したら潔く見切る。

-

2尾目の本命ゲット!

その後も同じパターンで攻めてみるもアタリはない。 しかし、時折あちらこちらでナブラが立つ。魚はいるのである。

– ここでルアーのカラーをチェンジする。上津原さんがセレクトしたのは、先までと同じく「コルトスナイパーロング」100gのグロー系だ。

「迷ったときはやはりグロー系になりますね。シルバーとグローを合わせたこのカラーもよく釣れるんですよ」

狙いは上げの潮が当たる足下のカケアガリ。

根掛かり覚悟でカケアガリへタイトに通したところで、再びガツンときた。

-

-

「コルトスナイパーロング」のマヅメゴールドに反応がなくなったところでグロー系にチェンジ。グロー系は上津原さんが最も信頼するカラーのひとつ。

-

– やはり先端左側のハエ根が気になる。この地形を知ってか知らずか、魚は走る向きを左へ変えた。

「ショックリーダーが瀬に当たってますよ(笑)」

ここは無理をしない。テンションを緩めながら、ハエ根の先から騙し騙し魚を左へ回し、根が切れたワンドへ誘導したところで一気にロッドを絞り上げる。勝負あった。

– これも先ほどと同サイズのヒラマサ。ナブラには目もくれず、流れが当たるカケアガリを集中的に狙った結果である。

「潮下には一切ルアーを入れてないんですよ。ここで喰うと信じて攻めた甲斐がありました」

-

-

2尾目のヒラマサは磯際ギリギリの中層でヒットした。魚を怒らせないようにハエ根の先を回してワンドへ誘導する。

-

やがて潮止まりの時刻を迎えた。

沖の本流が湧き返しを作りながら止まり、南へ向かう下げの潮に変わり始めた。ここで上津原さんは、この日初めてプラグ用のタックルを手に取った。

「コルトスナイパー ロックダイブ」などルアーをローテーションしながらナブラを打つがノーバイト。潮が本格的に下り始めてからは釣り座を磯の沖向き中央寄りに変え、再びメタルジグで当て潮を狙うもヒラマサからの魚信はなかった。

「どうにか本命を2本キャッチできてよかった。今度はさらなる大物を狙いたいですね」

帰りの渡船に乗り込んだ上津原さんの表情には、やり切ったという達成感が満ち溢れていた。

-

-

2尾目も1尾目とほぼ同寸。しかし、狙いどおりに喰わせた1尾はサイズ以上の達成感を与えてくれる。撮影後はそっとリリースした。

-

-

-

-

ショックリーダーはハエ根に擦れてザラザラにささくれ立っていた。強引に寄せていたら切られていただろう。

-

-

-

-

-

-

潮変わり前後は潮目付近に出るナブラをプラグで狙ったがノーバイト。潮が下りに変わってからはヒラマサの反応は皆無だった。

-

-

-

【Check point!】 潮を読むことの大切さ

− 回遊魚は潮に敏感な魚であり、潮のわずかな変化でいきなり食いが立つこともある。また、流れが集まる潮目はベイトが溜まりやすい。潮に対しては、常に注意を払いたいものである。

「表面上の流れは海面の泡やサラシの向き、流れ藻などを見ればわかるのですが、底潮だけ向きが変わるなど、目ではわかりにくい変化もあります。底潮の動きを知りたいときは、フックを外した状態のメタルジグを着底させ、そこで少しメタルジグを持ち上げてラインを張ると、目では見えない潮の動きを感じ取ることができます。底潮が動いていればラインがその方向へ振れますし、ラインが流れを切る『ピリピリ』といった震動は、上潮の向きや押しの強さを知る手がかりになりますね」

潮は横方向だけでなく、縦方向にも流れる。

上津原さんは、グレのフカセ釣りが立体的な潮の流れを身をもって体感する非常にいい経験になったと言う。他ジャンルの釣りを経験することで、ショアジギングだけでは得られない感覚を養えるとのことだ。

-

-

-

-

ラインに伝わる微妙な震動で上潮と底潮の違いを感じ取る。メタルジグがよい潮に入ると、キビキビと動く様子が手に取るようにわかるという。ロッドをシャクってもジグが抜けるような感触のときは、粘っても釣れる気がしないとも・・・。

-

-

-

タックルデータ

メタルジグ&プラグ+αに、磯際用のLBシステムを追加

上津原さんが初日の「コッカケの水道」で使用したタックルは3セット。これについては前回紹介したのでこちらを参考にしていただくとして、2日目の「下ウ瀬」では、上記の3タックルに加えて、LBリールをセットしたライトタックル(下記タックル④)を磯に持ち込んだ。

これは10cm以下のミノーを使い、磯際近くでルアーを引いたり、サラシの中でルアーを止めて泳がせたりするような釣りに使う。回遊魚というより、ヒラスズキなども視野に入れたタックルだ。

負荷に応じて機械的にラインを送り出すドラグとは違い、レバーブレーキは釣り人の意志でラインを出せる。微妙な操作も指1本で行えるので、たとえばリーダーが岩に擦れたときなど、瞬時にテンションを緩めて足場を移動するといったやり取りも可能になる。BB-Xレマーレはドラグ付きなので、ドラグを使ったやり取りもこなせる。

-

-

-

-

上津原さんが下ウ瀬に持ち込んだタックルは4セット。前日に使った3セットに、この日はLBリールをセットしたライトタックルを追加した。

-

-

-

-

-

-

-

-

追加タックルのロッドは「ソルティーアドバンスSEABASS S106M」。回遊魚というよりも、ヒラスズキに重きを置いたロッドセレクトだ。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

リールは「BB-Xレマーレ5000D HG」。指一本で瞬時にゼロまでテンションを緩められるので、磯際など根ズレのリスクが高いポイントで活躍する。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LBライトタックルでは「コルトスナイパーロックドリフト100F AR-C」など、10cm以下のプラグ系ルアーをよく使う。

-

-

-

-

-

-

【タックル①】メタルジグ用

ロッド:コルトスナイパー エクスチューン S100XH

リール:ステラSW 8000HG

メインライン:オシア8 4号×300m

ショックリーダー:ナイロン20号3ヒロ+オシアリーダーEXフロロ22号1ヒロ

ルアー:コルトスナイパーロング100〜120gほか

【タックル②】プラグ用

ロッド:コルトスナイパー エクスチューンS106XH/PS

リール:ステラSW 14000XG

メインライン:オシア8 4号×300m

スペーサーPE:PE10号×2〜3ヒロ

ショックリーダー:フロロカーボン24号×3〜4ヒロ

ルアー:コルトスナイパー ロックダイブ 160F AR-Cほか

【タックル③】ライトルアー用

ロッド:コルトスナイパー エクスチューンS100MH

リール:ツインパワーSW5000HG

メインライン:タナトル8 3号×300m

ショックリーダー:ナイロン18号(2〜3ヒロ)+オシアリーダーEXフロロ18号1ヒロ

ルアー:コルトスナイパーロックウォーク110F AR-Cほか

【タックル④】磯際ライトルアー用

ロッド:ソルティーアドバンスSEABASS S106M

リール:BB-Xレマーレ5000D HG

メインライン:ピットブル8 2号×200m

ショックリーダー:ナイロン12号(1〜2ヒロ)

ルアー:コルトスナイパー ロックドリフト 100F AR-Cほか

【フィールドデータ】熊本県天草市/高浜・下ウ瀬

前回に引き続き、この日も熊本県天草市の高浜地区に釣行した。

この日に渡礁したのは、高浜港から出てすぐの「下ウ瀬」。かなり地方寄りの磯ではあるが、沖側の水深はかなりあり、上げ、下げともに速い潮が通す。

上物、底物ともに実績があり、回遊魚ではヒラマサやブリを狙える。シーズン的には前回紹介した大ヶ瀬周りと同様。ヒラマサは春と秋がベストシーズンで、例年3月下旬〜4月から釣れ始め、10〜11月は2〜3㎏の数釣りシーズン。12月以降は数こそ望めないが、大型が釣れるようになる。

釣行日=令和元年12月15日

釣行時間=午前6時〜午後2時

天候=晴れ

風向き=北東のち東の風 1.5〜2.5m

潮回り=中潮 満潮10:31/ 21:51 干潮3:49/ 16:16(牛深)

-

-

-

-

-

-

-

LBライトタックルでは「コルトスナイパーロックドリフト100F AR-C」など、10cm以下のプラグ系ルアーをよく使う。

-

-

-

-

-

-

プロフィール

上津 原勉(うえつばら つとむ)

【ソルトモニター】

“怪我をせずに家に帰る”をモットーにルアーをはじめとして磯の釣り全般をこなすロックショアアングラー。ショアマグロではセルフランディングに強くこだわる。ウルトラトレイルランナーとして自身の限界と向き合い、心身を鍛えて磯の大物に挑み続けている。

この記事に関連するタグ一覧

関連記事

RELATED COLUMN