2016/05/25

コラム

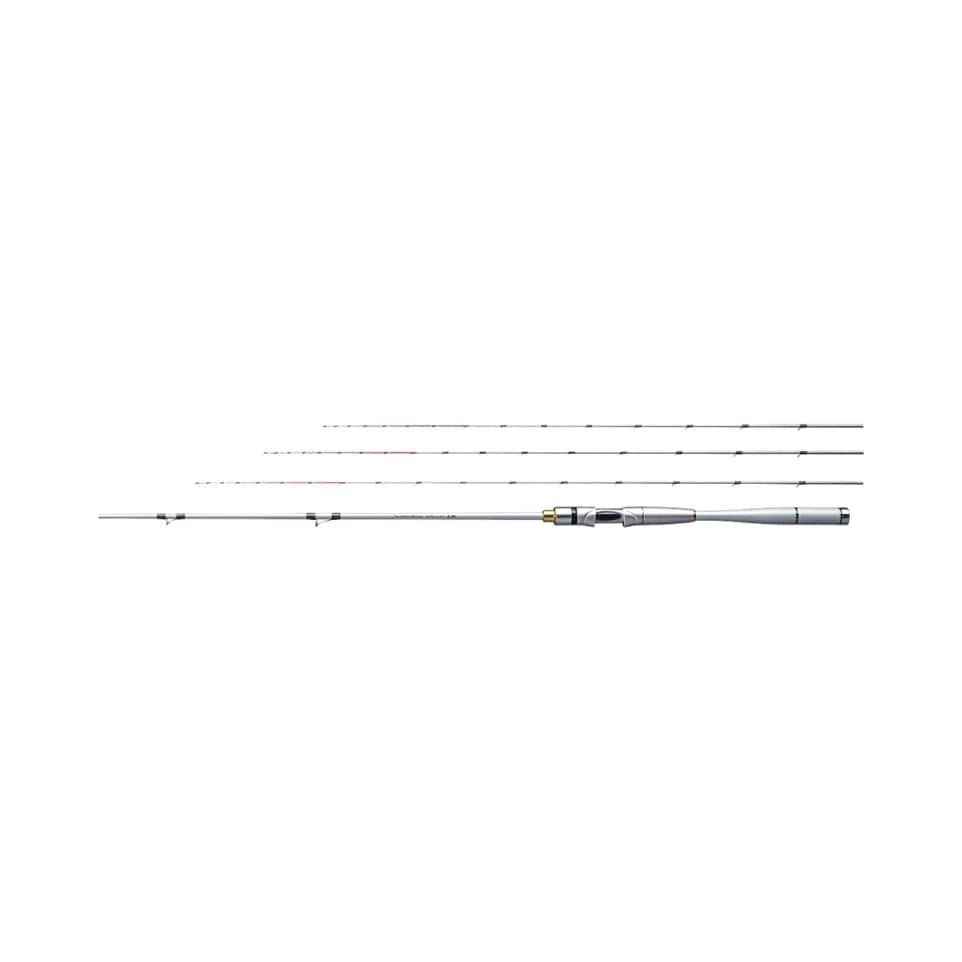

山本太郎直伝 黒鯛流儀 筏竿の穂先について

穂先の役割を考える

ここで穂先について少し解説しておきたい。

竿・穂先に関しては、「#31 かかり釣りに必要な専用竿の紹介」「#32 肝心カナメの穂先について」にて解説しているが、穂先だけをピックアップすると、

「先端=アタリを表現」

「ティップ=波・揺れを吸収」

「元=合わせ・タメ・反発を元竿へスムーズに伝達」

といった役割を果たしている。

もっとも重要な穂先先端

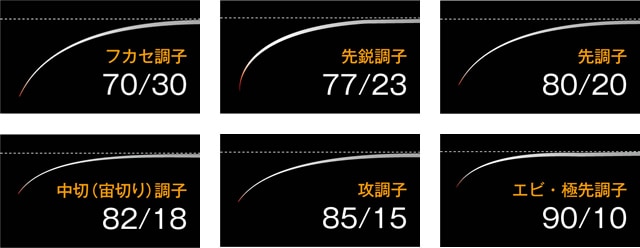

もちろんその全てが重要であるが、やはり最も重要な部分は先端。筏竿では先端の表現力で「○○調子」と名称づけている。シマノの筏竿シリーズでは、フカセ・先鋭・先・攻・極先(エビ)が現在存在している。これらの穂先にこのほどリリースされたSeihakou SPECIAL(せいはこう スペシャル)に設定された中切(宙切り・ちゅうぎり)が更に追加され、計6種の調子が揃う。

ただ、調子とはいっても、正確な規格がある訳でもなく、各メーカーによって名称が違ったり、同じ名称であっても調子がかなり異なったりと実にアバウト。選ぶ側のユーザーからすると非常に分かり難く、購入時にどれを選ぶべきか大いに迷ってしまうのが実状だろう。

調子を見るときに注意するべきこと

ちなみにシマノでは補足として調子を数値化して公表、こちらのページで閲覧できる。数値の見方は穂先全体を100とし、割合の差が小さいほど胴調子(軟)、差が大きいほど先調子(硬)となる。これはあくまで同じ重量のオモリを吊り上げた状態でのデータだが、注意したいのは穂先の材質や塗装の違いで多少の誤差が出る。

「#32 肝心カナメの穂先について」の記事内でも解説したが、調子を確認する時に軽く振ってみたり、指で先端を押さえる動作では、厳密には曲がりの大まかなシルエットのみしか見ることが出来ず、硬さの強弱までは把握は不可能。ここは十分に気をつけたいところだ。

関連記事

RELATED COLUMN