2025/03/04

コラム

トップトーナメンター友松信彦が教えるグレのフカセ釣りでのウキ選びのコツ

グレのフカセ釣りにおいて、ウキ選びは重要。ウキ選びひとつで、釣果はガラリと変わる。どのようにウキを選べばいいのか? その判断基準をトーナメンターである友松信彦さんがレクチャー。これからグレのフカセ釣りをはじめる方に必ずチェックしていただきたい内容だ。

ウキの役割は4つ

グレ釣りトーナメントで数々の優勝を誇るトーナメンター友松信彦さん。

グレのフカセ釣りでは、まずマキエをして魚を寄せる。そして寄せたエサのところに、サシエを持っていく釣りだ。そのため、一番の基本は、マキエとサシエを同調させること。ただ、同調させるほうがいい場合と、外した方がいい場合がある。それを状況に応じて釣り人がコントロールする。

そして、フカセ釣りがほかの釣りと違うところは、仕掛けを流すということ。自分が投げたウキを自分より遠くへ、もしくは自分より横へ流すことが多い。自分に近づけるよりも、自分から遠いところを流す。これにプラスしてマキエの流れ方を考える必要がある。これが難しくて面白い。そのためにウキの役割が重要になってくる。

【ウキの役割は4つ】

1 重さを利用して仕掛けを遠くに投げる。

2 タナをとる。

3 仕掛けを潮に乗せる。

4 ウキの動きによって、アタリをとる。

以下、これらについて解説してもらう。

狙う場所の距離によってウキを変える

飛距離20mを基準にしてウキ選びをする。

【ウキの役割① 重さを利用して仕掛けを遠くに投げる】

ウキは仕掛けを遠くに投げるために選ぶ。選び方の基本は20mを指標として、それよりも投げるのか、投げないのかで選択するウキが変わる。

20mよりも遠くに投げる場合。ウキの重さは15g前後のLサイズを選ぶ。

例)コア・ゼロピットDVC TYPE-D 00で16g

20mよりも手前、足元を釣る場合、10g前後を選ぶ。

例)ゼロピットDVC TYPE-B 0で11.9g

軽いウキでも思い切って投げれば遠くに飛ばすことはできるが、サシエがズレることが多くなるので、ラクに投げられるウキを選ぶのがコツだ。

半遊動と全遊動で選ぶウキが異なる

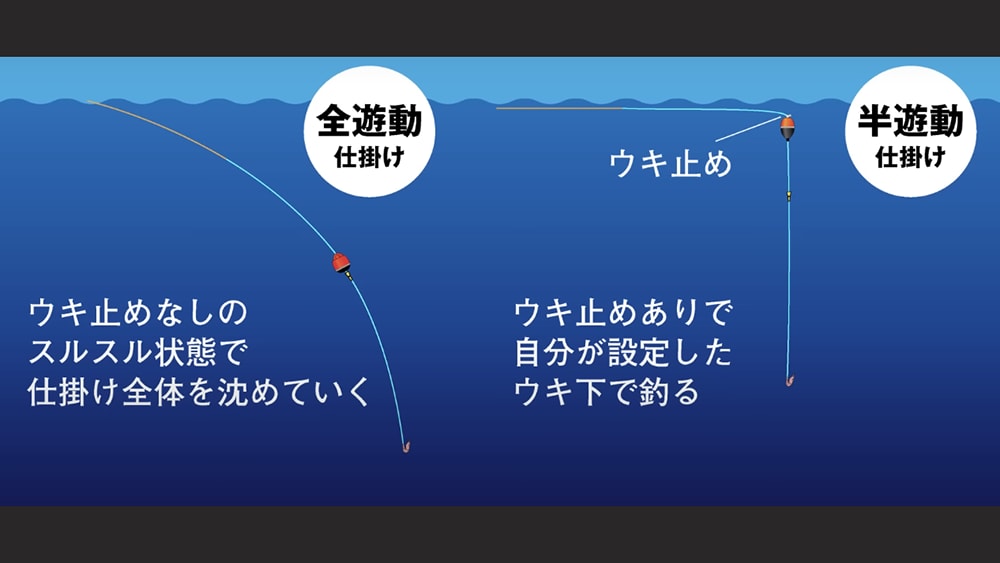

半遊動と全遊動では、ウキ止めの有無で釣り方が異なる。

【ウキの役割② タナをとる】

タナをとる場合は、全遊動と半遊動の二通りの釣り方がある。半遊動の場合はウキ止めを使うので【ゼロピットDVC TYPE-B】のように小粒でスリムなタイプを選ぶ。ウキ止めがあるとウキを引っ張ったときに抵抗感があり、これによって魚の喰いが悪いときがある。よって抵抗感が少ないウキを選ぶ。

全遊動で使うのは【コア・ゼロピットDVC TYPE-D】。ドッシリとしているので潮をしっかり噛む。それでいてアタリがあった場合にウキ止めがないことで抵抗感が少ない。全遊動の場合は仕掛けがスルスル出ていくので、その場合は道糸を張ってストッパーとウキが離れないようにする。こうすると仕掛けとマキエが一体化して同調させることができる。TYPE-Dはウキの底の部分が平らになっているので、道糸を張ると沈もうとするウキが止まる。これによってウキ止めが付いていなくても、付いているような状態にホバリングさせることができ、半遊動で釣っているようになる。

感度よりもマキエとサシエが同調するタイプを選ぶ

【コア・ゼロピットDVC TYPE-D】はしっかりと潮を捉える下膨れタイプ。

【ウキの役割③ 仕掛けを潮に乗せる】

フカセ釣りで仕掛けを潮に乗せる際には、道糸の存在がジャマをする。特に遠投して道糸が長く出ているときは、風やサラシがあると、ここに抵抗を受けてマキエと仕掛けが離れてしまう。これを防ぐためにウキは【コア・ゼロピットDVC TYPE-D】など下膨れタイプの方が、潮を掴んだときに離しにくい。

サシエとマキエを同調させて流すことは難しく、通常はマキエの方が速く流れる。その理由は道糸に抵抗を受けてブレーキをかけるからだ。グレはマキエの中心に集まりやすい。なのでマキエとサシエを極力合わせるのがキモ。潮の中で釣るときは、ウキの感度よりもマキエとサシエを同調させやすいタイプのウキを選ぶ。

見てアタリがわかるウキはスリムタイプ

アタリの取り方でウキのタイプを変えるのが基本。

【ウキの役割④ ウキの動きによって、アタリをとる】

ウキの役割としてアタリをとることがある。視覚的にアタリを捉えやすいのは【ゼロピットDVC TYPE-B】のようなスリムタイプ。抵抗感が少なく、ちょっとした変化を捉えやすいのでアタリをとりやすい。

ウキの動きを見て釣るときにはスリムタイプを選ぶが、道糸の動きでアタリをとる場合は【コア・ゼロピットDVC TYPE-D】など下膨れタイプを使う。

ウキのタイプとオモリとの関係

一般的なウキには000~5Bまで、浮力が異なるモデルがある

友松さんは、マキエとサシエを自然に同調させたいことから、できるだけオモリを付けたなくないという。ただ、いつもオモリを付けなくていい状況ではない。

ウキの浮力は000~5Bまである。その使い分けはオモリを付けなくてもいい状況で選ぶのが00。少し深いところ釣りたいときは00よりも若干沈下速度が速い000。逆にもう少しゆっくり沈めたいときには00よりも若干浮力がある0を選ぶ。0、00、000はオモリを付けない、ほとんど付けない状況で使う。

3B、5Bといったウキは、最初00で釣っていて、どうしても仕掛けが馴染まない場合、オモリを使って仕掛けを馴染ませるときに選ぶ。

DVCとゼロピットとは、どのようなシステムなのか?

気質を変化させて浮力の微調整が行えるシステムだ。

DVCはシリンダーをひねって気室を狭めると浮力を弱めることができ、緩めると浮力が強くなるシステム。

00のウキを使った場合。投入30秒後にハリスが馴染む。これを友松さんは【第一段階の馴染み】と呼んでいる。まず、これを感じ取るのがキモだ。

そこからウキにサシエ、ハリ、ハリスの重みが掛かる。それによってウキの沈下がはじまる。仕掛け全体が馴染む。これを【第二段階の馴染み】と呼び、この状態を作りたい。

しかし、塩分濃度や風の影響などで秒数が変動する。そのときにDVCを使って浮力の微調整をすることで30秒に合わせる。セッティングの基本はこれだが、そこからウキを深く沈ませたいときには、シリンダーを1回転ひねって浮力を弱める。

このようにDVCで浮力の微調整が行えるが、その調整範囲を超える場合には、ゼロピットシステムを活用する。ゼロピットシステムとは、ウキの中心を通るパイプだけを残し、ウキ本体を瞬時に交換できるシステムだ。これによって糸を切ってウキを交換しなくてもいい。ウキの交換で時間をロスするからと、交換のタイミングが遅れて釣果を落とすことがあるが、交換したいときにすぐ交換できるのがゼロピットシステムなのだ。

ラインを切らずにウキを交換できるシステムがゼロピットだ。

ウキのカラーは何を基準にして選べばいいのか

基本は状況に応じて見やすいカラーを使うこと。

ウキのカラーはレッド、オレンジ系、イエロー系、グリーン、マスカット系があり、光量が少ないときにはイエロー系、グリーン、マスカット系が見やすい。逆光時はレッドが見やすく、オレンジはオールラウンドに使える。初心者にオススメなのは、状況に応じて見やすいカラーを選ぶこと。まずウキがよく見えないと何をしているのかわからないからだ。

ただ上級者である友松さんの場合は、視認性よりもひとつのカラーを使い込むことで基準を作り、それによって情報を得るようにしている。

「状況に応じて視認性がいいカラーを選ぶと感覚に微妙なズレが生じるので、レッド、オレンジ系のみを使っていますね」(友松さん)

関連記事

RELATED COLUMN