2025/08/05

コラム

高松沖の鯛ラバを赤澤康弘が解説! 初夏のシャローエリア攻略のキーポイント

瀬戸内の東部に位置する高松沖は、多くの島が点在し、地形や潮の流れに変化がある、マダイの好フィールドのひとつ。2025年7月5日に開催された「第9回 炎月×FREE SLIDE 鯛ラバCUP」は、産卵を終えたマダイが回復傾向にあるタイミングで、とくにシャローエリアが熱い状況だった。そんな高松沖において、本命のマダイを手にするためのタックルやテクニックについて、エキスパート・赤澤康弘さんに解説してもらった。

高松沖の特徴

高松沖で開催された炎月×FREE SLIDE 鯛ラバCUPのゲストとして参加した赤澤康弘さんは、同船して選手をサポート。

高松沖は多くの島が点在する場所だが、釣り場が近いのも特徴のひとつ。市街地のすぐ沖でも釣果が期待できる。

瀬戸内を代表するポイントのひとつである高松沖。遊漁船が多く、さまざまな大会も開催される人気のフィールドだが、どのような特徴があるのだろうか。

「全体的に水深が浅い場所が多いのが特徴です。海底は砂地や砂泥質の場所が多く、根掛かりしにくいので、初心者を含め幅広い層のアングラーが楽しめるフィールドだと思います。一方、セレクティブな魚が多いため、上級者の方はその傾向に合わせてゲーム性を楽しむこともできます。初心者から上級者まで、さまざまなニーズに応えてくれるのが高松沖の魅力です。

浅いところでは水深6〜7m、深場でも60m弱ほど。この時期(7月上旬)は、主に15〜30mのシャローエリアが好調だと言う。

「また、水深が浅いため、キャスティング鯛ラバが盛んなエリアでもあり、キャスティングに伴うテクニックが活きやすいのも特徴です。また、シャローにいる魚は、浮袋が膨らみにくいためよく引きます。ヒットすると下に潜るのではなく、横方向に勢いよく走ります。さらに、水深が浅いことで魚との距離も短く、魚の動きがダイレクトにタックルを通して伝わるので、非常にエキサイティングな釣りができます」

高松沖攻略タックル

ベイトタックルは釣り座が良いとき、バーチカルに探っていく時に多用する。

シャローのポイントが多い松山沖は、スピニングタックルの出番は多い。

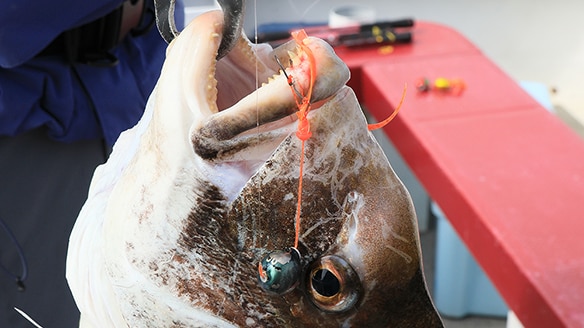

鯛ラバは35g、45g、60gがメイン。アフターで底モノを捕食しているときはシルエットが小さなものがおすすめ。

シャローエリアを流す展開が多く、変化に富んだ地形と、速くて複雑な潮が特徴的な高松沖。赤澤さんに、こうしたフィールドを攻略するためのベストなタックルセッティングを聞いた。

「今回のような大会に出場する場合、釣り座が良ければバーチカルで狙うことが多くなるので、ベイトタックルを使用します。ロッドはミディアムライトクラス、フィネスモデルであればライトクラスの軟らかいロッドを選びます。鯛ラバのヘッドはタングステン製で、35g、45g、60gを状況に応じて使い分けています。

一方、釣り座が不利なときは、キャストして広範囲を探りたいという考えから、スピニングタックルを使います。ロッドは6.6〜7フィートクラス、リールはC3000番、PEラインは0.8号をセット。こちらもヘッドはバーチカル同様、35g〜60gを状況に合わせて選択しています。スピニングタックルは、キャストして他のアングラーのラインを避ける場面でも重宝しますね」

スピニングタックルの特徴

シャローエリアの攻略におすすめのスピニングタックル。広範囲を探れるのが大きなメリットだ。

今大会に参加した選手たちは、前項で赤澤さんが解説したようなタックルを用意し、ポイントや状況に応じて使い分けていた。また、スピニングタックルのみで挑んだ選手も見受けられた。高松沖のエリア特性を考えても、スピニングタックルの出番は多いといえる。では、その利点とは何だろうか。

「スピニングタックルの最大の特徴は、繊細な釣りができる点です。高松沖では、釣り座によって有利・不利が出やすいのですが、不利なポジションになった際も、キャストである程度カバーすることが可能です。鯛ラバ用のベイトロッドは軟らかく設計されているため、キャストには向いておらず、飛距離も出にくい。その点、スピニングタックルなら無理なく鯛ラバをキャストでき、同船者とは異なるエリアを効率よく探ることができます。また、キャストによって理想的なラインの角度(フォール角)に早く持ち込めるのも大きなメリットですね。これらが、スピニングタックルを使った鯛ラバの強みだと思います」

キャスティングでの狙い方

タックルを使いこなせれば本命に出会えるチャンスは確実に増える。

ここまでの解説のように、高松沖のようなシャローエリアでは、スピニングタックルを使ったキャスティング鯛ラバが非常に有効だ。では、具体的にどのように操作すればよいのだろうか?赤澤さんに基本となる釣り方を教えてもらった。

「スピニングタックルを使った釣り方は、大きく分けて3パターンあります」

【パターン①】巻き回数を減らしながら探る「段階的リトリーブ」

「キャストして鯛ラバが着底したら、まずはリール12回転ほど巻いてからフォール。再び着底させたら、今度は10回転→フォール、と巻き回数を徐々に減らしながら手前まで探ります。最後は真下(バーチカル)で1回巻き上げて反応を見て、それでもアタリがなければ回収するという流れです。刻みながら探っていく感じです」

【パターン②】ゆっくり巻いて追わせて喰わせる

「2つ目は、着底後に一定速度でゆっくり巻き上げるだけのシンプルな誘い方。

これは、鯛ラバをじわじわと追わせていき、船に近づいてライン角度が変わったタイミングで喰わせるイメージです。水深15〜20m程度の浅場に限定されます」

【パターン③】カーブフォールで見せて喰わせる

「3つ目は、着底後にリール8回転ほど巻き上げてからカーブフォールさせ、再び着底を待つという釣り方。フォールのときはロッドを立て、ラインテンションを保ったまま鯛ラバを落としていきます。ボトム付近でゆっくりと動かして魚の反応をうかがう誘いで、アフターの時期にとくに効果的です」

そして、どのパターンでも必ずバーチカルでの巻き上げを必ず入れることが大切だと言う。

「いずれの釣り方でも、船に近づいてきたタイミングで喰ってくることがあります。遠くから追尾してきた魚は、ライン角度が変化する瞬間にスイッチが入りやすいからです」

このように、状況に応じて3つの誘い方を使い分けることで、シャローエリアでも効率よくマダイを狙うことができる。ぜひ試してみてほしい。

キャスティングで狙うときの注意点

鯛ラバをキャストして投げっぱなしは良くない。着水前にサミングし、鯛ラバのヘッド、ネクタイの位置を整えることでトラブルは減少する。

効率よく本命に迫り、好釣果を得るためには、ミスやトラブルを回避することが何より重要だ。特にキャスティングを多用する釣りでは、キャストに起因するトラブルが釣果に大きく影響する。

「キャスト時にまず大切なのは、“ミスをしないこと”です。よく見かけるのが、いわゆる『投げっぱなし』で着水させてしまうケース。鯛ラバをキャストすると、ヘッド・ネクタイ・フックが一緒に飛んでいきますが、重いヘッドが先行して飛行し、着水時にその勢いでネクタイやフックが絡んでしまうことがあります。このトラブルは、着水の直前にラインを一瞬張ることで防ぐことができます。そうすることで、飛行中の“前後”が入水時に逆転し、ヘッドが手前に落ちる形になり、ネクタイとフックの絡みを軽減できるのです。シングルカーリーのような絡みにくいネクタイを使うのも一手ですが、キャスト時の動作ひとつで防げるので、ぜひ意識して実践してほしいですね」

キャストトラブルは大きなタイムロスにつながり、結果として釣果に直結する。わずかな注意が、1尾のチャンスを大きく左右することを忘れてはならない。

潮流変化で反応が落ちたら、タックルとカラーを見直す

状況の変化を感じ取り、柔軟に対応することが釣果アップには欠かせない。

潮の変化によって魚の反応が鈍くなったり、アタリが遠のくことは珍しくない。特にシャローエリアでは風や波、雨の影響も大きく、状況変化に即した対応が求められる。実際、今大会でも上げ潮に変わり流速が上がると、アタリが極端に減る場面があった。

では、こうした状況ではどのような対応が有効なのか。

「水深20mほどのポイントを流している時、多くの方が45gのヘッドを使っていました。ですが、私ならベイトタックルに持ち替えて、60gのタングステンヘッドに変更します。

流れが速くなると濁りも出やすくなりますから、ネクタイやスカートのカラーも見直します。たとえば、潮が緩かった朝は薄い色で反応がありましたが、流れが強くなると、黒や赤、赤黒、あるいはオレンジゼブラなど、コントラストの強いたカラーが効果的です。釣り方としては、重めのヘッドであえて角度を抑え、リトリーブはあくまでスローに。そうすることで、活性が下がったマダイでも口を使わせることができると思います」

流れが速くなるタイミングでは、「重さ」と「カラー」、そして「巻きスピード」という3つの要素を意識的に変化させることで、厳しい状況でもチャンスを生み出せる。状況の変化をチャンスに変えられるかどうかが、釣果を左右する分かれ目になる。

関連記事

RELATED COLUMN