2025/08/05

コラム

赤澤康弘が語る明石・淡路沖 大会を制する戦術&テクニック

2025年6月29日、「第9回 炎月×FREE SLIDE 鯛ラバCUP 明石・淡路大会」が開催された。好釣果の情報はあったものの、小型のマダイが多く混じる状況が続き熱戦となった。今回は、選手のサポートを兼ねて船に同乗した赤澤康弘さんに、この時期ならではの攻略法、大会で結果を出すために必要なテクニックについて、船上にて解説してもらった。

明石エリアの今シーズンはいかに?

好調に推移している明石・淡路エリア。小型も多いが数は出ている。

大会の舞台となった明石・淡路エリアは、鯛ラバにおいて全国的にも人気の高いメジャーフィールドのひとつ。釣況が気になっているアングラーも多いと思われるが、2025年の春から初夏の状況はどう推移しているのだろうか。また、この時期はどのように攻略すればよいのだろうか。

「現在、マダイは数が出ていますが、今大会は小型が多くなる見込みです。ちょうど“乗っ込み”の終盤にあたる時期で、産卵後(アフター)の個体が増えてきています。体力を回復するために底モノを捕食しているため、アタリは主にボトム付近で出る傾向があると思います。今シーズンはシャローエリアでの反応も悪くありませんが、産卵に関係のない比較的小型の個体が多くヒットしてきます。とはいえ、大会ではやはりウエイトのある個体を狙う必要があり、いかにしてサイズのあるアフターの魚を獲るかが勝負のカギになります。そのため、ボトム付近での攻防が重要になると予想されます。ネクタイなど、シルエットの大きい鯛ラバで釣り続ければ大型が喰ってくる可能性もありますが、実際に釣果を出している選手の鯛ラバを見てみると、やや小さめのネクタイにヒットしているようです」

鯛ラバのセッティングについて

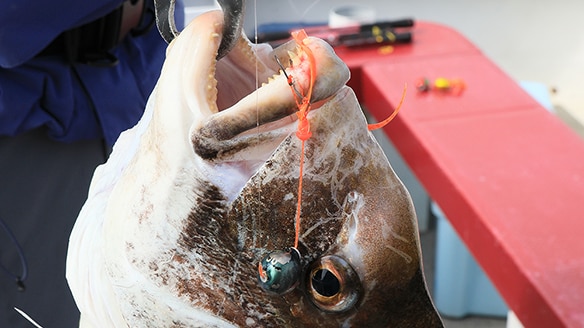

大会当日に反応のよかった鯛ラバの一例。時期的にベイトが小さく、シルエットの小さいものがおすすめ。

6月末現在、アフターのタイミングで、明石沖では底付近で小型のエサを捕食しているマダイが多いと言われている。こうした状況下で、赤澤さんはどのような基準で鯛ラバをセレクトしているのだろうか。

「アフター期で小型の甲殻類を捕食しているような状況では、ネクタイはあまり大きすぎないものを選びます。特に厚くて硬いネクタイは、潮が緩いときには合わないと考えています。流れが速ければ、厚みのあるネクタイでも潮の力でしっかり動いてくれますが、今回のように潮が緩く、巻き上げもややスローな状況では不向きです。使うとしても厚さは0.5〜0.6mmまで。この状況で0.8mmの厚さはややオーバーだと思います」

ヘッド選びにも工夫がある。

「今日は水深も浅く、ライン角度が寝やすいシャローエリア。そういう場所では、軽めで小さいヘッドの方が有利です。理由は、釣れる角度をいち早く見つけ出す、広く探ることができるからです。重たいヘッドでピンポイントを攻めるより、ライトなヘッドで効率的に広く攻めるのがこの状況ではマッチしていると思います」

明石・淡路沖を制するタックル

マダイの好フィールドである明石・淡路エリアはライバルの多い激戦区でもある。釣行する際はシーズンなども考慮して万全のタックルで臨もう。

激戦区として知られ、複雑な潮流が交錯する明石・淡路沖。このテクニカルなフィールドを攻略するには、状況に応じた使い分けが重要だ。実績豊富な赤澤康弘さんが、このエリアでおすすめのタックルを紹介する。

「今回、私が釣りをするのであれば、バーチカル用には『エンゲツ エクスチューン N-B610ML-S』、キャスト用には『C-S66ML+-S』を選びます。ヘッドは45gと35gの2種類を使い分け、状況によってキャストとバーチカルを切り替えるイメージです」

具体的な使い分けについて、赤澤さんはこう続ける。

「潮上に入ったときは、真下に落とすバーチカルが有効です。一方で、潮下になったときや、面で広く探りたい場面、マダイが短い距離でしかベイトを追えていないような状況では、キャストして斜めに引くほうがフッキングしやすいと感じます」

キャスト主体の場面で活躍するのが、スピニングモデルのC-S66ML+-Sだ。

「軽量の鯛ラバをキャストして繊細に操作するには、このロッドのバランスと操作性が非常に優れています。鯛ラバのヘッドはタングステン製の『炎月 バクバクTG』45gや、『炎月 バクバクTGフィネス』35gを多用すると思います」

ネクタイについても、フィールド状況に応じて細かく調整している。

「サイズ感を意識して、『炎月シングルカーリー』のMサイズ、もしくはそれより一段小さいサイズがこの時期は効くことが多いと思います」

流速にマッチしたリトリーブで誘う

流速を把握して状況にマッチした巻き上げスピードを見つけ出すことも重要。

明石・淡路周辺は、速くて複雑な潮流で知られるフィールド。潮流が速い場合、鯛ラバのネクタイは水流を受けて自然に動くため、必ずしも速い巻き上げは必要なく、基本的にはスローリトリーブが有効とされる。

しかし、フィールドの状況は常に変化するもの。流速の変化に合わせてリトリーブスピードを適切に調整することが、本命を攻略するうえで重要な要素になると赤澤さんは語る。

「今回は潮の流れが緩く、特に転流を迎える8時30分頃までは、比較的穏やかな潮の中での釣りが続く見込みです。ここまでの釣果を見ても、釣れている方の巻き上げスピードは意外と速め。地元のアングラーは“ゆっくり巻く”ことが習慣になっているケースもあり、それが逆に釣果を伸ばせない原因になっていることもあります。大切なのは、潮の流れをしっかり把握し、流速に合わせたネクタイの選択や巻きスピードの調整を確実に行うことです」

潮を読む力と、臨機応変なアプローチ。これが、明石のようなハイプレッシャーフィールドで結果を出すカギとなる。

サイズアップしたいときの対処法は!?

型狙いの場合は普通にマダイを釣るのとは明確な違いがある。

大会中にも見られたように、小型のマダイばかりがヒットしてくる状況はよくある。そんなとき、どうやってサイズアップを狙うのか? そのカギは「巻きスピード」と「ネクタイのセレクト」にあると赤澤さんは語る。

「潮が緩いときは普通の巻きスピードが基本。そんな中で、よりアピールを大きく、ネクタイがより動くようにと速く巻くと考えがちですが、それだと小型が多くなる傾向があります。そこで私の場合、サイズが伸びないと感じたら、あえて巻き上げのスピードを少し落とします。アタリの数は減りますが、大型が喰ってくる確率が上がると考えています」

また、ネクタイのサイズにも工夫が必要。ベイトが小型の底モノ中心だと、大きなネクタイはアタリ自体が減ることもあるが、大型狙いには効果的な場合もあるため、一概に否定はできない。

「私のやり方としては、“数”がある程度釣れたら“型”狙いに切り替えます。その際は、ネクタイを大きく・厚めにし、巻きスピードも調整。アタリは減りますが、サイズアップが期待できます」

さらに、ヒットにつなげるためには「ラインの角度」や「フッキング精度」も無視できないポイント。

「鯛ラバが潮に引っ張られるような角度になったときは、ドラグ設定やロッドの硬さも調整が必要です。ドラグを少し締めたり、しっかり掛けられる硬めのロッドを選んだりするなど、状況に応じた対処が求められます」

新たな挑戦が厳しい状況を打ち破る

バーチカルで反応がなければキャストして広く探るなど、それまでとは違ったアプローチを試すことが重要だ。

潮流などの影響もあり、本命からの反応が得られず、釣れない時間帯が続くことは少なくない。潮止まりの時間帯などはバイトに繋げるのは難しいが、釣れてもよさそうな条件が揃っているのに反応が悪い、そんなケースも決して珍しくない。そうした状況こそ、それまでとは異なるアプローチを積極的に試すべきだと、赤澤さんは語る。

「選手の皆さんは、しばらくバーチカルで探っていますが、釣れてもポツポツといった状況が続いており、いいサイズも出ていません。このようなときこそ、これまで試していない方法にチャレンジすることが大切です。たとえば、釣り座が潮下側になったときはスピニングタックルに持ち替えてキャストする、軽めのヘッドを使って、ラインが斜めに入る状況を意図的につくるなど、工夫次第で可能性が広がります」

同じ釣り方を続けるのも一つの手だが、新たな可能性を探ることでパターンを見つけたり、サイズアップにつながったりすることもある。その意識を常に持っておくことが、釣果を引き寄せる一歩となる。

関連記事

RELATED COLUMN