2025/02/14

コラム

FlyFisher バックナンバー 02 / 安田龍司がこだわる本流釣りでの「感度」

本流のスタイルが多様化してきたなか、

安田龍司さんが一貫してこだわってきたのは“感度”。

広大な本流で、いかにアタリをだし、それをとらえるか。

探究は今も続くが、現在の考え方を紹介していただいた。

多様化した本流スタイル

広大な本流を前にしたとき、魚はどこについているのか、どこをどうねらえばよいのか、中上流域に比べ、判断が難しいことが多い。むしろその難しさこそが、1尾の価値を、手にしたときの充実感を高めているともいえる。しかしながら、ステージは水面下であることが多く、探究すべき余地の多さから、答えを見いだすのは容易ではない。これまで、パワーウエット、クラシカルスペイ、スカンジナビアン、スカジットなど、多様なスタイルが生み出され、昨今では、どれを取り入れるかという悩みも生じている。

とりあえず、ひととおりのスタイルを試してみれば、それぞれにきっと何か発見があるはず。一方で、「このフライで、この釣り方で釣りたい」というこだわりももちろんアリ。そうしたなかここでは、本流スタイルのひとつであり要注目、安田龍司さんの考え方と、最新のタクティクスを紹介したい。

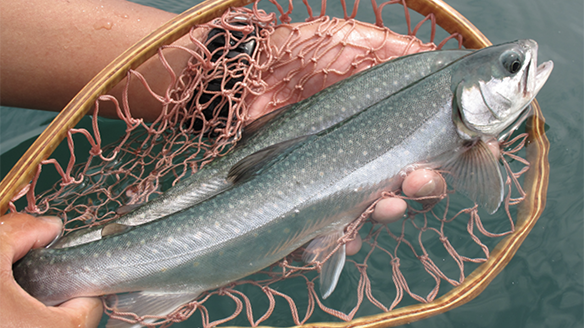

9月中旬、北海道入りした安田さんは、石狩川、十勝川、釧路川をめぐった。写真は釧路川本流、上りアメマスのヒットシーン。

釧路川で上りアメマスをねらったのは今回が初めて。ナチュラルでもスイングでも反応する、アグレッシブなターゲットと感じたそう。

こだわったのは感度

安田さんは愛知県在住。1980年代から福井県を流れる九頭竜川のサクラマスを追い続け、近年は『サクラマスレストレーション』の代表を務め、保護活動にも熱心に取り組む。このため本流サクラマスのイメージが強いが、かつてはフライフィッシャーの姿はほとんど見られなかった木曽川など中部圏の本流にも挑み、北海道への遠征釣行も20年以上続けている。湖などの釣りも楽しみつつ、25年ほど広大な本流をメインフィールドにしてきた。

キャスティングから流し方まで、探究してきた要素は多岐にわたる。しかし、そこをあえて1点に絞れば、何よりこだわってきたのは“感度”。魚がフライに触れたなら、どんな状況でもそれを察知したい。そしてさらに、そのアタリを、いかに多く“作り出す”か。そこにこだわり、これを基点に、自身の本流スタイルを構築してきた。

誤解を恐れずにいえば、このアタリを取るという感覚は、日本の渓流釣りにおけるミャク釣りに通じるものがある。常にナチュラルに近いテンションを保ち、魚がエサ(フライ)をくわえれば瞬時に、ロッドを持つ手にその感覚が伝わる。その前に、ラインの変化でアタリを察知することもある。これらの点は、安田さんの本流スタイルでも同じ。

ミャク釣りの場合、どんなにがんばっても、ロッドとラインの長さ分以上を探ることはできない。一方、本流のフライタックルは、長さをコントロールできるシューティングラインとリールを備える。これにより、アタリを察知できる守備範囲は広く、秘めた可能性は大きい。

9月中旬の石狩川。まだ水温が高く、夏の面影を残していた。端境期的な難しい時期だったのかもしれない。

石狩川本流、やや上流での夕マヅメ。30㎝の前後のニジマスの活性が上がった。小型メイフライのハッチが見られた。

背部のごく淡いオリーブメタリックが印象的な石狩川のニジマス。大きく育った魚体を見てみたい素晴らしい色味。

ライン選びの基本

本流の釣りといえば、スイングをイメージする人が多いかもしれない。しかし安田さんはこれに加え、ナチュラルに近いドリフトを重視している。その使い分けは、フィールドや対象魚による。今回は以下、本流のニジマスねらいにおけるナチュラルドリフトに絞って話を進めたい。まずは基本システムについて。

流心の向こう側へキャストし、メインラインが着水する直前、リーチキャストでシューティングラインを上流側へコントロール。ラインは着水後すぐ、自然に沈み、流れになじんでいく。

基本はフルシンクSA『STS-R』

流速や水深が一定のレベルを超えると、フルシンクのシューティングヘッドが基本になる。手元側がフローティングのシンクティップのシステムでは、フライが浮き上がりやすい場面があるため。めざす層へ、ライン全体を素早く沈めたほうが、フライの泳層を安定させやすい。

細かなポイントを探ること、ナチュラルドリフトのイメージをより感覚的につかむためには、ラインは短めのほうがよい。ただし、短すぎればキャスティングに支障が出てくる。このあたりのバランスを考慮して開発したのがSA『STS(シューティングテーパー・ショート)-R』。スペイキャストでも投げやすいよう後方重心のデザインだが、ナチュラルドリフトの場合、前後を入れ替え、フロントヘビーで使うのがおすすめ。

安田さんの場合、ポイントを見て判断し、根掛かりが頻発しない程度でしっかり沈められる、重めのものから選ぶ。プレッシャーを極力与えないという観点から、だんだん重くするのは得策ではない。1投目からしっかり沈めたほうが、大ものに出会えるチャンスは増えると考えている。ただし、短く重いヘッドの扱いには慣れが必要。初心者はタイプ2、3あたりから始め、感覚がつかめ、充分に沈んでいないと感じたら、タイプ5、7を使ってみるという手順がおすすめ。オーバーヘッドの場合、バックキャスト1回のキャスティングが基本。

緩流、浅めならSA『STS-R トリプルデンシティー』

流れがそれほど速くなく、深くないポイントなら、SA『STS-R トリプルデンシティー』が扱いやすい。このラインは、シンクティップラインを改良し、3種類のコーティングを一体化したモデル。ナチュラルドリフトはもちろん、その後のスロースイングもやりやすい。流れ切るまで流しても根掛かりしにくい。

ナチュラルドリフトのワンシーン。ロッドを下流側へ移動させながら、ナチュラルに送り込む。コントロール性を考えると、長めのロッドが有利。

NHKの連続テレビ小説『なつぞら』の舞台となり注目を集めた十勝は、2016年8月の連続台風により、甚大な被害を受けた。十勝川本流は、その後しばらく濁った状態が続いていたが、今年に入り、かつての水色が戻りつつある。帯広市街地付近でも、ゆらめくバイカモが各所で見られた。

リーダー&ティペット

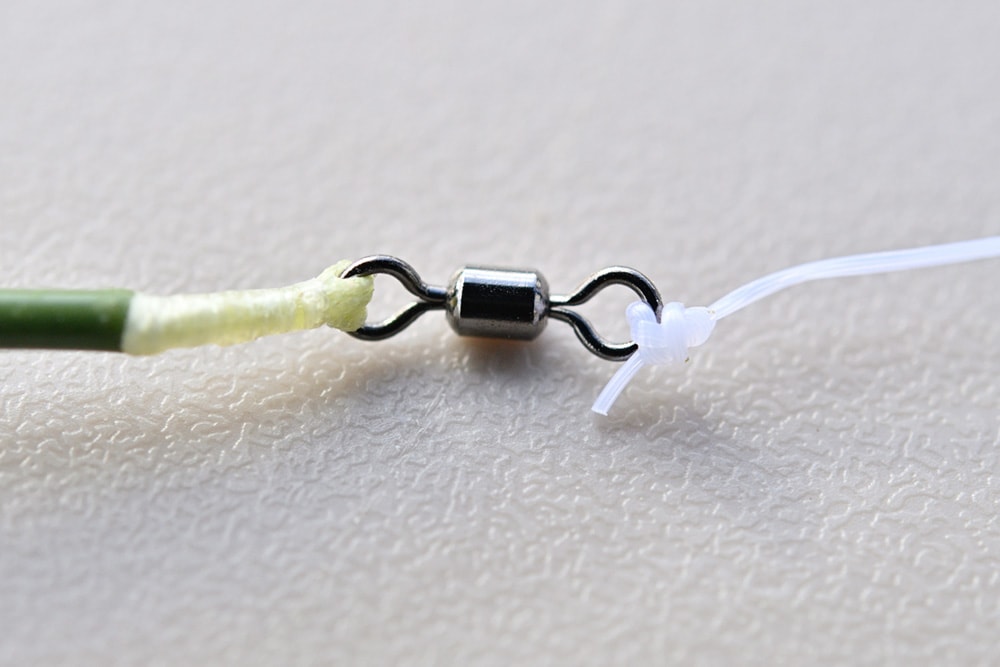

流心の幅が狭いポイントなどではテーパーリーダーは使わない。02X2フィートと0X3フィートをつないだものをベースに、その先にスイベルを結び、0~2Xのティペットを50~120㎝(多用するのは70~90㎝)。ドロッパーを付けることが多く、その場合、スイベルに10㎝ほどのティペットで結ぶ。

ロングキャストをする場合などは、トラブル回避のためリーダーを使う。フロロカーボンの9フィート、02~1Xのリーダーをややカットし、7~9フィートの長さでスイベルをセット。前者と同様の長さのティペットを接続する。

十勝川本流は、フィッシングガイド『フィールド・リサーチ十勝』の高橋克典さん(左)と歩いた。70代と聞けば誰もが驚く身のこなし。笑顔を絶やさない穏やかな紳士のファンは多く、引退はまだまださせてもらえそうもない。

シューティングライン

シューティングラインは、比重が小さく軽い磯釣り用のライン、シマノ『BB-Xハイパーリペルαナイロンフロート』を使用。6号と8号を使い分けている。2サイズの差は大きく、これを軽視してはいけない。両サイズを持ち歩き、同サイズを漫然と使い続けず、必要を感じたら交換している。高感度は、システムのトータルバランスが取れていてこそ。

十勝川本流の各所をめぐったなかで、最もアタリが多かったポイントでのヒットシーン。小型のニジマスかと思いきや……。

何と、ヒットしたのはイトウの幼魚だった。十勝川のイトウは減少の一途をたどり、“幻”になりつつあった。近年、にわかに復活の兆しとの声が増えつつあったが、そんなタイミングで台風が襲来。心配されていただけにうれしい一尾。

本流ニジマスのため、今回用意したフライ。秋の水生昆虫のハッチを意識し、ナチュラル系のカラーを重視。晩夏的場面も想定したピーコック、スイング用にアトラクター的カラーを取り入れたパターンも並ぶ。フライ選びはカラーのほか、水深や流速に合わせた使い分けも非常に重要。

ロッドは感度の要

繊細なアタリを取ることを意識すると、ロッド選びが非常に重要といえる。まず、シューティングラインのコントロール性能と、ドリフト中、高く保持することを意識し、規模に合った長さを選びたい。さらに、ドリフト&スイング中のラインテンションを適度に受け止める柔軟性、その負荷が掛かった状態での高感度、これに加え、魚がフライをくわえたとき、違和感を与えない柔軟性も求められる。

ロッドのデザイン上、キャスティング重視にふると硬めになってしまう。しかしそれでは、根掛かりにつながるストラクチャーなのか、アタリなのか、その違いが分かりにくくなってしまう。この点を考慮しつつ、バランスの取れた高感度のロッドを選びたい。

安田さんが監修したシマノ『アスキス』のダブルハンドの各モデルは、主にアユザオなどに使われる特殊設計の穂先『エキサイトトップ』を採用。水中から伝わる情報の波長を増幅して伝える設計が施され、フライロッドとしては画期的な感度を誇る。オーバーヘッドとスペイの両スタイルに対応。12フィート6インチ6番、13フィート6インチ6番、14フィート8番、15フィート8番のラインナップにこのほど、14フィート6インチ7番が加わった。

アスキスのラインナップはスペック上、近年のトレンドと比較すると、やや長めに設定されている。しかし、手にしてみれば、軽さと高バランスが相まって、その長さを感じさせず、高感度が求められるナチュラルドリフトにおけるロングロッドのメリットを存分に実感できる。感度の高さから、スイングスピードのコントロールもしやすい。

こちらはタングステンビーズを取り付けたドロッパー専用のフライ。スイベル部に、10㎝ほどのティペットで接続する。

安田さんの本流用主力ラインSA『STS-R』。左から、タイプ2、3、5、7。現在、7よりさらにシンクレートが高いタイプXの開発が進む。安田さんは基本的に、根掛かりが頻発しない範囲で、高シンクレートを優先して選ぶ。

ティペットはフロロカーボン1.5~4号まで6サイズを用意。ジップ付きの袋にリリアンをセットし、素早く取り出せるようにしている。

ナチュラルドリフト&スイング

本流のニジマスねらいにおけるアプローチの基本は、ナチュラルドリフト&スイング。ヒットするのはナチュラルドリフト~スイングへの移行時が多く、この間で8~9割を占める。このため、ナチュラルドリフトを重視したアプローチをメインにしている。

この場合、キャスト位置はほぼ真横。流したいレーンのやや向こう側へキャスト。着水の直前に上流側へリーチを掛け、メインラインを速やかに沈める。シューティングラインは高く保持。このタイミングで数歩、下流へステップダウン。これは効率よくラインを沈めるため。適度に沈んだところでドリフトを開始。シューティングラインは高く保ちつつ、上流側へ倒していたロッドを流れに合わせて下流側へ。めいっぱいまで送ったら、さらにラインを繰り出すのも一手。適当なところで繰り出しをストップし、立てていたロッドを倒しながら、スイングへ移行する。そのまま流れ切るまでスイングさせてもよいが、高シンクレートのラインでは、スイングの終盤に根掛かりしやすい。その場合、タイミングをみてラインを回収する。

なお、ナチュラルドリフトでアタリがあったら、すぐにしっかりアワセを入れる。向こう合わせで掛かるということはほとんどない。この点については、スイングとは決定的に違う部分。ナチュラルドリフトとスイングの両方をひと流しで行なうだけに、アワセのイメージをしっかり意識しておきたい。

安田さん監修のシマノ『アスキス』。このほど14.6フィート7番がラインナップに加わった。推奨ラインウエイトは350~450グレイン。開発段階では、ナチュラルの釣りを重視するためになんと16〜17フィート#7〜8の要望もあったが、スイングもナチュラルも使いやすいというこの長さに落ち着いた。イメージとしてはこれまであった15フィートと13.6フィートの中間。

ナチュラルドリフトでは、ポイントに合ったロッド、メインライン、シューティングラインを選択できていると、フライが何かにふれれば即座に手もとに伝わる、“じわっとしたテンション”の状態を作り出せる。言葉で表現するのは難しいが、これこそが安田流の真骨頂。これを理解できたなら、あらゆるポイントでその状態を作り出せるよう、臨機応変にシステムをチェンジすることを心掛けたい。その微調整こそが、感度を高める肝といえる。取材時も安田さんは、何度もラインを交換していた。最後に安田さんからのメッセージを。

「ナチュラルドリフトの感覚をつかめると、本流で察知できるアタリがグッと増えます。小型魚のアタリも増えるという一面もありますが、そのなかから大型魚を選んで釣る、そんな楽しみも味わえます。ドリフト中、ゾクゾクするあの緊張感を、多くの人に体験していただきたいと思っています」。

シューティングヘッドの両端にはスイベルをセット。シューティングラインは、スイベルの輪を2回くぐらせ、ラインできた輪にさらに2回くぐらせるジャンスイックスペシャル(漁師結び)で接続。

プロフィール

安田 龍司 (やすだ りゅうじ)

[アドバイザー]

愛知県在住。フライフッシングに若くして出会い、ダブルハンドの釣りを極める。長良川のサツキマスや北海道のネィティブトラウト、九頭竜川のサクラマスなど、本流釣りのエキスパート。

特に九頭竜川のサクラマスに関しては知識が深く福井県や漁協などとも連携し、サクラマスレストレーションとしてサクラマスの自然再生、九頭竜川の環境改善などを目指して活動している。

この記事に関連するタグ一覧

関連記事

RELATED COLUMN