2023/03/07

コラム

鮎の友釣り完全入門×小沢聡×村上しづか ~ステップアップ編~

鮎釣りの達人、小沢聡による友釣り入門の第2弾。滋賀県の安曇川を舞台に、初心者が中級者になるための具体的なポイントの見方、選び方などを分かりやすくレクチャーする。前回でどっぷり友釣りにハマった村上しづかが引き続き生徒役で出演。実釣を交えてステップアップを目指す。

鮎の居場所の判別法

鮎はハミ跡と呼ばれる岩に付着するコケの食べ跡を見ることで、ざっくりとだが居場所といる量を把握することができる。一般的には「石が磨かれている」、「川底がきれい」と表現されるように石の輪郭や色がはっきりと見えることが良い場所の目安だ。それとは別に、増水後はくすんで見えるところがコケが残っている場所、逆に渇水時には白っぽい場所が新鮮なコケの目印になることも覚えておこう。また、鮎を直接見ることも有効で、小沢さんは鮎を4~5匹程度見つけたら竿を出すことにしているという。いずれにせよ、水中をより良く見るためには偏光グラスが必須アイテムになる。

コケを食べる時に口をこすりつけて残るハミ跡。慣れればこれを見るだけで釣果が予想できる。

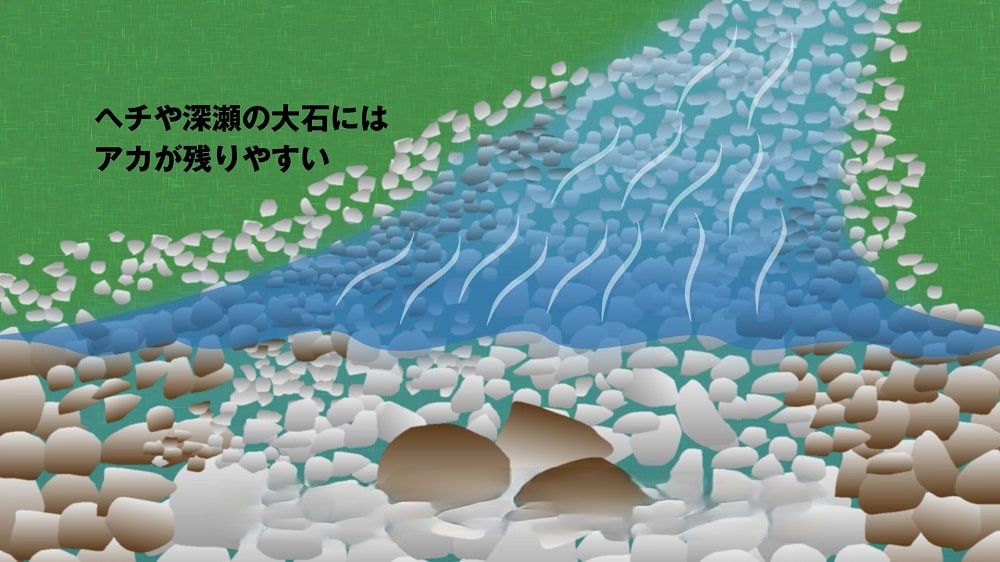

鮎がいないエリアはコケが付いたままの石が多く、全体的にくすんで見える。

増水時にはコケの残る黒っぽい場所、渇水時には新鮮なコケが残っている白っぽい場所が好ポイントだ。

友釣りに適した流れを知る

大まかなエリアを決めたら続いてはポイントの絞り込み。注目すべきは流れの強さで、白く波立つ「瀬」がキーとなる。流れが弱いとオトリは弱りにくいが、野鮎の追いも弱く、流れが強いと野鮎の追いは強いがオトリは弱りやすい。上手に釣り続けていくにはその中間の強さ(速さ)の適度な瀬がある流れを見つけることが重要になる。逆に流れの弱いトロ場は、なわばりを作るよりも寝床(休憩所)のような場所で、魚影こそ濃いが瀬に比べると友釣りのポイントしてはやや不向きだ。しかし、タイミング次第では連発することもあるので見逃すことはできない。また、水深の浅く石も小さなチャラ瀬は、梅雨明け頃の渇水期には鮎が集まることがある。

ザラ瀬や早瀬と呼ばれる適度に白波が立つ流れが最適とされている。深さ的にはももの前後あたりが釣りやすい。

瀬とは逆に白波もなく流れが緩いトロ場も魚影が濃いポイントのひとつ。水深は腰程度が釣りやすい。

渇水期には好ポイントになる可能性を秘めているのがチャラ瀬。鮎を目視することも可能だ。

釣り方その① 泳がせ釣り

流れの弱いトロ場で有効な「泳がせ釣り」を村上さんが実践。竿を立てて糸をたるませ気味にして、鮎の泳ぎたいように泳がせる釣り方だ。釣り人から仕掛けることは少なく、基本はオトリに任せるが、泳ぎが鈍くなったら竿を操作して刺激を与えるなど、オトリの動きを敏感に察知し、操作していないようでも操作することが釣るためのコツとなる。オトリの泳ぎが弱くなったら下流に泳がせるなど、いかにオトリをイキイキと動かせるかが釣果に直結する。

泳ぎが弱くなったオトリを下流に泳がせると1発で良型をキャッチ。

1匹目と同じ筋を泳がせて連発。嬉しい入れ掛かりとなった。

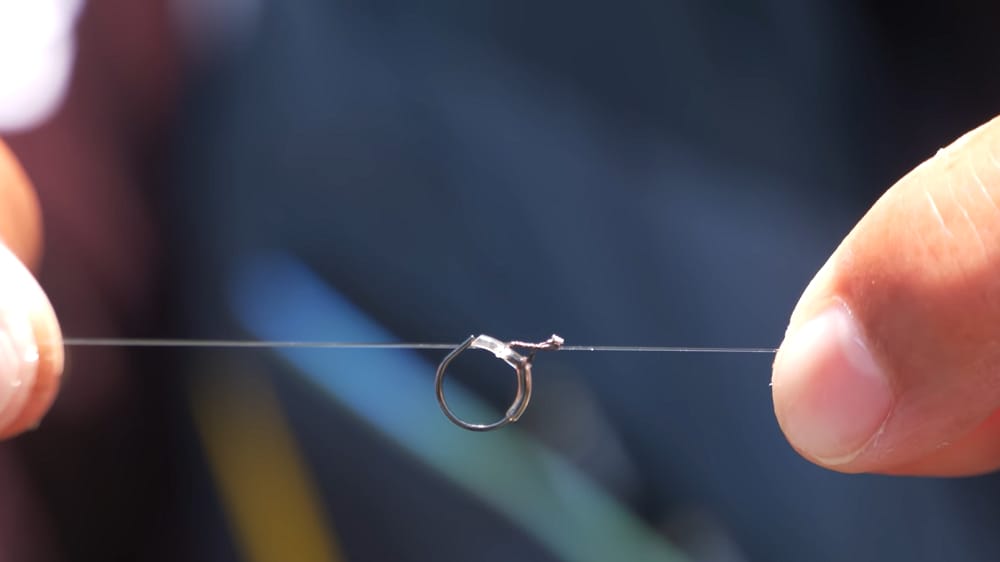

ハナカン周りのトラブルの解消法

釣っている時のトラブルで多いのがハナカン周り。オトリがハナカンから外れてしまうのは、ワンタッチハナカンで中ハリスのラインがハナカンに絡んで固定されているのが原因のひとつになる。また、ハナカン自体が傷んだり変形することもあり、釣果に影響するので、ハナカン周りを交換できるパーツも販売されている。トラブルを回避して快適に釣りを楽しもう。

上が固定された状態。オトリを交換する時などにはハナカンが固定されていないかどうかも確認しよう。

交換用の色付きハナカン。18㎝前後の鮎には6.0~6.5号がマッチする。交換が容易なのはフロロカーボンだ。

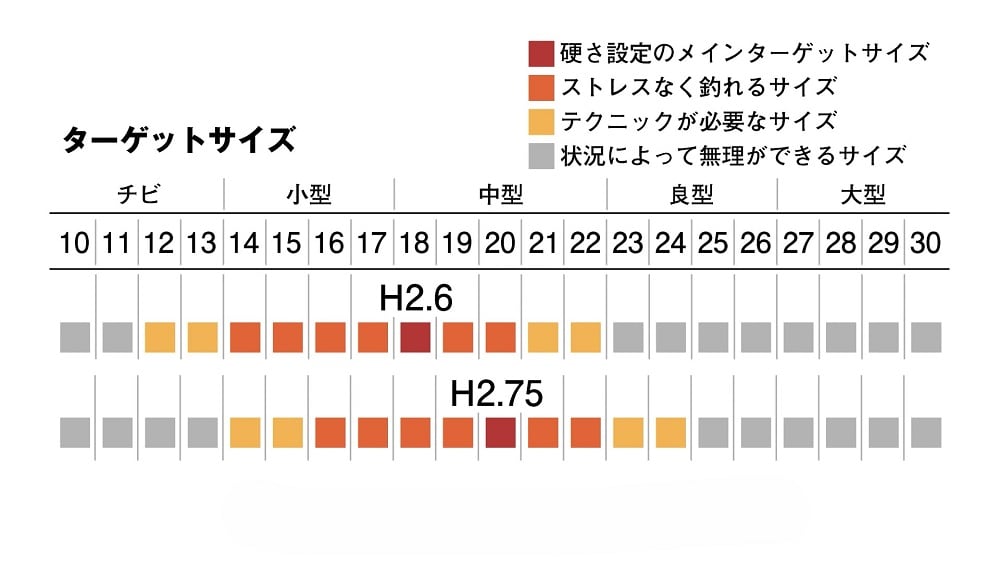

竿と仕掛けの選び方

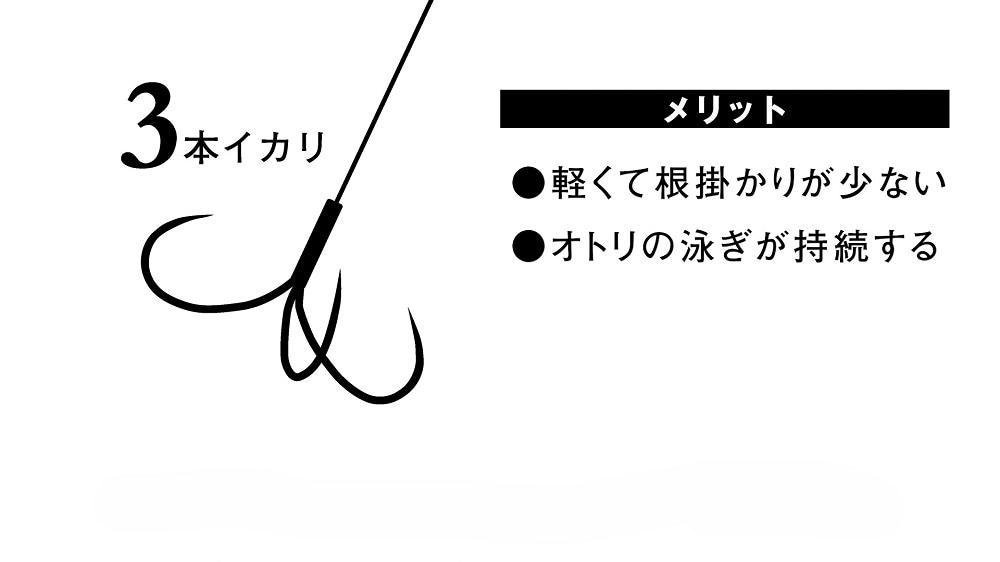

初心者にマッチする竿の長さは短めという小沢さん。短くて感度の良い短い竿の方が操作感やオトリの動きを感知しやすいのがその理由だ。釣り慣れて友釣りで必要とされる感覚を掴めてきたら徐々に長い竿に移行しよう。また、仕掛け、ハリも種類は多いが、選ぶ基準はサイズと3本錨か4本錨かに絞れば迷うことは少なくなる。18㎝前後の標準的な鮎がターゲットであれば、水量が多い川では7号、少ない川では6.5号が目安になる。

一般的な竿の長さは9m前後だが、初心者におすすめは8m前後。

パワーはH2.6が18cm前後、それ以上であればH2.75が最適だ。

スペシャル小太刀シリーズのように長さを調整できる竿もある。

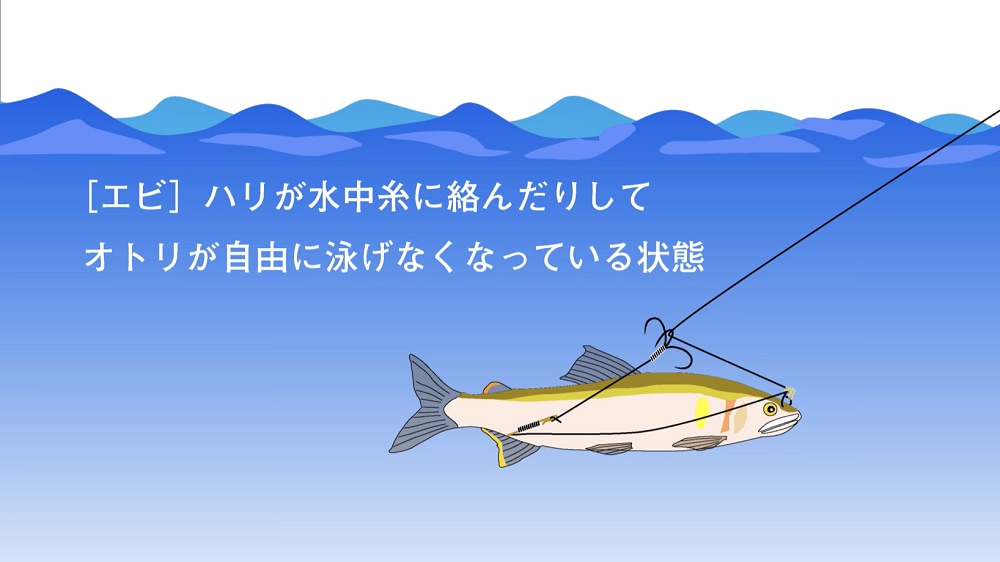

初心者は使いやすい3本イカリ。4本イカリは掛かりが速いが諸刃の剣で中~上級者向けといえる。

釣り方その② 引き釣り

テクニカルなザラ瀬を小沢さんが実釣する。竿はスペシャル小太刀S80-85、仕掛けはメタキングヘビー完全仕掛け(複合メタル0.05号)、掛けバリは早虎6.5号4本錨。瀬を釣るのに最適なのは「泳がせ釣り」とは逆にオトリを積極的に操作する「引き釣り」だが、渇水や高水温期などの厳しい状況の時には、泳ぎが弱い養殖のオトリではなく天然(野鮎)を使いたいので、まずは天然を釣るべく強い操作は入れずに誘っていくが、反応はない。そこで元気のないオトリの動きをサポートするためにゴム張りオモリ(0.5号)をセット。キャッチこそできたが掛かりどころが悪く、ベストな状況ではないという。それでも釣らなくてはならないが、流れ(瀬)を釣るにはオトリが沈むギリギリの流れの強さを見極めて釣っていくことが重要になる。

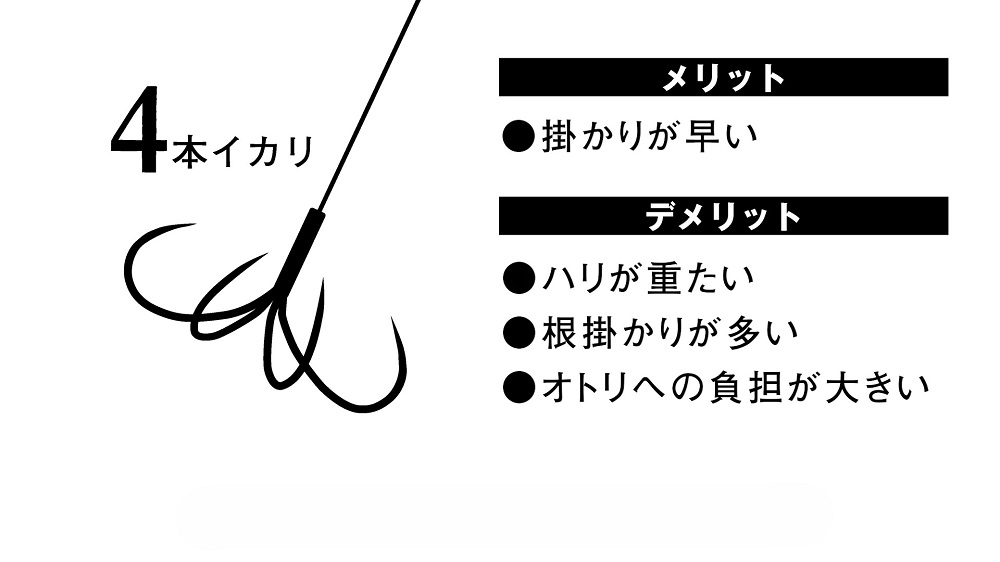

目印の位置は水深がももから腰であれば2節目から上、腰前後であれば3節目から上にする。

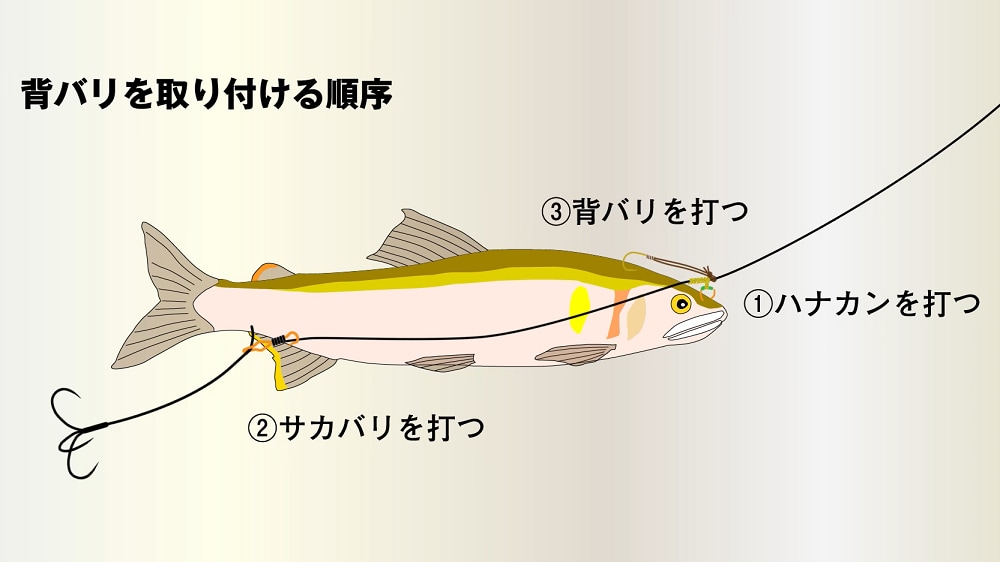

サカバリは尻ビレの付け根から1~2㎜程度上の肉の部分に打つのが基本。位置は同じだが貫通させず皮をすくうように打つ方法(皮打ち)もある。

竿の感度を活かすには、グッと握り込むよりも指を軽く乗せるくらいが効果が高い。

オトリの動きをサポートするオモリ。ラインを傷付けず動きにくいゴム張りで視認性の高い派手な色が友釣りでは主流だ。サイズは水量で変えていく。

オモリを入れて「何とか」釣ったが、「まだピンチは脱していない」と小沢さん。

ステップアップのためのQ&A

村上さんから実釣中の小沢さんへの質問。①マーカーの大きさは小さくしてもいい? 引き釣りでは気にしなくてもいいが、泳がせ釣りではマーカーで重くなることもあるので見える程度で小さくしてもかまわない。②川幅がある程度あれば狙うべきスポットは複数存在するか? 様子が分からなければ、手前、真ん中、奥とまずは大体でいいので入れてやってみる。対岸のヘチは見落としがちかつ攻めきれないスポットの代表。③ハリスの長さを変えるタイミングは? 頭掛かりが多ければ少し長くして、お腹掛かりが多ければ逆に少し短くするのが以前の定番だったが、いろいろ試してみるとそうでもなく、尾びれから1~2cm出しておくのが平均的によい傾向はあるという。

尾びれから1~2cm長く出す掛けバリのセット法が万能だ。

釣った鮎からポイントを判断する

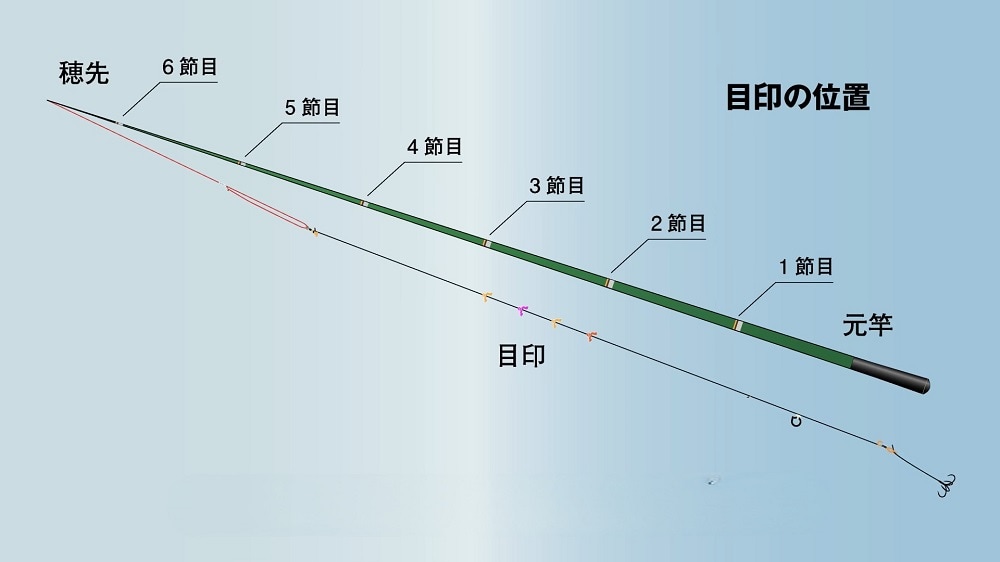

質問中に始まった入れ掛かりのポイント、同じヘチの周辺を続けて探ってみる。黄色い追い星がはっきり出た鮎が釣れたら同じようななわばり鮎が多い証拠。痩せて白い魚体はあまり期待ができないというように、釣れたアユを見てポイントの良し悪しの確認もできる。そして再び質問。エビ(ハリと鈎が絡まるなどして、オトリ鮎が泳げない状態のこと)の回避法は? 糸が緩みすぎている状態でなることが多いので竿さばきを意識する。緩める時も急にせず、ゆっくりを心がけるとエビになりにくい。

追星マークがはっきり出ている個体。周辺が良いポイントであることが多い。

根がかりと並び、釣行中のマイナスの要素となるエビ。回避するコツは竿さばきにある。

ヘチでの連発は続き、追星がキレイに出た鮎が釣れている。

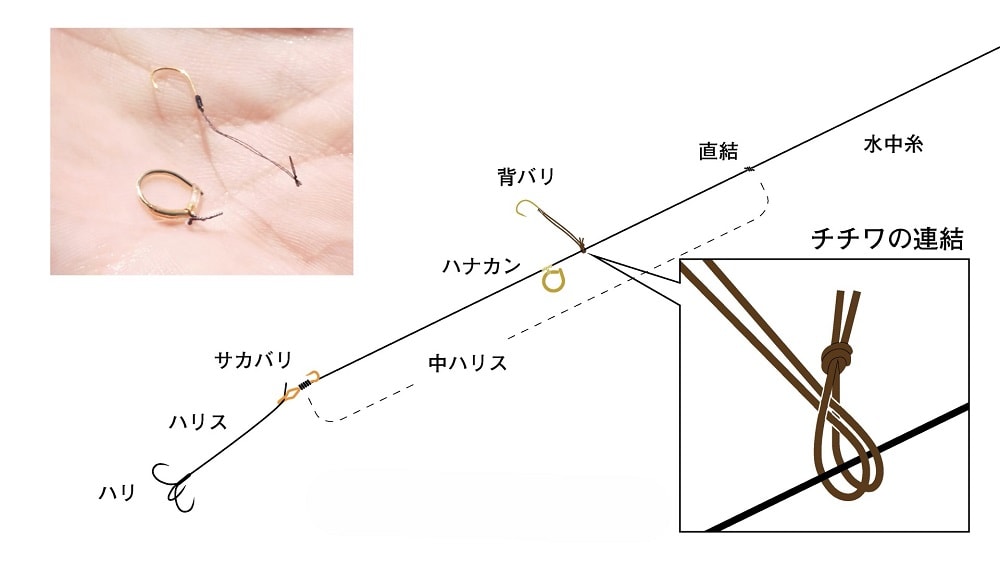

オトリを安定させる背バリの使い方

シンカーと同じく、オトリを安定させて泳がせるためのアイテムが背バリだ。「着脱式背バリ」はメインラインとチチワ結びで連結が可能で、背バリの位置も調整できる優れもの。オモリよりも根がかりがしにくく、使い方は張らず緩めずの基本通りで問題なし。竿を立たせると背バリの効果は緩やかになり、寝かせると影響を与えるが、使い分けはそれほど意識しなくてもよく、さらにオトリの体力にも無関係。泳がせ釣りでも引き釣りでも、オールマイティに1日中使い続けることができるのが背バリの大きなメリットだ。

背バリのセットする位置とセットの順序。特に難しい手順は必要としないのも嬉しい。

背バリはハナカンが垂直からやや前方に立つような位置で、ハリ先は抜かずに刺したままにする。

背バリを使った泳がせ釣りの上飛ばしで村上さんがキャッチ。

守るべきマナー

自然の中で遊ぶにはマナーが重要。友釣りの場合は人との距離、フィールドの混雑具合にもよるが、先行する釣り人がいた場合は、ひと声かけてから釣りをすること。また、駐車場所も含め、地元の人の迷惑になるような行為は慎もう。ゴミはもちろん持ち帰るように。

釣り人としてはもちろん、人としての基本的なマナーを守ることが釣り場の保全にも繋がる。

釣行後の竿のメンテナンス

今回のレクチャーの集大成、オモリを使った泳がせ釣りで、やや強い流れの中から村上さんがラストの1本をキャッチ! 数も釣れて楽しかった釣行の後は、竿のメンテナンスを忘れずに。川の水で洗うのは厳禁。水道水でしっかり洗うこと。キャップと尻栓を外し、バケツなどに入れてホースで水を流し込んで洗ったら、節ごとにバラして陰干しをする。キャップなどもバラバラにならないようにまとめて安定した場所に斜めに立てかけておこう。道具を大切に扱うことも上達のためには必要だ。

バラシなどもありつつ嬉しいキャッチ。1度の釣行でも学べることは多い。

水で流すのは10~15秒程度。くるくると回しながら流すと効果的だ。

関連記事

RELATED COLUMN