2023/03/07

コラム

鮎の友釣り完全入門×小沢聡×村上しづか ~基礎編~

魚としての鮎と友釣りについて

鮎は年魚と呼ばれる寿命が1年の魚で、成魚としてのサイズは最大で30cm程度。そして友釣りは、エサやルアーではなく生きた鮎を「オトリ」として使うのが最大の特徴だ。幼魚期にはプランクトンを食べていた鮎が成長し、川を遡上しつつ成夏になるとなわばりを持ち岩に付いたコケを食べるようになる。そのなわばりを守る習性を利用するのが友釣りだ。事前に必要となるのは、その河川の遊漁券(1日券と年券がある)と、オトリの鮎が複数本(慣れれば2本)。遊漁券は外からでも見える場所に身に着けよう。川に着いたら水温をチェックし、水温差が大きければ水に慣らす(水合わせ)。釣った鮎を入れるオトリ缶を水に漬けたら準備は完了だ。

友釣りに必要な装備とタックル

装備は上から、夏の日差しを避けるキャップ、水中が見やすくなる偏光グラス、フローティングベストには釣りに必要な小物などを入れておく。日焼けなど考慮した長袖シャツにタモを差したり鮎を入れる引舟をセットするベルト。タイツは保温性と安全性に優れたネオプレーン製が一般的で、フェルト底のタビを履く。メインとなるタックルは7~9mの専用ロッド(トラブルを防ぐために仕掛けをセットするまではカバーを付けておく)、オトリ鮎のセットや獲り込みに必要なタモ、釣った鮎をキープする引舟の4つ。仕掛けは多種多様だが、掛けバリ以外がすべてセットされた完全仕掛けシリーズがビギナーにはおすすめだ。今回の撮影のように泳がせ釣りがメインとなり、釣れるサイズが20cm前後であればナイロンもしくはフロロの0.2号前後が適合。掛けバリは3本イカリの早虎ストレートタイプの7.0号をセットした。

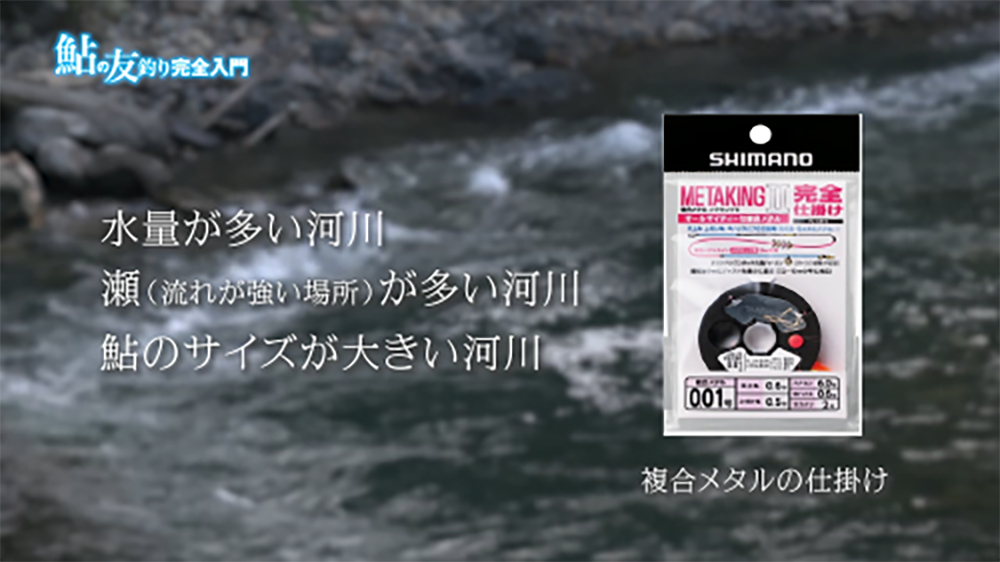

完全仕掛けシリーズのラインの太さは河川のタイプによって使い分けよう。

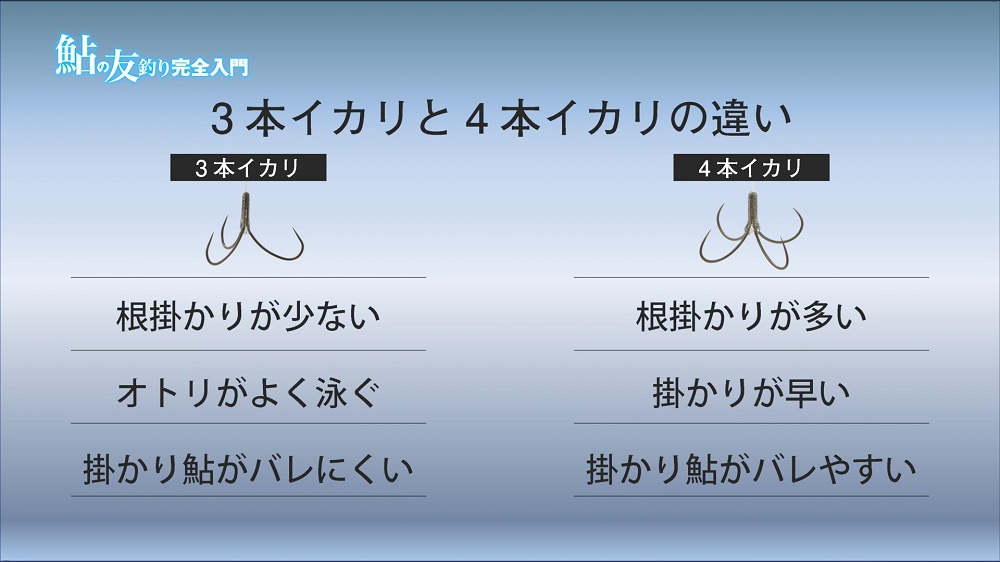

掛けバリは3本イカリがビギナー向け。使いこなせると武器になるのが4本イカリだ。

掛けバリの大きさの使い分け。狙う鮎のサイズによって変えていく。

仕掛けの取り付けとオトリへのセット方法

オトリを引舟に入れたら川の中へ。オトリ缶は空の状態でも水に漬けておくのが温度が上がらずおススメ。竿を脇に挟み、キャップを取り竿先に仕掛けを取り付けたら、節を少しひねりながらしっかりと伸ばす。また、竿を担いで肘を軽くかけて固定するのが移動や作業時のフォームだ。続いて手尻を合わせ目印の位置を決めて掛けバリをセット。糸の長さは中型の鮎で指3本、それ以上だと4本。オトリの尾びれから1~2cm出ているのが、根がかりが少なく掛かりやすいとされている。

引舟にオトリを入れる時は岸で作業すると不意に逃げられることがない。あらかじめオトリ缶の中の水は減らしておくと飛び出し予防になる。

友釣りの基本的な仕掛けの構成。掛けバリ以外がセットされているのが「完全仕掛け」シリーズ。

ハナカンとサカバリのセットの基本

オトリを引舟から出してタモに入れる。この時、1/3程度水に漬けておき、優しくオトリをつかみ水に入れたままハナカンを鼻にセットする。ハナカンを持つ時には掛けバリは手の中にしまっておくとタモにかかったりといったトラブルを防げる。そしてサカバリを尻ビレの付け根、1~2mmあたり上に刺す。ハナカンからサカバリまでの長さは、鮎が自然に泳げるように多少余裕を持たせること。目安は鮎の体と糸の間に指が入る程度だ。

引舟をタモの中で入れて作業をするとオトリを誤って逃がすことがなくなる。

サカバリを刺す位置と掛けバリの長さ。尾びれから1~2cmを目安に調整する。

トロ場での基本テクニック

取り込みの基本テクニック×2

より良く釣るためのハリ先チェックと納竿時の注意

友釣りではハリは頻繁に交換するのが釣り続けるための基本となる。20~30分に1度はチェックして、なまっていたら交換しよう。使ったハリはボックスなどに入れてまとめて処分すること(処分方法は各自治体ルールに従うこと)。釣り終えてから竿を収納する時には、ハナカンをサカバリの位置まで動かして元のケースに入れ、竿を縮めながらたるんだ糸を巻き取っていく。竿は伸ばした時とは逆に節ごとに緩めながら縮める。伸ばす時と同じように、竿先を扱うタイミングに破損する可能性が高くなるので要注意だ。

美味しく食べるための氷締めと美味しい食べ方

釣った鮎の鮮度をキープするためにも持ち帰る時には氷締めをする。氷水を入れたクーラーボックスに引舟(オトリ缶)の中の水を切って鮎を入れる。目安として30分以上持ち運ぶ場合はクーラーボックスの水を抜いておくこと。そして、調理法としては塩焼きがおすすめだ。鱗を取る必要がなく、内臓もそのまま食べられる上に調理が簡単なのも嬉しいところ。小沢さんは小型の鮎はてんぷらにして塩焼きと食べ比べている。野鮎の芳醇な味を堪能できるのは釣り人の特権に尽きる。釣って楽しく食べて美味しい鮎の友釣り。入門のハードルは決して高くはない。

フン出し、串打ち、塩打ちの下ごしらえをしてからグリルで焼く。焼く時間は大きさにもよるが10分前後。7分くらいで確認すると失敗がない。

関連記事

RELATED COLUMN