2020/03/27

コラム

渓流彷徨い日記 引き出しは状況に応じて、何度でも開け直さねば!

釣行日 2020年3月15日

- 場所 奈良県天川村漁協管内

- 天候 曇時々雪時々晴れ

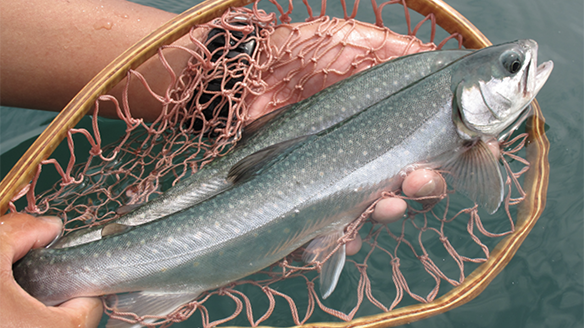

- 釣果 アマゴ、ニジマス

- 使用ロッド お蔵入りの小継竿プロト 56-60

- 釣り人 ちぬ

渓流釣りを始めて12年目を迎えました。引き出しの数もそれ相応に増えましたが、折角の引き出しも臨機応変に使い分ける柔軟な思考が伴わないとタンスの肥やし。渓流釣りだけでなく、どの釣りでも、大袈裟にいえば日常生活でも当てはまります。

今回は、奈良県天川村漁協管内、川迫川、山上川に入りました。過去、冬季のニジマス釣りに来たことはありますが、渓流釣りでは初めて。

みたらい渓谷の景観を楽しむ観光客、世界遺産の大峰奥駈道や近畿最高峰の八経ヶ岳への登山客、大峰山寺への参拝者など年間を通して多くの人が訪れることから、堺からのアクセスが良いのに、なかなか私はこちらに足が向きませんでした。

この日は大峰山脈を隔てて向こう側、上北山漁協さんでの渓流解禁日、こちらは釣り人少な目です。解禁日、あるいは追加放流予定日しか行かない釣り人さんも多いですから、そのような日を外せば、渓流釣りへ出かける人がそれほど多くないのが関西の渓流釣りの傾向でもあるように思います(あくまで個人の感想です・・・)。竿の新製品を開発する立場としては、シーズン中は川に足繁く通って、目一杯釣りしてもらって、竿が擦り切れるまで使い倒して欲しい思いがあります。どれもインストラクターさんも自分自身もしっかり使い込んで仕上げた製品ですから。

さて、前日は南岸低気圧の影響で全国的には雨でしたが、どうやら天川村は雪が降ったようです。さらにこの日は東の海上に新たな低気圧、いわゆる西高東低の典型的冬型気圧配置。大峰の山々は真っ白け、そこから吹き下ろす風は凍てつく冷たさ。ここまで寒いのは予想外。これまで異常な温かさでしたから、余計に寒さが堪えますが、この新雪目当てでしょうか、山登りされる人の車は多くありました。雪が融けたら、久しぶりに八経ヶ岳に登ってみようと思います。

この状況なので水温も下がって魚の動きは悪いだろうと予想。ガン玉3号でなるべく低層、ややブレーキを掛けつつ、仕掛けを流す想定でスタート。竿は何度も登場しているお蔵入り小継竿プロトシリーズのうち、5.6-6.0の2段ズームの竿を選択。

お蔵入りしたままですが、ここでこの竿がどんなものか簡単にご紹介。一般的な小継竿は軽量、先調子、シャープな切れ味が特徴ですが、この竿はある程度の肉厚を持たせているので決して軽量ではありません。やや胴に乗る調子ですが、本調子の弧渓とはまた異なる調子です。弧渓は典型的渓流小継竿の流れを汲んでおり、幾分か胴に乗る調子でありながら、シャープな振り込みと軽快な操作感は秀逸です。このお蔵入りプロトの場合、しっかりと胴に乗ってくるので、渓流域での振り込みは、ややコツを要しますが、肉厚がもたらす安心感とほど良い重量感から得られる抜きの信頼感、不意の大物でもあしらえる余裕、あれやこれや・・・この対応力の幅広さに慣れてしまうと、一般的な小継渓流竿はもの足りなく感じます。世に出さずに終ってしまうのはホント勿体ない、と思い続けて幾年月。

話しが逸れました。ガン玉3号では、どうも根に掛かりやすい。根というより、川底に沈んだ木の枝、杉の葉なんかに引っ掛かるようで、あまりに頻繁なので、G5に変えます。それでも引っ掛かることがありますが、玉の大きさが小さいので、掛かっても回収できる率は上がります。やっぱ、いつものスタイルでの釣りが一番だぜぃ!とばかりに、川を釣り上がりますがアタリが遠い。当初の読みとは逆のことをやってるので,当然かも...悲しいかな、この時はまだそのことに気付いていません。

待望の一尾目は、やや水深のある流れが穏やかな場所。サイズは小さい。でも初の天川アマゴ、写真撮らなきゃ...携帯の電池残量がない!写せない!山の写真は車での移動中にタブレット端末で撮ったもの。大き過ぎるサイズ、防水機能無し、釣りには持ち歩けません。そろそろガラケーからスマホに持ち替えるべきなんでしょうか。ということで、この先、写真はありません。その後も、やや水深のある、穏やかな流れでは反応があるのですが、予想通り魚の動きが悪いのか、しっかりと喰いきれないようです。針に掛かっても水中で外れてしまう。追いアワセ、激アワセしても外れてしまう。あまりの寒さに指先を痺れさせつつ、朝の部の結果は5尾。釣った魚はまだサビが残り、十分に体力を回復しきれていないことは一目瞭然。源流域は近畿最高峰の八経ヶ岳~弥山~行者還岳などの大峰山系、標高は1,700m前後・・・だったかな?何せ標高が高いので水温はそう高くないのです。見方を変えれば、雪の多い年なら夏でも水温が高くなり過ぎず、鮎釣りシーズン真っ最中でも、ここならアマゴと戯れることが出来そうです。

午後の部は山上川へ入ります。こちらは山上ヶ岳辺りに源流域があります。こちらの方がやや水温が高いのか、時折ライズや川虫のハッチが確認できます。反応はこちらの方が多い感じですが、上手くエサを喰うほどには動けない様子。針に掛かっても魚が小さい。その場でリリースサイズが多い感じです。ちょっと深い所へ仕掛けを押し込むと、ややマシなサイズが喰うのですが、どうもポロッと針が外れてしまいます。数が伸びないまま、時間だけが過ぎてゆき・・・

晩飯は僕が作る!と言って出てきたので、そろそろ竿を仕舞う時間となりました。

今回、川の状況を読んで開けた引き出しでしたが、すぐにいつもの引き出しに戻って、その後は、あれこれと引き出しを開けることもなく...

それに気づいたのは,竿を畳んで車に戻る道中。同行の根来さんから、「今日は錘何号使ってた?」と聞かれてから。「今日は5号です。最初は3号だったんですけど」「それやな、今日の釣果の差は。今日は魚が底にへばりついてそうやったんで、いつもよりサイズ一つ大きくして、できるだけ底近くをブレーキかけながら・・・」

スタートは同じ引き出しを開けてたのに...失敗は次回に活かしましょう!

プロフィール

ちぬ

渓流・本流竿・鮎竿・チヌかかり竿・ワカサギ穂先の開発をおもに担当。渓流・チヌかかり釣りをメインに年間釣行日数は約40~50日。

この記事に関連するタグ一覧

関連記事

RELATED COLUMN