ひとくちに橋脚といっても、そのシチュエーションはさまざまです。急深なリザーバーでは橋の真下で10m以上の水深になる場合もありますが、ここでは小~中規模の河川や湖沼でよく見かける、水深1~3mの状況を想定して解説していきます。

橋脚は「流れ」の影響を大きく受けるポイントです。水の動きがないように見える所でも、野池のような完全に止水のエリアでないかぎり、水の出入りがあるため大なり小なり流れは発生します。そこで重要になるのが、橋脚のどちら側が上流、もしくは下流なのかを把握することです。

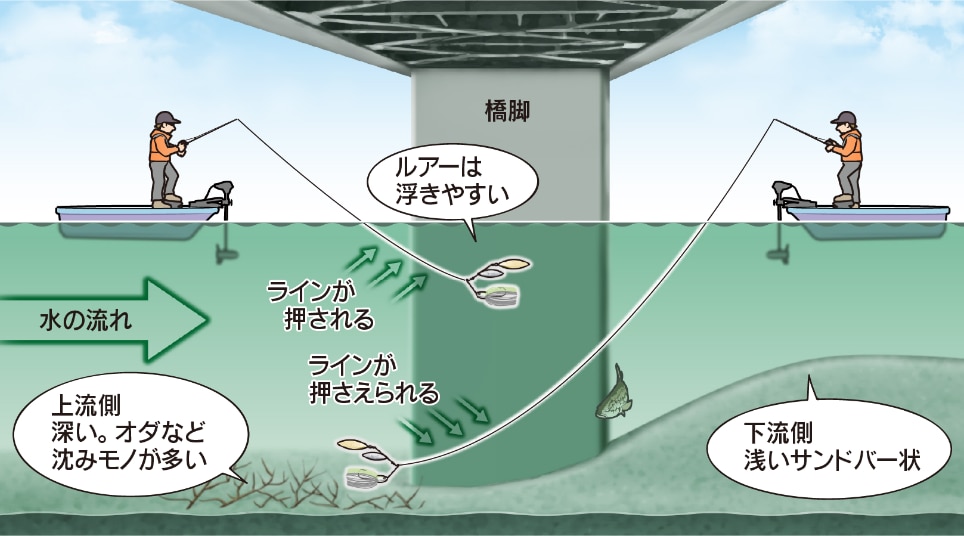

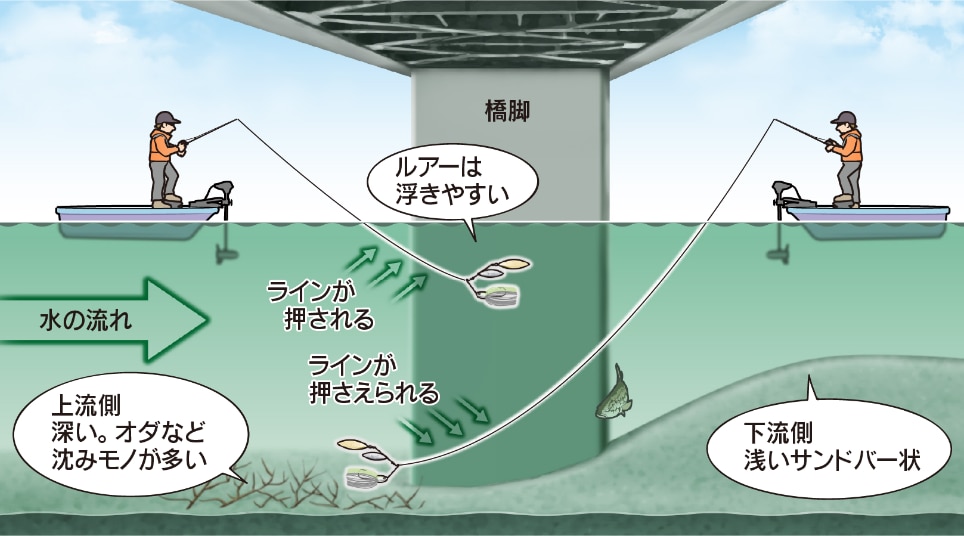

流れは橋脚の周辺の地形に変化を生じさせます。たとえば、橋脚の上流側は流れが当たるために、深くえぐられていることが多くなります。そこに流されてきた枝などが引っかかってオダ状になり、そういったスポットがバスの着き場になるわけです。

一方、橋脚の下流側は「流れの裏」になるため、土砂が堆積して浅いサンドバー状になる傾向があります。流れが強すぎるときはバスが下流側に入り込んだり、サンドバー自体がフィーディングスポットになる場合もあります。

上流からアプローチすると、どんなルアーを使う場合でも流れにラインが押されて浮きやすくなります。これをうまく利用して、まずは上流側にボートポジションを取り、表層~中層を探っていくのがハイシーズンの基本的な手順です。

一方、下流からアプローチすると、流れで沈む方向にラインが押されるので、ルアーをボトムに這わせやすくなります。橋脚まわりのオダなどを丁寧に、舐めるようにトレースしたいときは、下流側にボートを置いたほうが釣りやすくなります。

これ以外にも、「斜め上流にキャストして、ルアーをドリフトさせながら狙ったスポットに送り込む」「下流側のサンドバーを真横に引く」といった方法もあります。このような「流れ」を意識したアプローチ法は、橋脚以外のポイント攻めるときにも応用できます。

まわりよりも少し深いところにある橋脚は、冷え込んだときや減水時に岸沿いにいたバスの逃げ場になることも。何本もある場合は、岸にいちばん近い橋脚が狙い目。

上流側から橋脚を狙っているところ。ボートは流れに逆らう向きにしているので、後方にキャストしています。