本格化するスルメイカシーズン

道具立てから誘いまできっちりおさらい!

6月下旬からシーズンがスタート

この季節が一番イカ釣りが楽しい時期ですとは赤荻さん

ジトジトした湿気の多い梅雨、沖イカファンはスルメイカの好機にうれしくなる。腕の差がハッキリと出るテクニカルな釣りで、10点以上の多点で乗れば電動リールが唸りを上げ、連発すれば腕がパンパンになるほどサオを支えるのが大変。沖イカ釣りの醍醐味を最も体感できるのがスルメイカといってよいだろう。そして小田原、長井、勝山などのイカ船基地が最高潮に盛り上がる季節。各地の船宿情報をチェックして、数が出ているエリアに足を運ぶことが好釣果を得る第一だ。

腕がパンパンになるほどの入れ乗りを堪能できることも。写真は沖イカハンター池田暁彦さん

良型がサオを絞るスルメイカの好機が本格化

スルメイカ釣りの道具立て

オモリは120~150号。これに合ったオモリ負荷のサオが必要になり、水深が100m超の海中でプラヅノを充分に動かせる、強めの胴部を備えた8:2~9:1調子が好適だ。操作性や感度を考慮すると全長は短いほうがよい。私が主に愛用するのはシマノ「イカ7 H150」や「ベイゲームXイカ直結(H150)」である。

スルメイカシーズンの愛竿は「イカ7 H150」。リールは「ビーストマスター3000XS」がベストマッチ

いわずもがな沖イカ釣りは電動リールがマストアイテム。そしてスルメのパワーに対応するには3000番クラスのパワーが欲しい。仮に多点したスルメイカを手で巻き上げるとすれば「どうすりゃいいんだ」と思うくらい力が必要。おすすめはずばり「ビーストマスター3000XS」。沖イカハンターのメンバーも愛用している。なお、ミチイトはPE3~4号が標準。先イトはフロロカーボンの12~14号を2m取り、私はPRノットで結束している。

強くサオを引き込む乗り。これが10点以上になるとサオを支えるのも一苦労でリールにパワーがないと対応できない

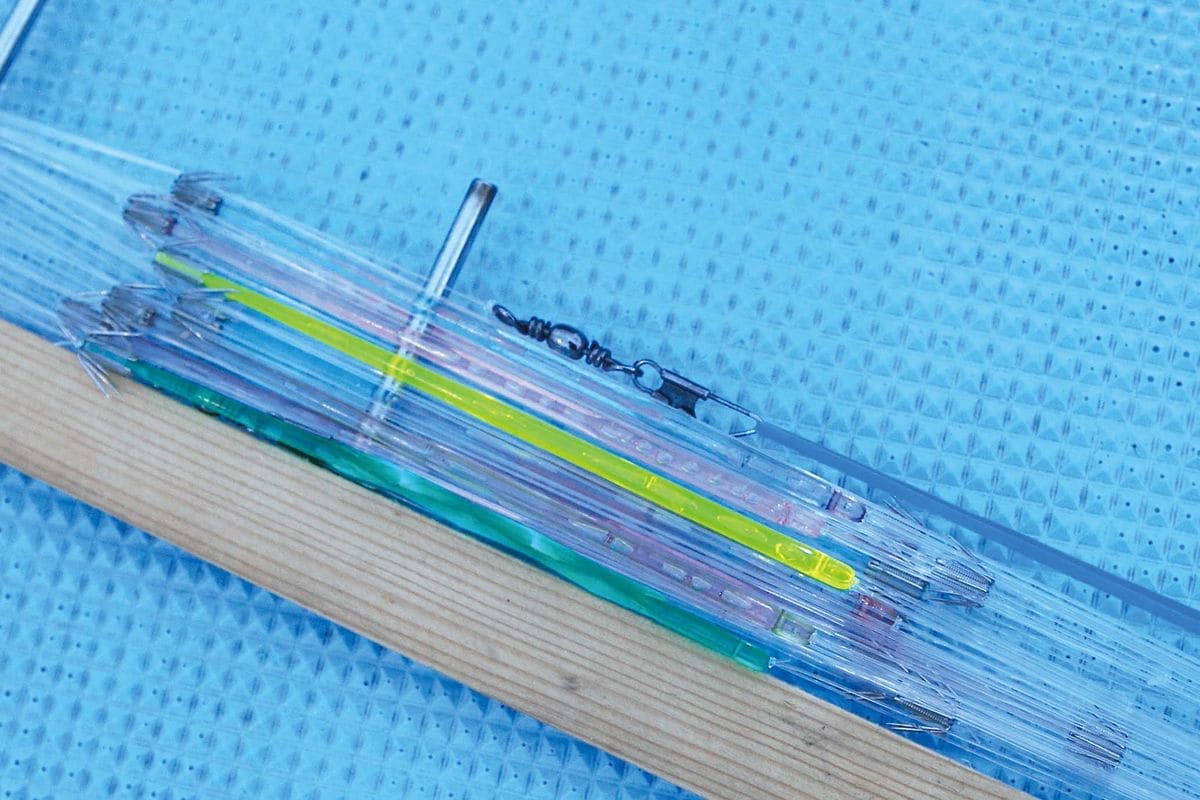

イワシなどの小魚を模したプラヅノのサイズは11cm、14cm、18cmとある。小・中のスルメイカでは14cmが基本。ちなみにヤリイカは11cmが主体。18cmは胴長30cm以上の大型スルメイカ用だが、イカを寄せるためのコマセヅノとして使用する人も多い。なお、スルメの盛期は18cmをメインで使う。

ツノの配色については多彩なこだわりを持つ人もいるが、私は全くこだわりがない。ピンク、青、水色の3色を並べれば釣れると思ってよい。すべてブルー、もしくはピンクというぐあいに同色のみで釣ることもよくあり、充分な釣果はだせる。なお当連載常連メンバーの小菅義弘さんは「あえていうなら澄み潮なら淡い色。ニゴリ潮の時は黄色やガスイトを巻いた濃い色のツノが効果的と感じます」とのこと。

ビギナーは枝スを付けるブランコ仕掛けが釣りやすいが、熟練者の大半はツノ数10~15本の直結仕掛けを用い「直結仕掛けで釣ってこそ楽しい」と言う人も非常に多い。直結仕掛けの利点はサバなどの外道がカンナに掛かった時も外れやすく、枝スがないので絡みにくい。手返しがよくなるのと感度も高まる。

ツノ数はビギナーなら10本以内をおすすめするが、慣れた人なら何本でもよい。ツノ数が多いほど広い泳層を効率的に探れる。なお小菅さんは「最もツノを躍らせやすいのは12本」と話す。ツノ数は各エリアで特色が出る。たとえば東京湾内では投入直後しか反応せず、一発でより多くのイカを乗せるために20本前後とツノ数を増やしてねらう。昔の話だが、剱崎沖で30本ヅノを使い、27ハイのスルメイカが何度も付いたことがある。

各ツノをつなぐ幹イトは12号で各ツノの間隔は1ヒロ(150~170cm)。なおツノ数の約半分のところで幹イトの太さを替えるのも効果的。たとえばツノ数が12本であれば、上5本が12号で下7本が10号。仕掛け上部はオマツリしやすいため太めのイトで防ぐのだ。もちろん12号の幹イトを通しで使ってもよい。

ツノ配色はあまり深く考えなくとも乗る。ピンクオンリー、青系オンリーというシンプルな配色でも乗ってくる

小菅さんはニゴリの濃い潮では黄色や緑のツノを混ぜる

仕掛け上部に付ける中オモリは第一にミチイトを直線的に保つ役割がある。特に二枚潮時に威力を発揮する。上下の層で潮の流れが異なると、イトがS字を描くようにたわんでアタリを取りにくい。二枚潮の加減にもよるが中オモリを装着することでミチイトのタワミがある程度は解消される。また投入器にツノをセットした後、仕掛け上部に中オモリがあると船移動時にツノが飛び出にくい。15~40号を潮の速さや状況、水深に応じて使う。

二枚潮の時やツノを激しく躍らせたい時に有効な中オモリ

スルメイカはマヅメ時や曇天の日によく乗る。こうした暗い海でアピール力を高めてくれるのが集魚ライト。仕掛けの上部にセットするのだが、ライトに近い上部のツノにのみ乗ってくることも多い。また濁り潮の時も効果を実感する場面が多い。海域によってはライトの使用が禁止されているエリアもあるのでご注意を。

曇天時やニゴリ潮の時に有効な集魚ライト

指示ダナ以外でも当たる

水深90mで50~60mラインに濃密反応が出ている。このタナにぴったりと合わせることも爆乗りのキモである

そしてスルメイカは中層まで浮く。どんぴしゃにタナを合わせると爆乗りすることが多く、このタナ合わせが面白さのひとつ。仕掛け全長分はタナをカバーできるものの、イカの密集ダナに合わせないと多点では乗りにくい。

船長の指示ダナはあくまで参考程度に留める。水深90mのうち60mに反応があるといわれたら、指示ダナの前後20mもイカの濃いタナがあると考えてほしい。小菅さん、長井さんと当連載常連のエキスパートは、タナ合わせが正確。それもイトの落下の仕方でタナを見極めてしまうのだからすごい。スルスルと落ちていくイトがバチッと弾かれるようにフケる一瞬を逃さない。それはイカがツノに反応し、落下する仕掛けを止めた時のサイン。

このタナ把握についてはシマノ「探見丸CV-FISH」が威力を発揮する。厚い群れの反応が出ているタナで仕掛けを止めるのである。次に誘いの動作に移る。イカの活性に応じたいくつかのパターンを紹介しよう。

サオを鋭く大きくシャクリ上げて誘っては下げる。これが基本の誘いである

オモリがタナまで落ち、ぶら下がったところでポーズ。この止めた瞬間にもアタリが出やすいので集中する。その後はリールを1巻きしてタナを上げ、鋭くシャクってポーズ。この繰り返しでタナとアタリを探る。期待のできるタナまで仕掛けを持ち上げて反応がなければ、そこから20mほどモーターで一気に巻き上げ、再び一気に落とす。いわゆるリセット誘いも効果的である。

●タナが狭く、低活性な場合

特に底付近でしか乗らない低活性な状況では、スローな上下動でサオを操る。仕掛けを動かす中で違和感をとらえる鋭敏な感性も必要だ。特に注視したいのはオモリを感じて落とし込むテンションフォールの最中。すると穂先がフッと戻るアタリが出る。これを即アワセで掛ける。派手な多点掛けはできない状況ではあるが、1パイもしくは2ハイの単発乗りでポツポツと乗せることができるはず。

沖イカハンター小菅義弘さんは繊細な小型スルメもサワリさえすれば確実に取る

電動リールのパワーレバーに常に指を掛けてサオを操作する

直結仕掛けで小型に対応するなら、ズル巻きが有効だ。電動リールを低速にして巻き上げるか、一定の速度で手巻きをしてもよい。というのもシャクリの動作はリフトした時にサオは曲がるが、止めると反発で穂先(オモリ)が下がる。この瞬間に小型のイカはカンナから外れやすいのだ。引きの強い大型であれば、ツノを抱いて引っ張り続けてくれるので外れにくい。低速巻きはムギイカ釣りの常套テクニックでもある。

こうした誘いを駆使してもイカのサワリを感知しなければ数は伸びない。小菅さんは「サワリの違和感をたとえていうなら500円分くらいの微妙な重さ」という。そこまで繊細なサワリを感知するのは至難の業だが、穂先を集中して見ているとフワフワと揺れたり、負荷が消えたりと、不自然な変化が現われる。それを逃さず、合わせること。

なおアワセはサオで合わせるのではなく、電動リールのパワーレバーを前に倒せばよい。沖イカ釣りは常時レバーに親指を添え仕掛けを操る。

追い乗せと取り込みのキモ

直結仕掛けの取り込みはテンションを緩めないことが最重要。ツノから40cmほど上のイトをつまんで引っ張り、イカを外し、そのままツノをつかんで引っ張り上げ、次のツノの40cmほど上のイトをつまんで引く。ツノ、イト、ツノ、イトとテンポよく手繰る。写真の釣り人は永井秀夫さん

直結仕掛けは取り込みが難関ながら、このスリルが楽しい。とにかく仕掛けを緩めてはいけない。仕掛けがカンナ1つ分でも下がればイカが外れてしまうのだ。イカが最も外れやすいのはサオを置く時で仕掛けが下がりやすい。かならず穂先を上げ、先イトを引っ張りながらサオを置き、イト、ツノとリズムよく手繰って船内にイカを放り込む。ツノは重ならないように、後方に散らしながら投げ入れればよい。テンションさえ緩めなければ、ブランコ仕掛けよりもスピーディーかつトラブルなく扱えるはず。

ツノは手繰った順に散らしていけばよい。写真のような縄バチ(投入器とは異なるツノを放り込んでいく容器)を使うのもよい

良型の多点を味わえばこの釣りのとりこになる!