コマセマダイ

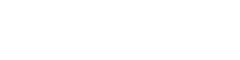

ワラサやメジロなど青物を想定したコマセ釣りとほぼ同じ。 多用されるのはコマセビシ60~100号。ロッドはこれに対応 した2.7~3m前後、中小型の電動リールを組み合わせるの がベスト。道糸はPEライン3~4号、片テンビンとクッション ゴムを介して3~5号のハリスを7~15m取った1本バリ仕掛 けだ。青物と比較してハリスは細く長い傾向にあるが、特に 産卵前のマダイは神経質で臆病であり、ウネリの影響やツケ エの不自然な動きを吸収する意味合いが大きい。長めのム ーチング調子のロッドが多用されるのも同様の理由だ。狙い のタナに仕掛けを沈め、ロッドを大きくあおってエサを振り出 してアタリを待つ操作はコマセ釣り共通。ただしハリスが長 いので投入時には注意。

ライトアジ(ビシアジ)

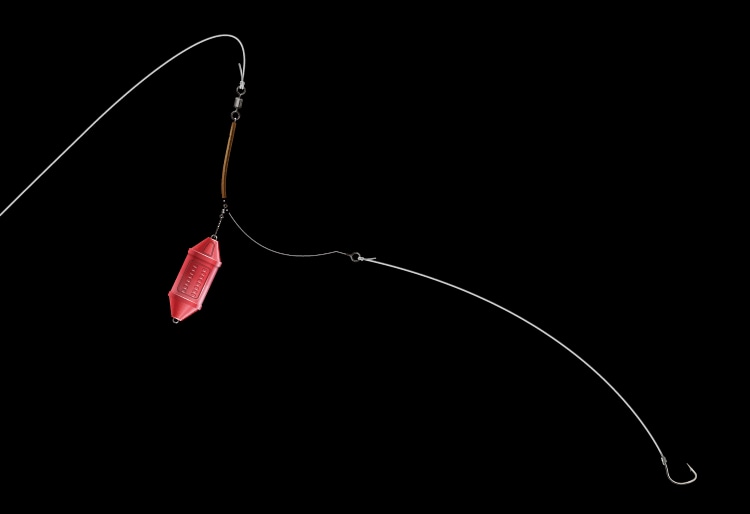

アジビシと仕掛けの構成はほぼ変わらないが、ライトアジの場合、使用されるコマセビシは30号前後となる。そのため、 ロッドは2m弱のライトゲーム用ロッドが適している。道糸は PEライン1~1.5号程度で、リールは小型両軸受けで対応できることもあるが、1回の投入あたりのコマセ量が少なくなるため手返しが求められる。超小型の電動リールを活用できれば非常に有利だ。ハリスやハリはアジビシと変わらないが、仕掛け全長は短く、2本バリにすることが多い。ライトアジの魅力は何と言ってもアジ本来の引きを堪能できること。たとえ釣り慣れた魚でも新鮮に感じられることは受け合い。タックルをライトにできる条件が揃えば試してみたい。

ライトウイリー

ウイリー五目と呼ばれているこの釣法は、ウイリーバケと呼 ばれる擬似餌を用いる。サビキに似ていなくもないが、ハリ にはオキアミを刺して狙う。片テンビンと50~60号のコマセ ビシ、クッションゴムを用いるため、コマセ釣りのハリをウイ リーバケにした仕掛けと考えればいいかもしれない。もうひ とつの特徴はタックルで、2m前後のライトゲーム用ロッドに PEライン2~3号を巻いた中小型両軸受けリールか小型電 動リールの組み合わせが一般的だ。また、ライトウイリーと 呼ばれる釣りの場合、コマセビシは30号クラス。タックルも それに合わせて2mまでのライトゲーム用ロッドにPEライン 1.5~2号を巻いた小型両軸受けリールが中心となる。狙える 魚はアジ、サバ、イサキ、マダイ、チダイ、ブリ(およそ40cmま で)、メジナ、クロダイ、イシダイなどなど多岐にわたる。

胴突(メバル)

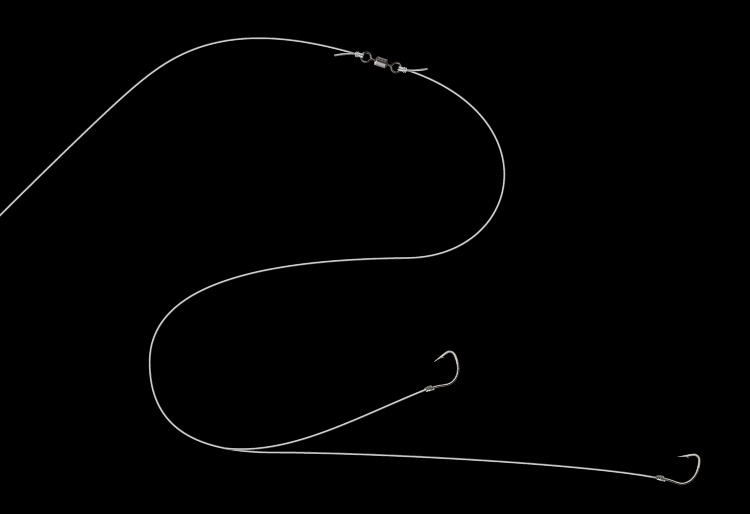

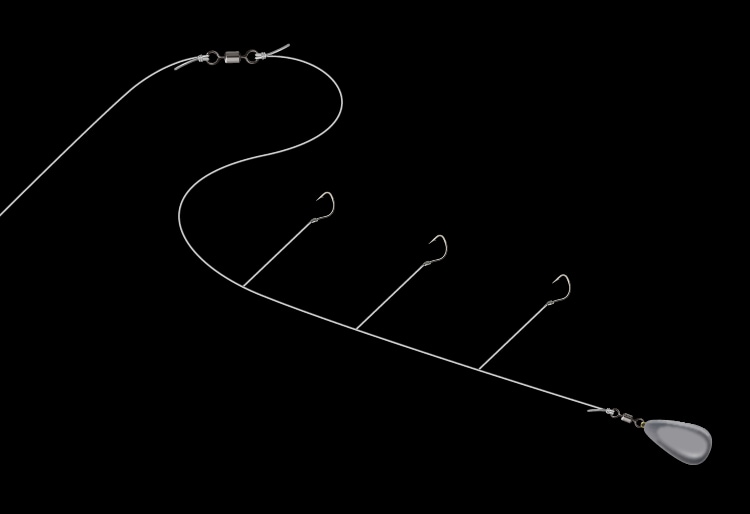

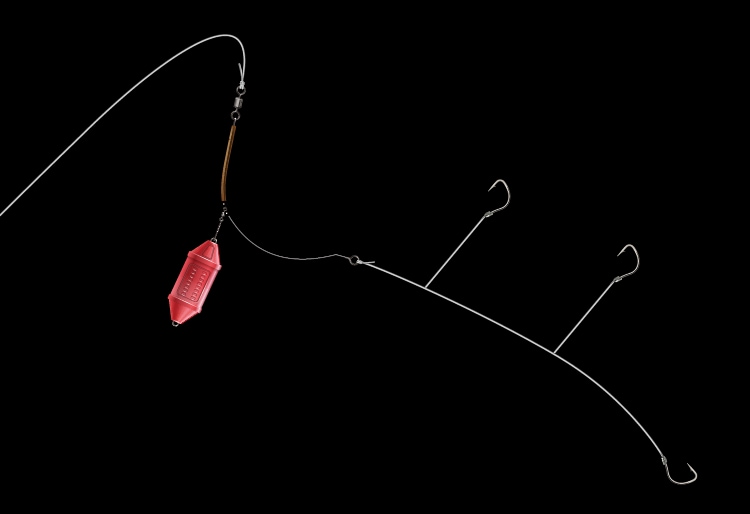

10~20号のオモリを用いた胴突き仕掛け。竿は2~3mの胴調子、あるいはメバル専用が望ましい。PEライン1~1.5号を巻いた小型両軸受けリールを組み合わせる。関東でいう「 エビメバル」あるいは「夜メバル」の場合、仕掛け全長は2m前後で、幹糸は2号、エダスは1~1.5号の3本バリが中心。 エサはモエビやシラサエビと呼ばれる生きたエビのチョン掛け。夜メバルの場合ハリを少し大きくしてアオイソメも多用される。「イワシメバル」のエサはもちろん生きたカタクチイワシだが、エダスは喰い込みを考慮して細く長く、2本バリ仕掛けが主流。また、瀬戸内では5m近い長竿を用いた細ハリス、 小バリの4本バリ以上の仕掛けで狙うベテランも多く、エサはシロウオやイカナゴも使用される。

胴突(カワハギ)

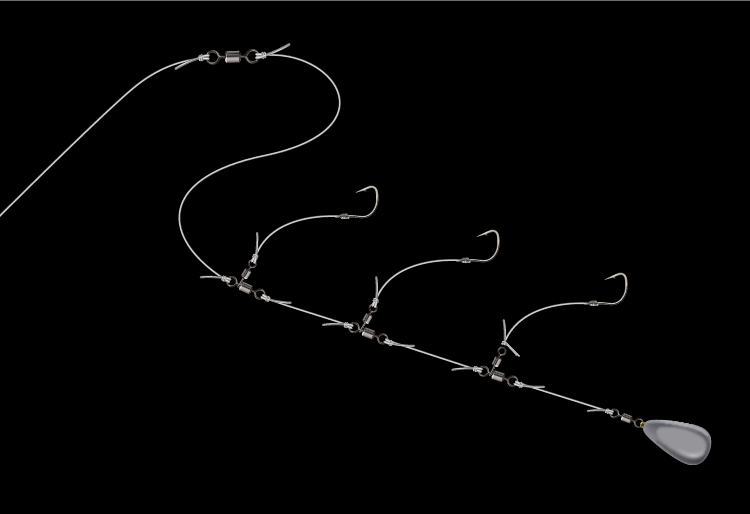

25~30号のオモリを用いた胴突き3本バリ仕掛けが主流で 、幹糸とエダスは自動ハリス止めで接続し、ハリが傷んだらすぐ交換できるようにすることが多い。仕掛け全長は70cm弱、幹糸は3号、エダスは2号程度が中心。竿は1.8m前後の専用が望ましい。PEライン1~1.5号を巻いた小型両軸受けリールを組み合わせる。中オモリや集魚板を使用する場合は道糸と仕掛けの間にセットする。エサはアサリのムキ身。自分で殻をむくベテランもいるが、船宿に常備されていれば利用しない手はない。誘い方にはいろんな方法があるが、基本は上下の動き。アタリを聞きやすい点もその理由だ。

タチウオテンヤ

タチウオに熱い関西で人気が高く良型がそろう。オモリ30~ 50号相当の鉛がハリのチモト部分に付いた、ジグヘッドを 連想させる巨大なテンヤにイワシをセット。魚のいる層に沈め、ゆっくり巻き上げて誘う。コツッと当たれば止めて誘うのが一般的だが、最近はそこから喰わせるためのパターンが多様化している。ロッドはタチウオ専用、もしくは繊細なティップと張りのあるバットを備えた2m前後がアタリを弾きにくく確実なアワセができる。リールは小型の電動が扱いやすい。道糸はPEライン2~3号、先糸5号以上を3~5m結ぶ。ワイ ヤーを介してテンヤをセットするが、ワイヤーにケミカルライトをセットすることもある。半面、先糸を太くしてワイヤーを使用しない方が喰いがいいという意見もある。

ライトヒラメ

通常のヒラメ狙いの仕掛けと構成はほとんど変わることがな いが、使用する道糸やオモリの号数はほぼ半分。具体的には PEラインの1.5~2号、オモリは40~80号、それに伴ってロ ッドも2m前後のライトゲーム用もしくはライトヒラメ専用が使用される。小型両軸受けリールとの組み合わせが一般的だ。最大の特徴はラインの水切れをよくすることで生まれる感度の向上、タックルの軽量化による手持ち操作であり、オモリで底の状態を把握しながら釣ることでポイントを読む精度が飛躍的に向上した。ライトゲームのジャンルとしては比較的新しい部類に属するが、エキスパートになると積極的にオモリを交換する戦略で効果を上げており、ここが最大の違い。またタックルはそのままで重いオモリを使用することもあるため、ライトヒラメ=軽いオモリとは一概に言えない。

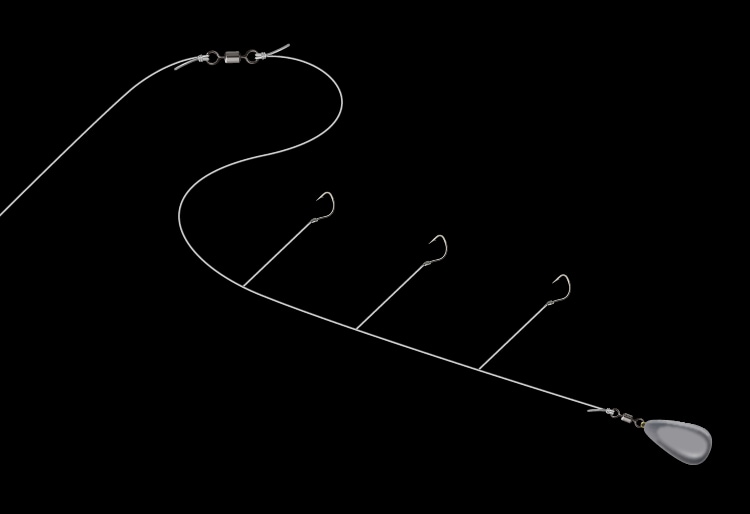

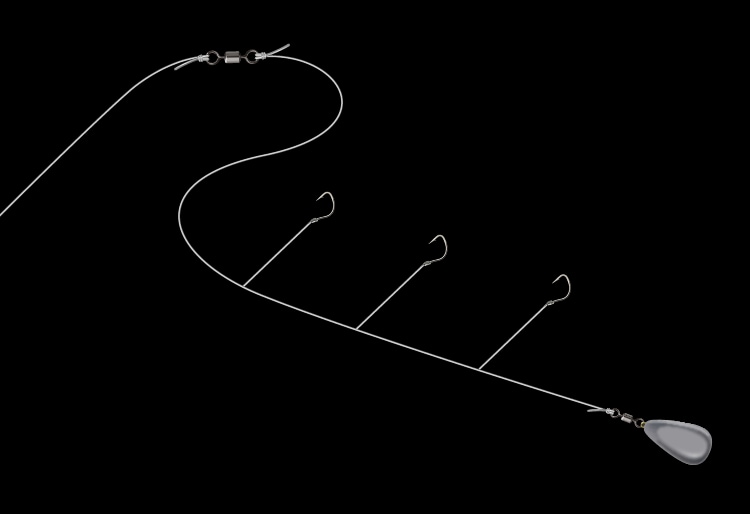

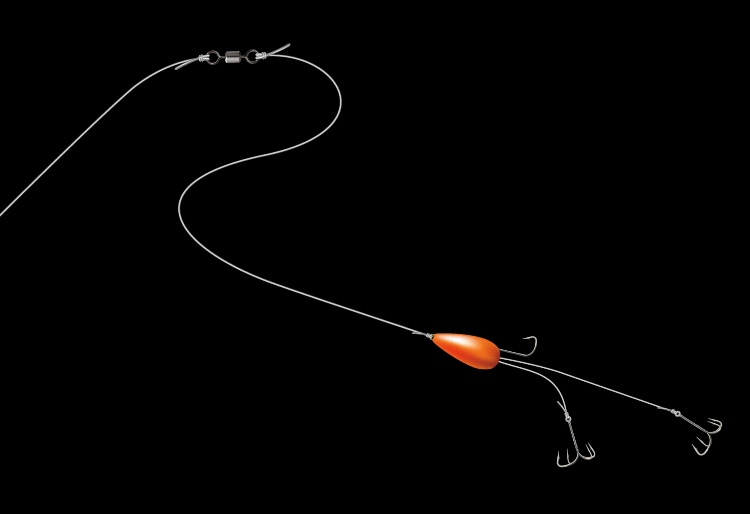

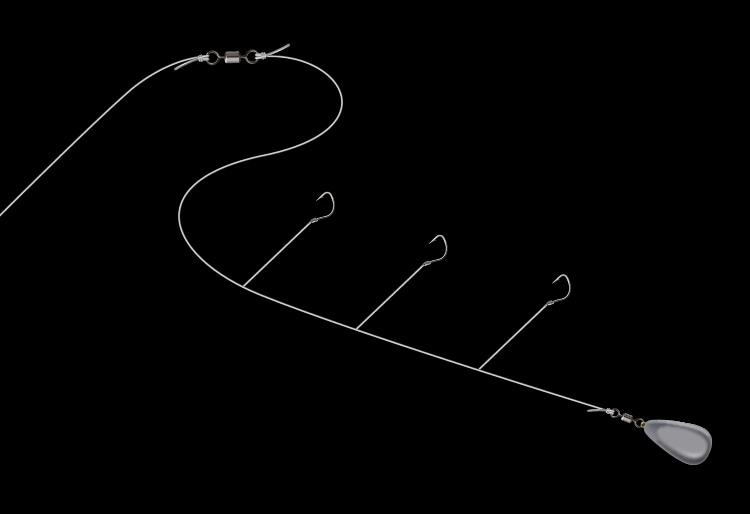

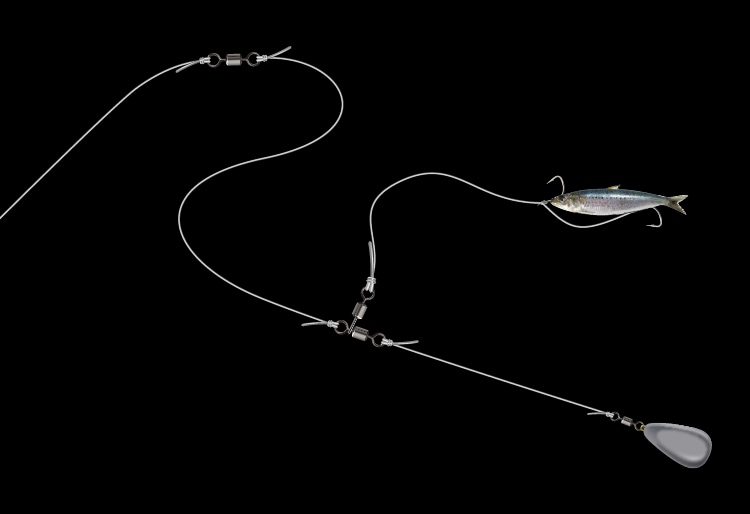

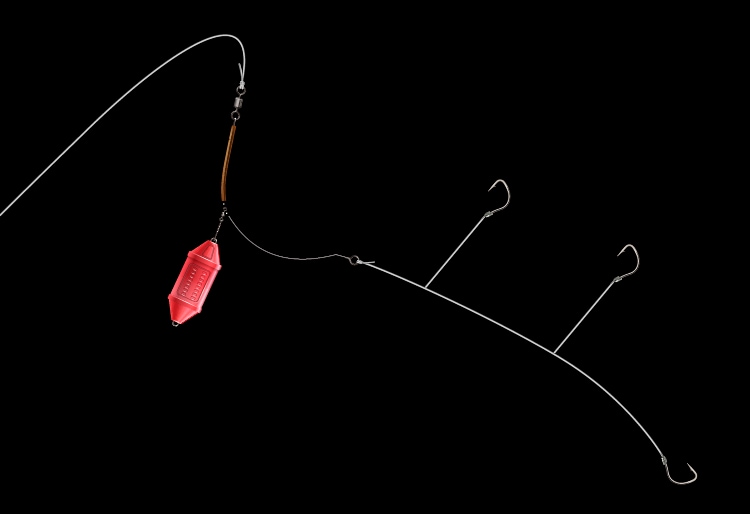

胴突

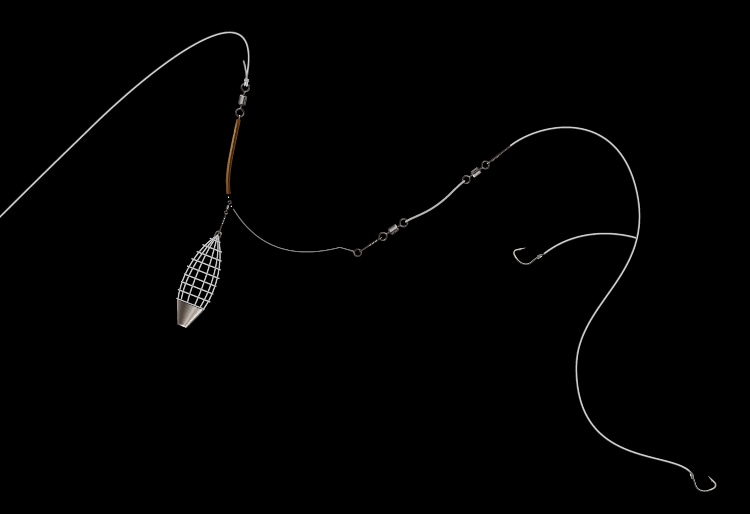

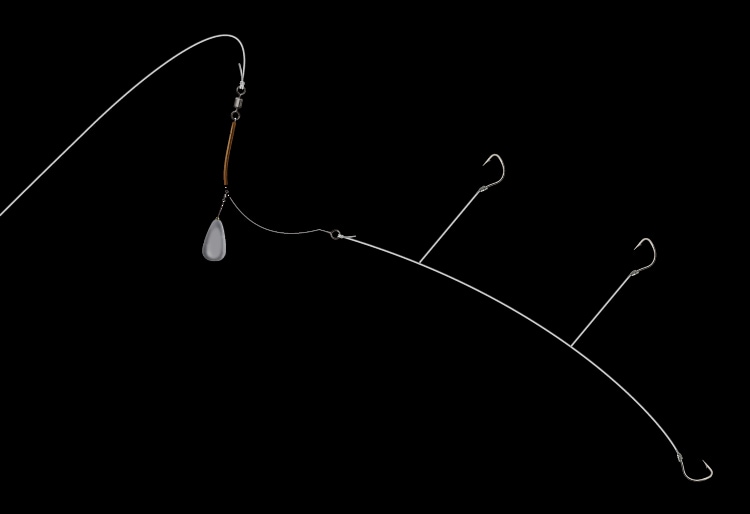

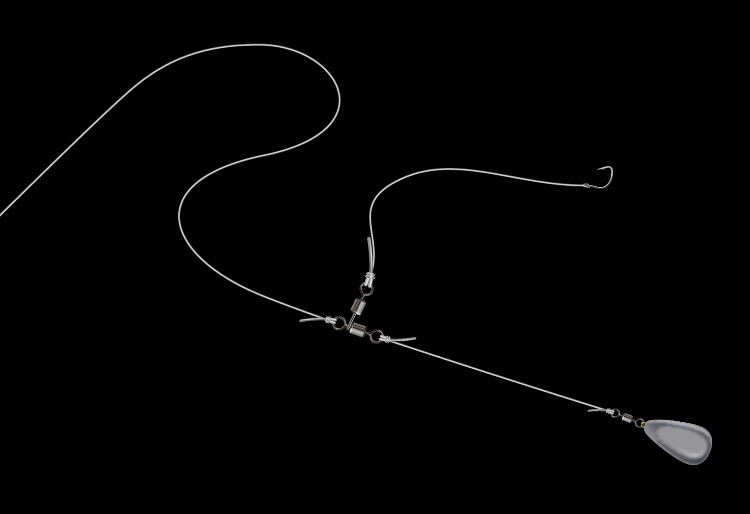

活きたマイワシをエサに胴突き仕掛けで狙うのがヒラメ釣りのオーソドックスなスタイル。ライトヒラメでは1本バリも使用されるが、基本はハリ掛かりを考慮して孫バリをセットする。また、通常の胴突き仕掛けとは少し異なり、クレン親子サルカンを中心に見ると、エダスは6、7号を80cm程度、上側の道糸に接続する幹糸は6~8号を80cm程度、下側のオモリと接続する捨て糸は4号程度を30cm程度取る。つまりオモリからクレン親子サルカンまでの長さがエダスよりも短いのだが、これは根掛かりの多いポイントでオモリを底から1~2m切ってアタリを待つためであり、同時にエサの動きを妨げないという意味もあるからだ。オモリは80~100号が多用 され、PEラインの2~4号を巻いた中型両軸受けリールをセットするのが扱いやすい。

胴突(アカムツ)

150~200号前後のオモリを用いた胴突き2、3本バリ仕掛けが主流。仕掛け全長は3m前後で、幹糸はフロロカーボン 8号、エダスは同6号程度。竿は2m前後の6:4か7:3調子で、 バットパワーが求められる。PEライン3~4号を巻いた中型電動リールを組み合わせる。エサはサバの切り身かホタルイカ。ハリはムツの16~18号だが、フラッシャーが施されたものやタコベイトを装着するのも効果がある。底近くで仕掛けを上下させてアカムツを誘うが、底から3mあたりまでが狙い。積極的に誘ってエサをアピールさせるのがこの釣りのコツだ。

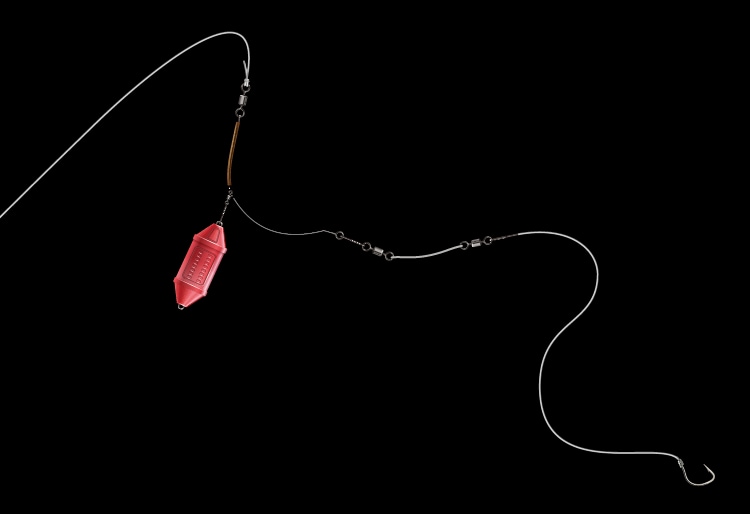

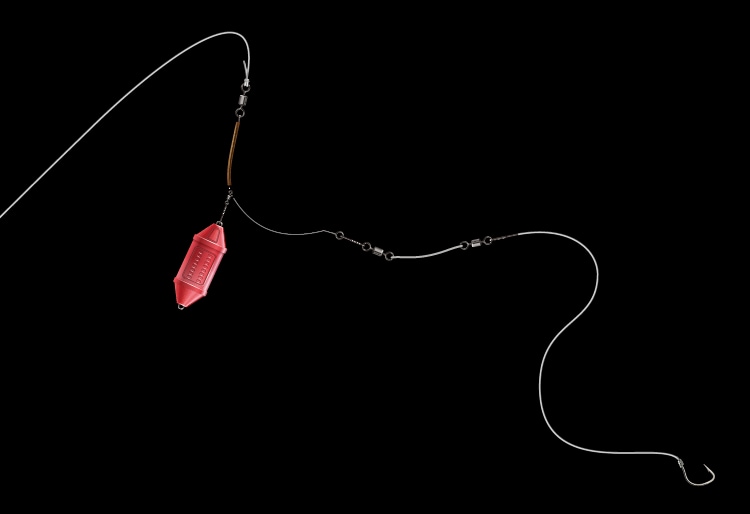

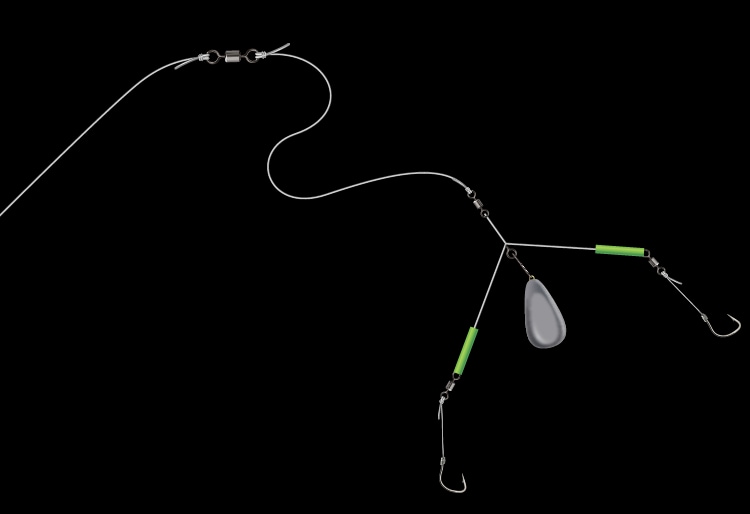

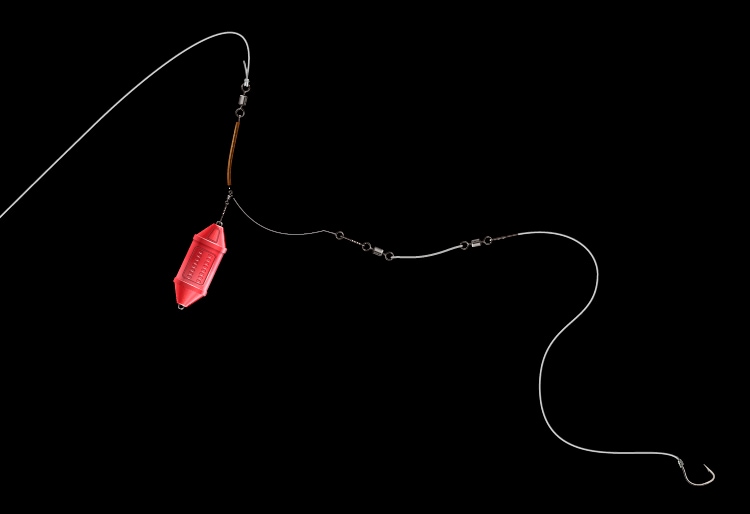

片天秤(アマダイ)

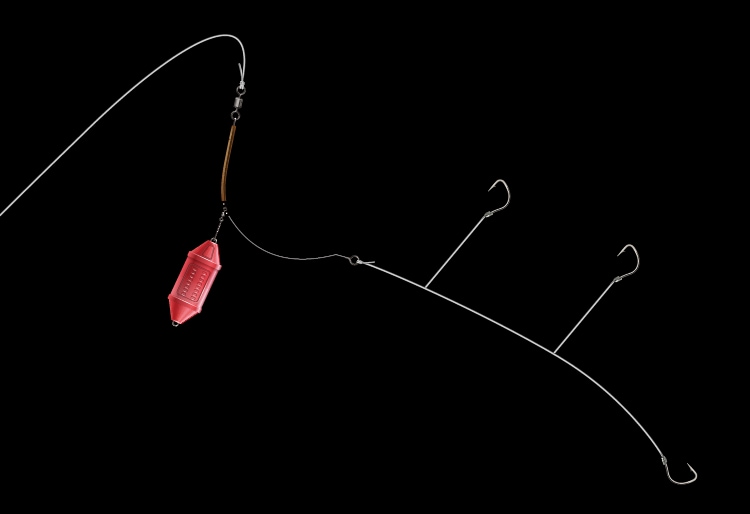

主に60~80号のオモリを用いた片テンビンの2本バリ仕掛け。竿は2m前後だが、どのような調子を選ぶかは好みが分かれるところ。6:4調子が扱いやすいかもしれないが、先調子で操作性を重視する考えもある。PEライン3号前後を巻いた小型電動リールをセットする。仕掛け全長は2m強、クレ ン親子サルカンやクロスビーズを使ってエダバリを出す。ハリは丸カイズの13号やチヌバリの3、4号でもよい。チモト部分に夜光玉を入れると効果的だ。テンビン下にはクッションゴムを入れてもよい。ツケエのオキアミは大きめがよく、尾バネを取り除いた1匹掛けにする。仕掛けを海底付近で安定させるのがコツなので、潮が速いときは下のハリ上30cm程度にガン玉を打つこともある。仕掛けが着底したら竿を大きく振り上げてゆっくりと下げ、しばらく待つのが基本操作。誘いのペースはゆっくりだ。

コマセ

ひとくちにコマセ釣りといっても対象魚やサイズで多少の違いはあるが、ワラサ(メジロ)を想定するならば多用されるのはコマセビシ80~100号。ロッドはこれに対応した2~2.7m 前後、中小型の電動リールを組み合わせるのがベストだろう 。道糸はPEライン4号前後、片天秤とクッションゴムを介して5~10号のハリスを6~8m取った1本バリ仕掛けなどが一例。ツケエは大きめのオキアミがよく使われる。狙いのタナに仕掛けを沈め、ロッドを大きくあおってコマセビシからコマセを振り出してアタリを待つ。

プラヅノ(スルメイカ)

オモリは120~150号、これにイカヅノ5~10本をセットするため、水深やイカが乗ったときの負荷を考えると、ロッドはバットのしっかりした1.5~2mもしくは専用機種が望ましい。 リールも中型以上の電動リールが不可欠だが、サイズの小さなものほどモーターパワーが求められる。道糸はPEライン4 号前後。強度の高いスナップサルカンを結び、それにイカヅノ仕掛けを接続する。幹糸はナイロンかフロロカーボンの6 ~10号。ヤリイカの場合セットするイカヅノは5本程度なので道糸、幹糸、エダスともワンランク細くてもよい。いずれにせよ1m強の間隔をあけてイカヅノをセットするが、スルメイ カの場合は短いエダスを出してセットする一般的な「ブランコ」と呼ぶ仕掛けのほか、エダスを用いずイカヅノのハリの 後端に幹糸を結び、次のイカヅノをセットする「直結」と呼ばれる仕掛けも多用される。直結のメリットはツノ数が増やせてタナが広く探れること。半面うまく操るのは難しいが、いずれにせよ、まったくエサを使用しないので、タナ取りはもちろん、イカヅノや仕掛けの選択、アクションを付ける操作が釣果の分かれ目となる。

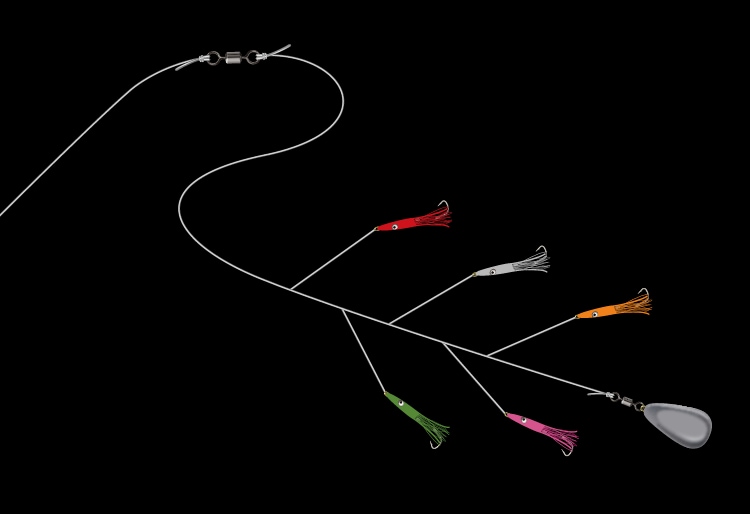

メタルスッテ(九州夜焚き)

初夏~初秋まで、特に九州北部の玄界灘の夜を賑わすのが「夜焚き」と呼ばれる釣り方だ。船の上でライトを点けて小魚とイカを寄せて狙うので、このような名称がついた。メインターゲットはケンサキイカだが、このエリアではヤリイカと呼ばれているので誤解のないように。オモリは80号前後、竿は 2.7m前後が標準。PEライン3~4号を巻いた小型電動リールを組み合わせる。スッテは4号メインで、間隔を2mほど空けた5本仕掛けが標準。慣れない間は3本ほどに減らしてもいい。幹糸は16号、エダスは8号前後を20~40cm。仕掛けの糸が太いのはシロサバフグ対策である。

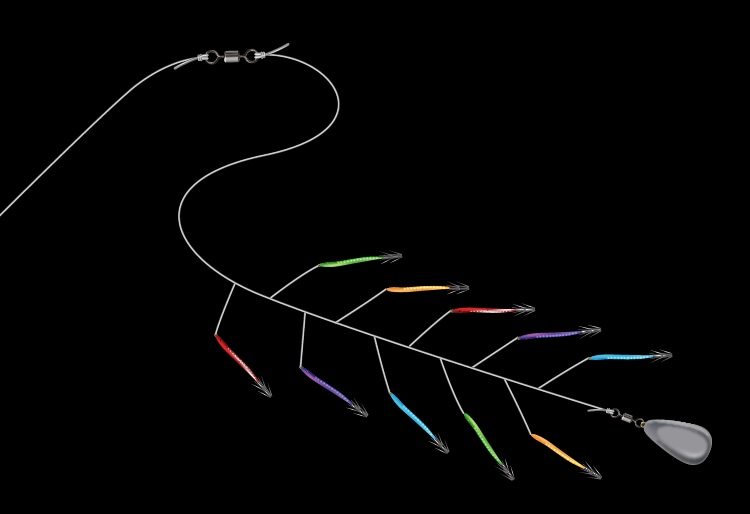

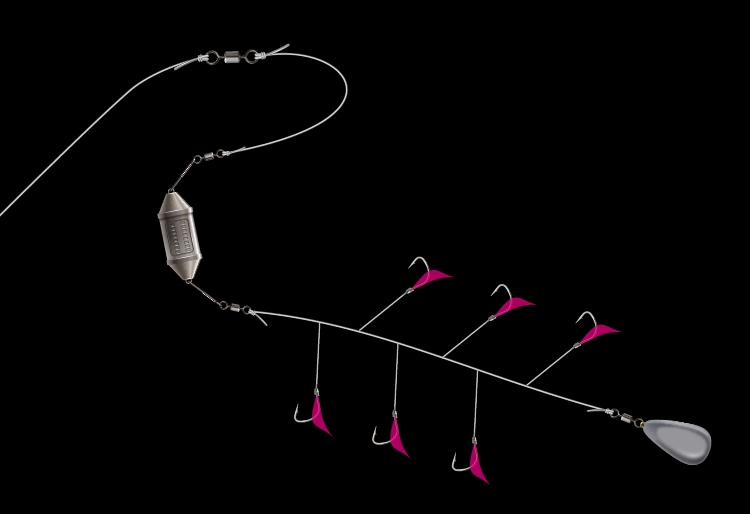

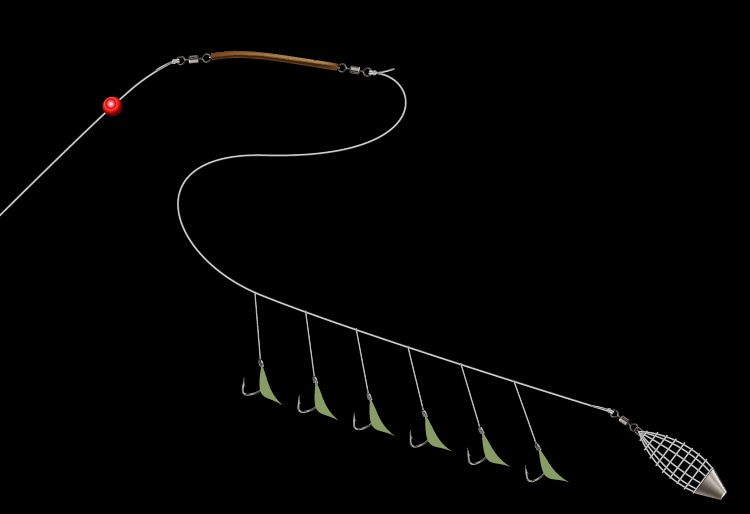

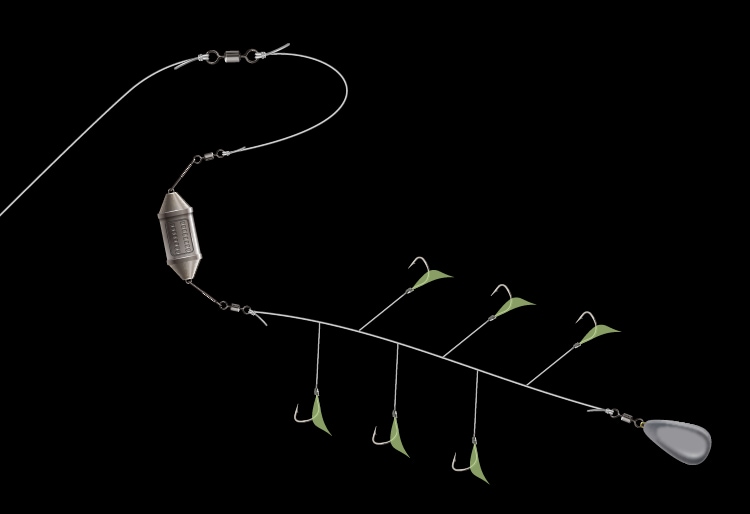

胴突(北海道五目)

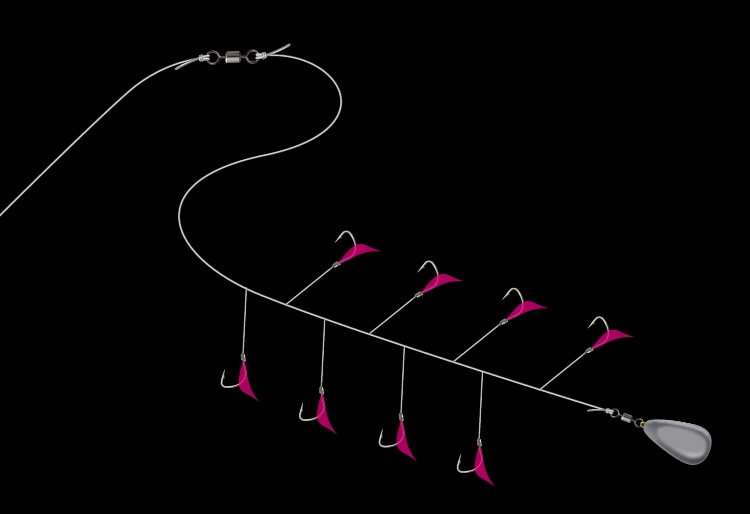

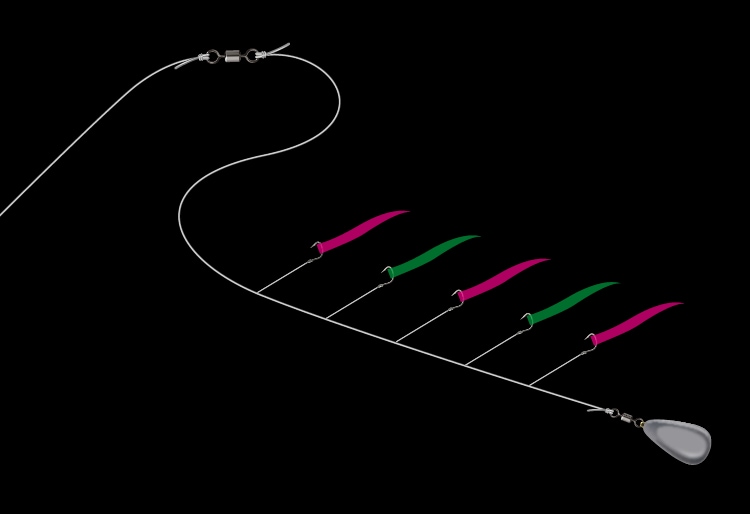

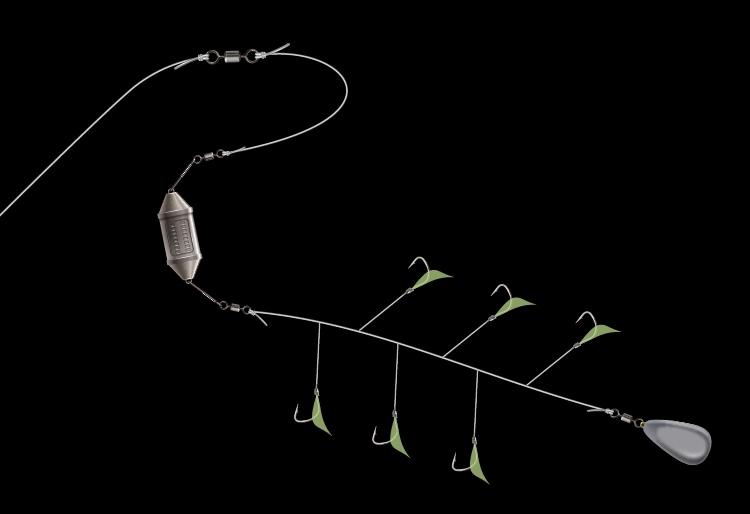

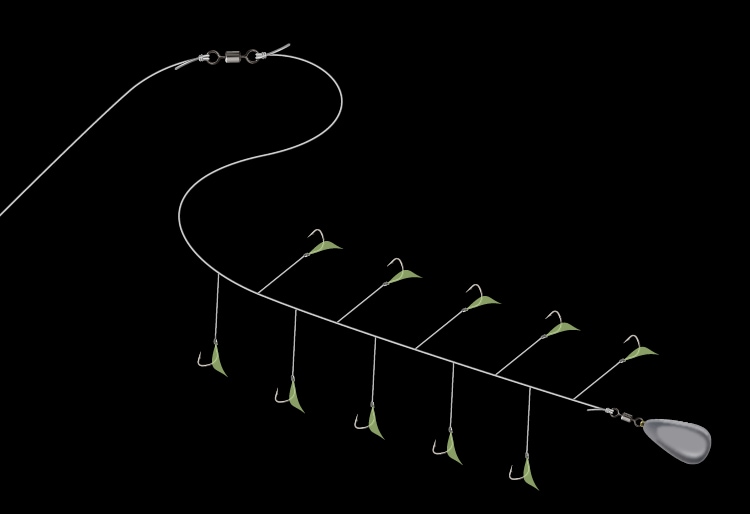

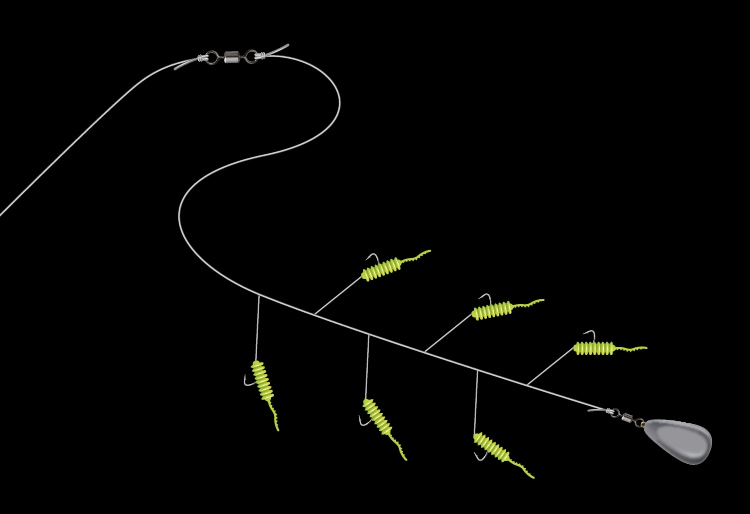

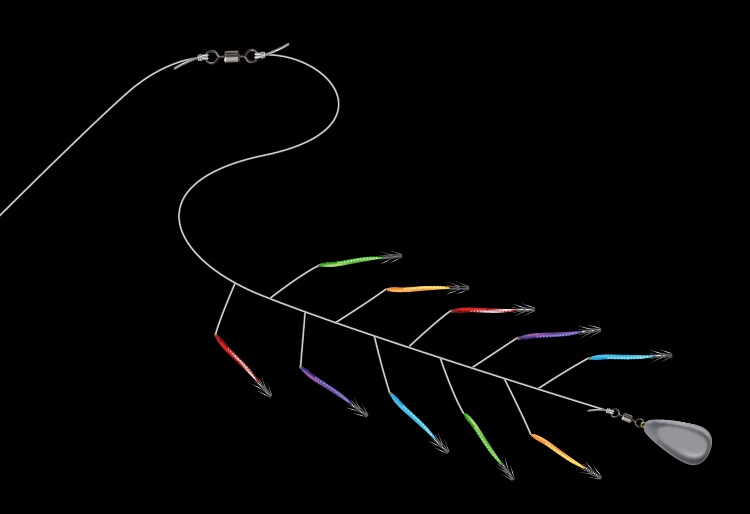

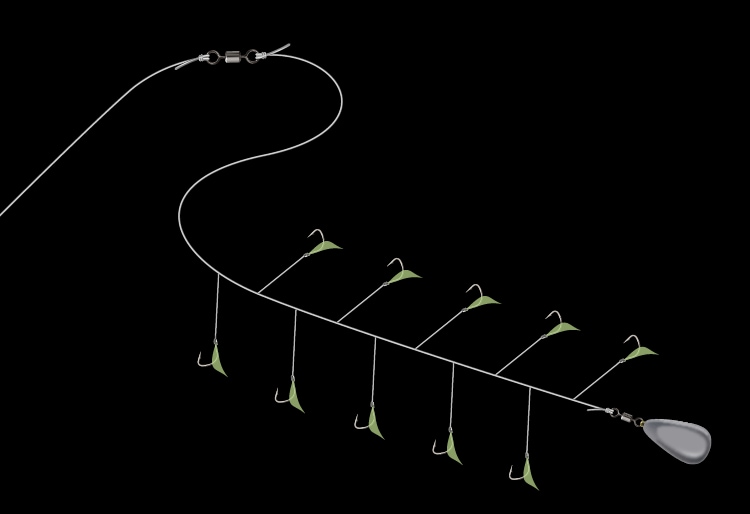

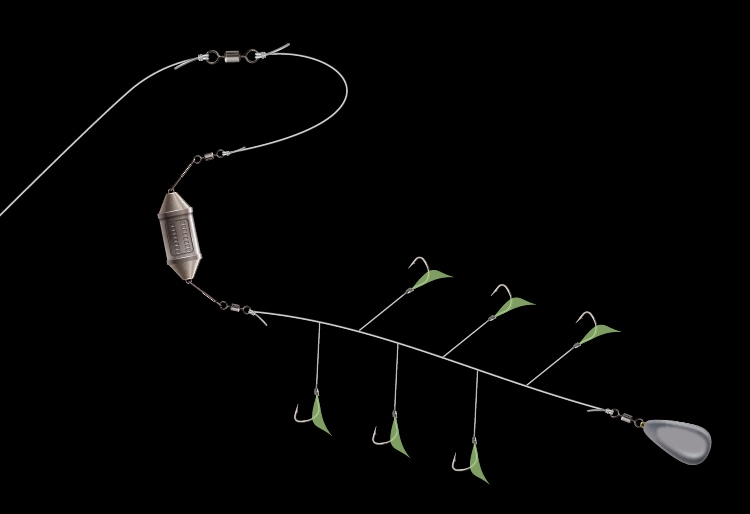

マダラ、ソイ、ヤナギノマイ、ホッケ、アオゾイなどを狙うためによく使用されるのが、擬似バリを使用した胴突き5、6本バリ仕掛け。毛バリ、もしくはフラッシャーやタコベイトを巻き付けたものが多用されている。市販品も多い。ヤナギノマイやホッケ狙いの場合、魚が掛かったら1mほど巻き上げて追い喰いさせるのがコツ。擬似バリだけでも釣れるが、喰いが渋いときはサンマやイカの切り身を付けることもある。

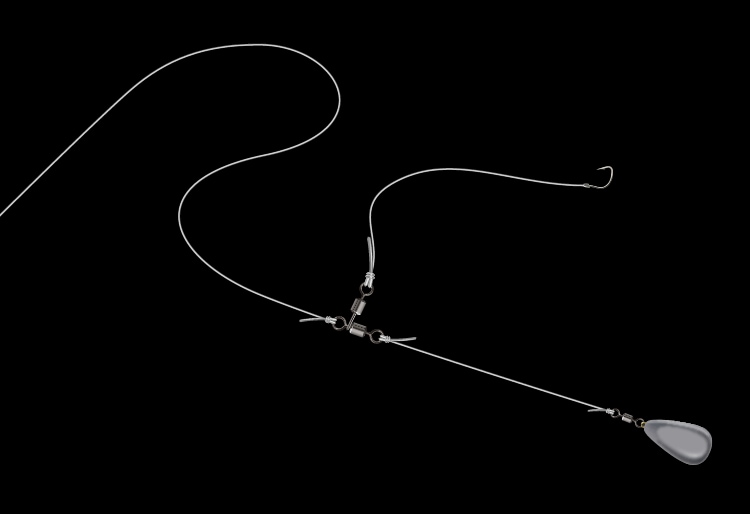

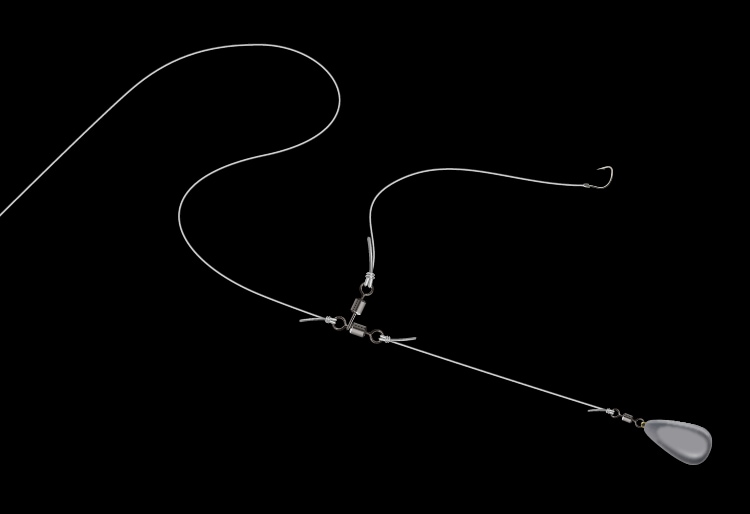

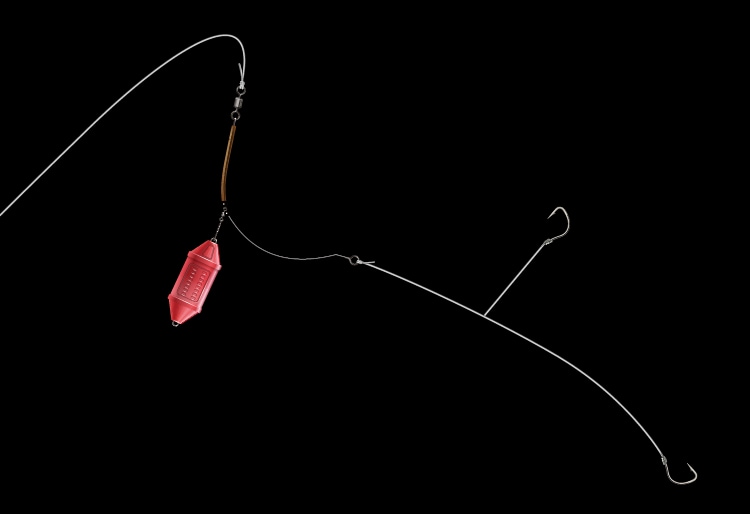

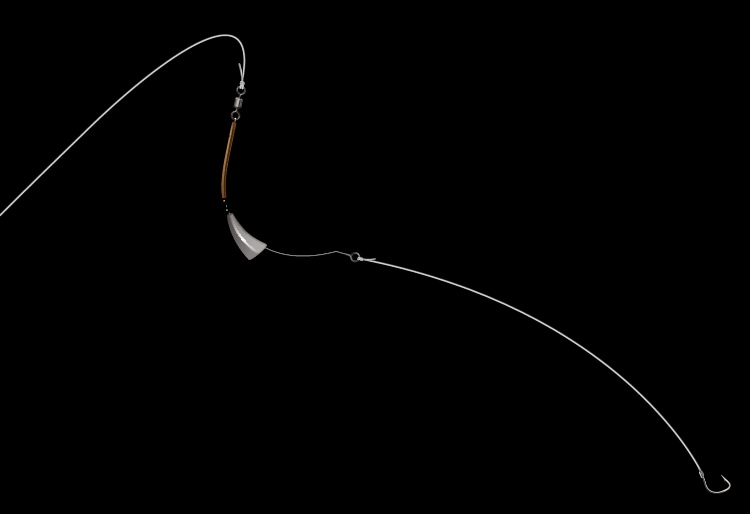

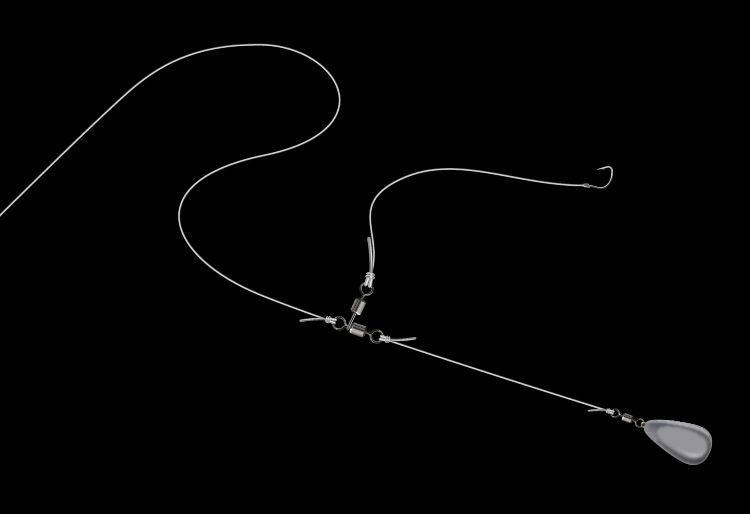

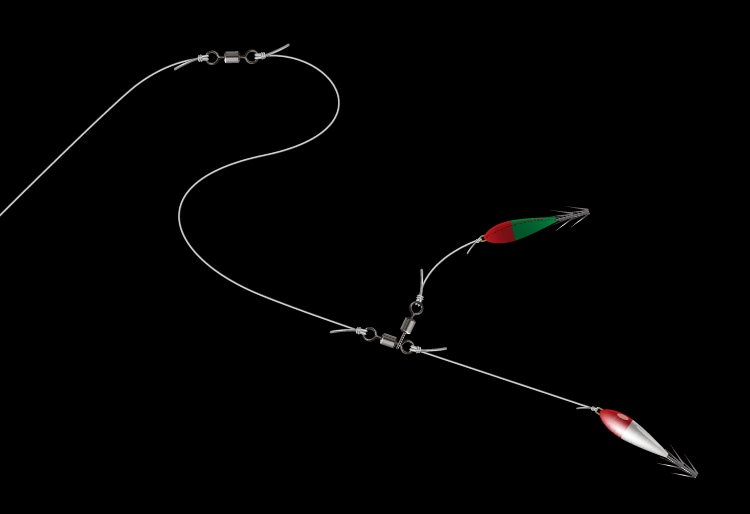

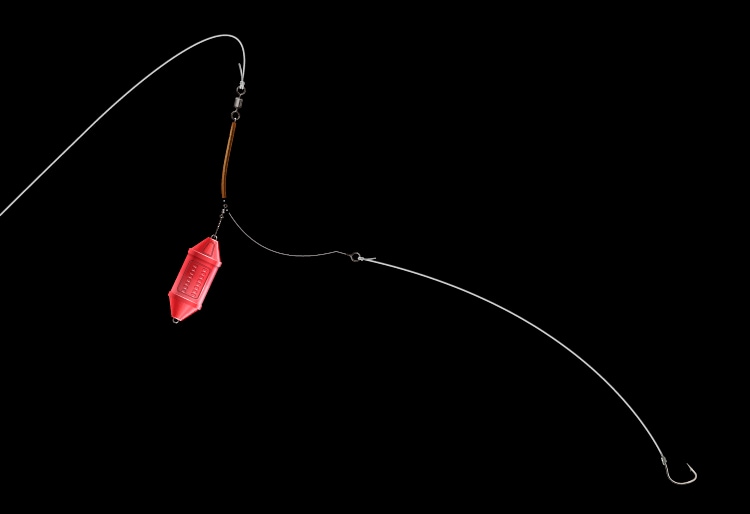

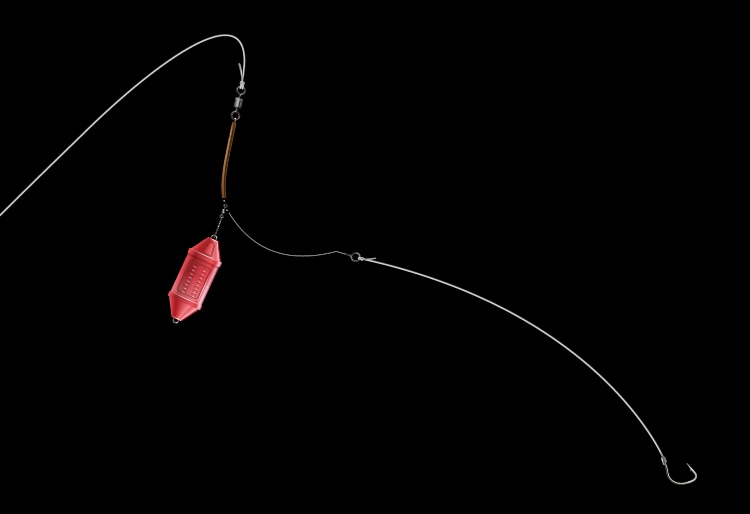

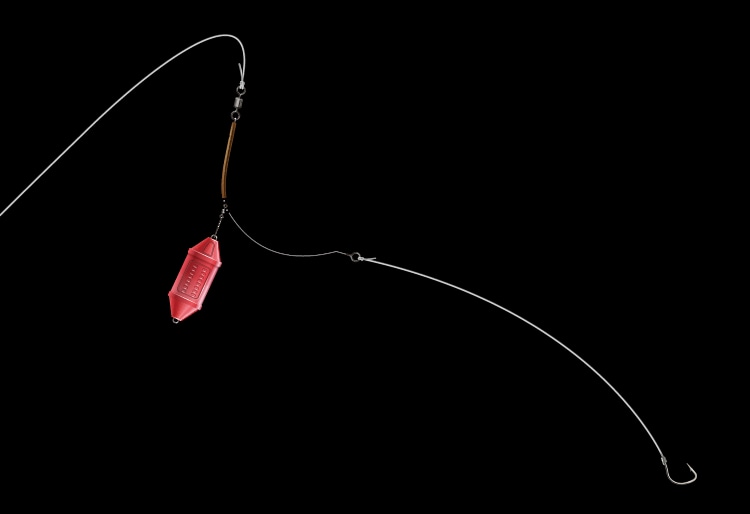

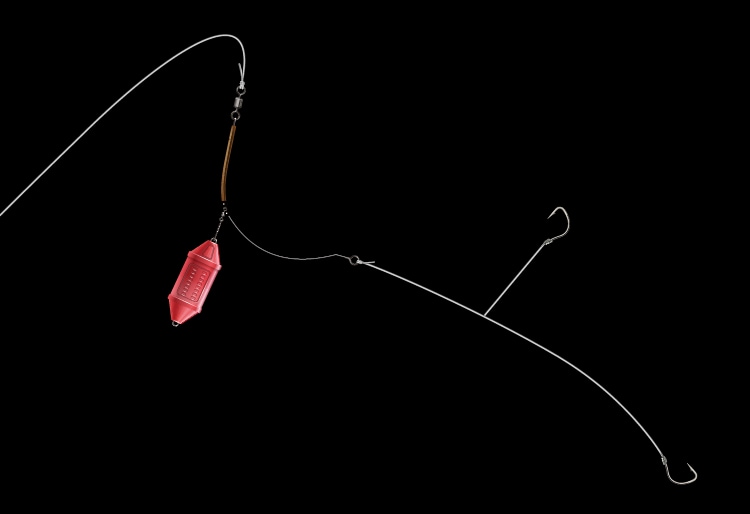

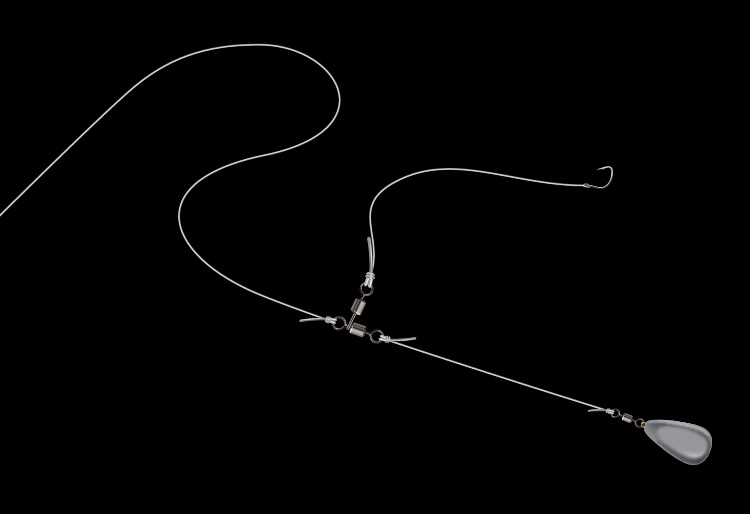

片天秤(マゴチ)

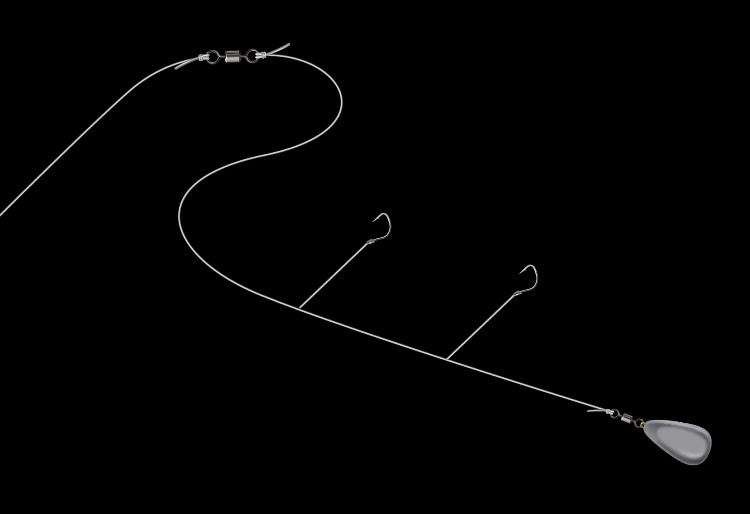

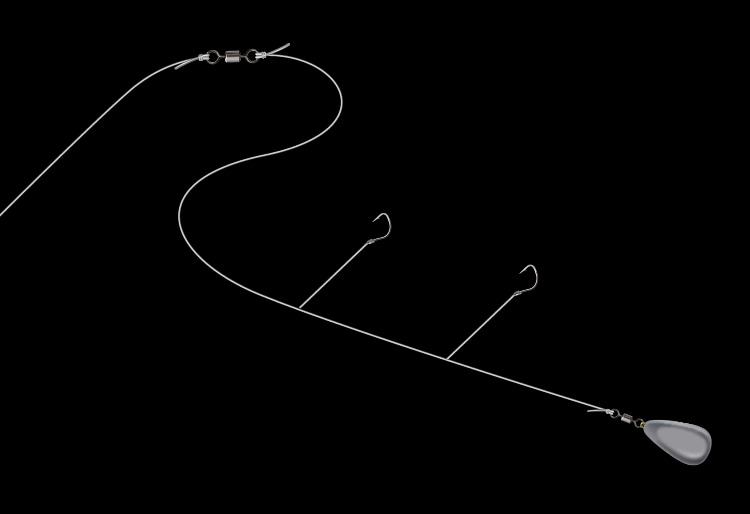

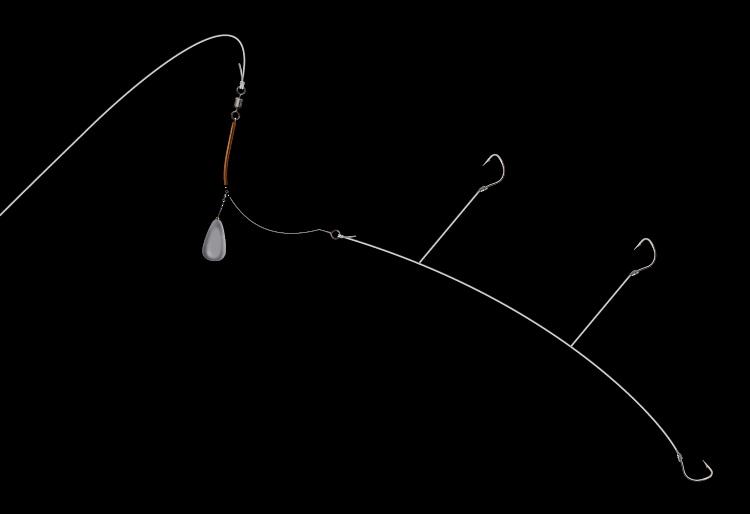

ヒラメよりも浅いポイントが主体となることから、タックルはライトなものを選択。竿は6:4~7:3調子の2m前後、PEライン1.5~2号を巻いた小型両軸受けリールをセットする。鋳込みテンビンか三日月オモリを用いたシンプルな1本バリ仕掛けだ。ハリスはフロロカーボン4号前後を1.5m程度、スズキバリの17~18号を結んでおく。マゴチの場合、ヒラメとは異なり孫バリをセットすることは少ない。エサがエビの場合は口からハリ先を入れてケン(眼の上にあるツノのような突起)の後ろに抜く。メゴチやハゼの場合は下アゴから上アゴへ抜く。釣り方もいたってシンプルで、タナ取りを終えたらアタリを待つだけ。だが、こまめなタナ取りがアタリを増やすコツだ 。アタリが出たら少し待ってアワセを入れるが、人によってタイミングに差があるので、自分なりの感覚をつかもう。

スッテ(マルイカ)

水深に合わせて使用するオモリは30~100号と幅広い。60号以上なら竿は2~2.5mの7:3~6:4調子で、PEライン3号を巻いた小中型の電動リールを合わせる。それ以下ならライトゲーム用かカワハギ用、あるいはマルイカ専用ロッドに、PEライン0.8~1.5号を巻いた小型両軸受けリール・小型電動リールがベスト。特に関東では浅場を中心とした釣りのゲーム性に魅了される人が多い。スナップサルカンを介して仕掛けを接続するが、幹糸はフロロカーボンの4号。1.3mほどの間隔をあけてスッテを5、6個セットする。イカヅノと同じく操作性を高めるため、ブランコのエダスを0cmにした「直ブラ」や「直結」も多用される。また、投入器を使用すれば、仕掛けを入れる際の絡みを気にしなくてもよい。

メタルスッテ

サビキ

50号前後のオモリを多用するのでロッドもそれに応じた胴調子の1.6~2.4m。PEライン2号程度を巻いた小型電動リールを組み合わせる。マキエカゴと、グルクンサビキと呼ばれる市販の専用サビキ仕掛けをセット。その下にオモリがくるのが標準的だが、サビキ仕掛けとサビキ仕掛けの間にマキエカゴをセットするパターンなどもある。本州の釣り師にとっては、アジやイサキ釣りとほぼ同じイメージで挑戦できるタ ーゲットだ。

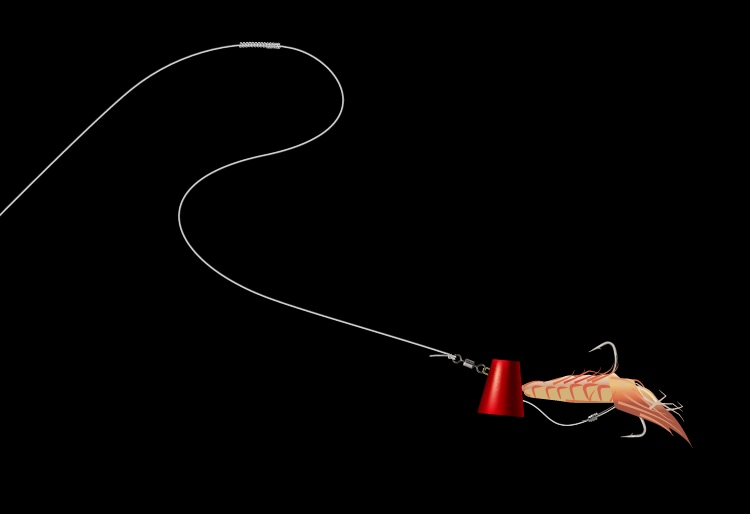

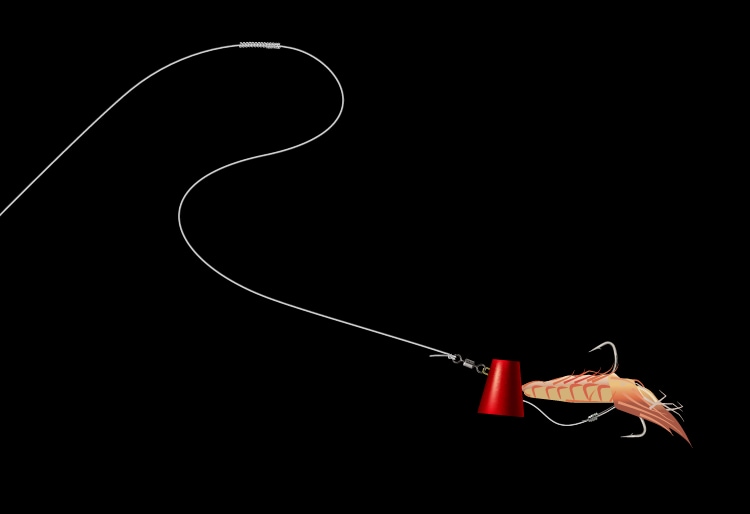

テンヤ

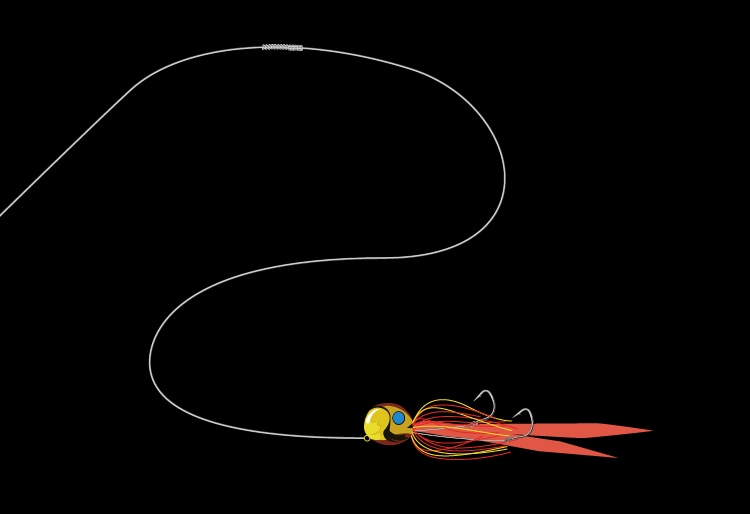

テンヤ(カブラ)というハリの付いたオモリに冷凍エビをセット、マダイのいるタナに落として誘い、釣り上げるのがこの方法。もともと伝統的な釣りであったが、タックルやテンヤが洗練され、中オモリなどを使用しないルアーフィッシングに近いスタイルの一つテンヤが主流になってきている。専用ロッドにスピニングリール2500~3000番の組み合わせを用いるのが主流で、ラインはPE0.6~1号、リーダーにフロロカーボン2~3号を接続する。テンヤやカブラは3~12号あたりまで使用される。釣り方の基本は底を取り、竿を大きくシャクって跳ね上げ、再び落とすことの繰り返し。アタリは落とし込んでいる最中や止めているときに出ることが多く、即大アワセ が基本だ。

完全フカセ

船上からオキアミを撒き、フロロカーボンの重さを利用して、仕掛けを潮に乗せて沈めながら流して狙うのが完全フカセと呼ばれる方法。基本的にオモリのようなものは使用しないので、そう呼ばれるようになった。専用ロッドなどに、フロロカーボン6~8号を200m以上巻いたリールをセット、さらに全長6~8mの2、3本バリ仕掛けをサルカンで接続する。ハリはマダイや伊勢尼の12、13号。ハリスは5、6号あたりが標準だ。縦に仕掛けを落としてタナを狙う釣りではないが、ヒットポイント(流す距離)を把握するのと仕掛け回収を素早くおこなえることから、カウンター付きの電動リールが扱いやすい。また、スプールの回転性能も仕掛けをスムーズに流す上で重要。また、潮が速い場合などはガン玉を使用することもあるので用意しておいたほうがいいだろう。

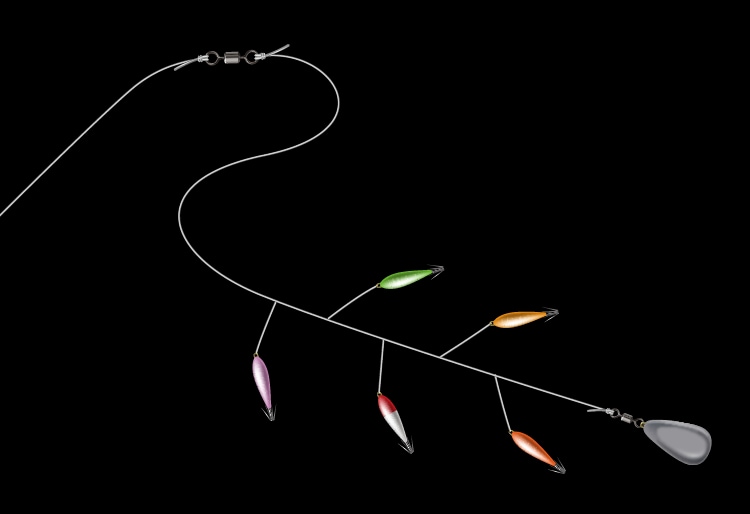

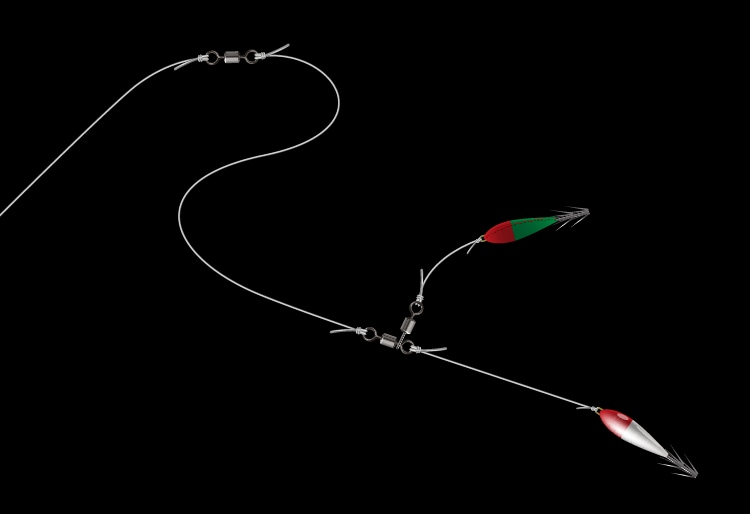

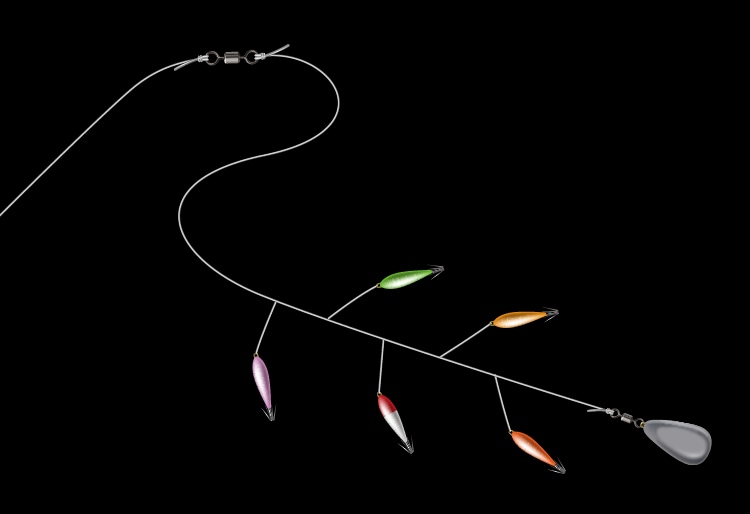

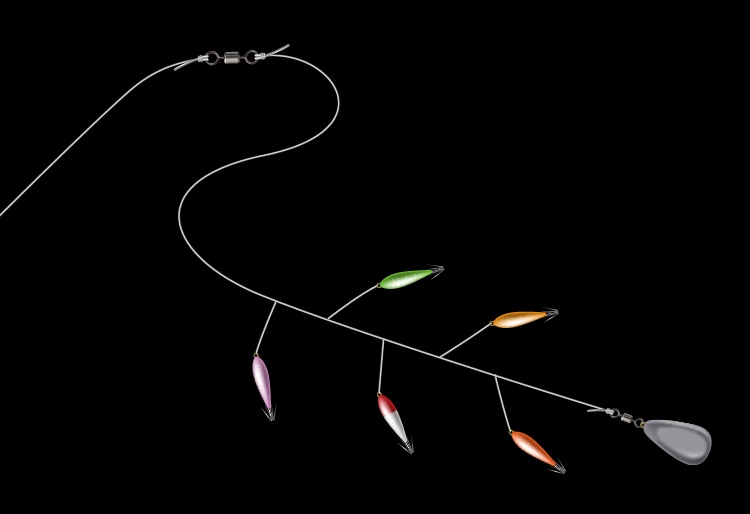

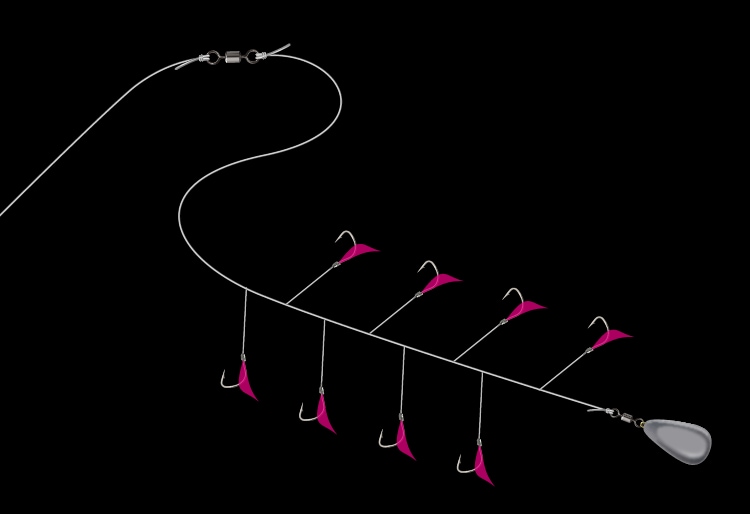

サビキ

堤防のアジを狙うときに用いるようなマダイ用のサビキ針を用いた擬似餌の釣りだ。錘負荷30号程度の竿に小型両軸受けリールをセット、道糸はPEラインの1.5 号前後を巻いておく。リーダーを結んでもいいが、なくても問題はない。そこに専用サビキとオモリをセットする。サビキ仕掛けは幹糸4、5号、エダス3~4号、ハリは7号程度のもの。全長はさまざまだが、最初は6~8mが扱いやすいだろう。オモリは30号が中心だ。サビキに用いられる皮の色などはいろいろな意見があるが、現地でその時期に実績のあるタイプを事前に確認しておいた方がいいだろう。

ウタセマダイ

生きたウタセエビを撒き、サシエにも同じものを用いてマダイを狙う釣り。ウタセエビをハリにセットする方法が重要で、脳みそを避けて元気に動くようにするのが釣果の分かれ目。竿は3m前後で錘負荷30~50号が目安。フロロカーボン6 号を巻いた小型電動リールをセット、その先に市販の3本バリをオモリをセットしたシンプルな胴突き仕掛け。仕掛けには 2本バリと3本バリがあるが、慣れないうちは2本バリが扱いやすいだろう。ハリは11~13号、エダスは4~6号あたりのものが多い。オモリはポイントによって使用される重さがさまざまなので、船宿に確認しておこう。もともと大型を狙う釣りだが、ときには青物がダブルやトリプルでヒットすることもあるので、比較的丈夫なタックルと仕掛けを用いたい。

鯛ラバ

鯛カブラと呼ばれる漁師が用いていた擬似餌の釣りを現代風にアレンジしたのが鯛ラバ。大型のオモリにセットされたシリコン製のスカートとハリで、マダイを誘い、掛ける。タックルは専用ロッドにソルト用小型ベイトリールをセットし、ラインはPEの0.6~1号を用いる。リーダーはフロロカーボン2.5~5号を1.5~3m。その先に各種タイラバをセットする。この釣りで特徴的なのは底まで沈めてから、とにかく同じ速度でゆっくり巻き上げる操作。アタリを感じても合わせずに巻き続けるのがコツなので、比較的エントリーしやすい釣りかもしれない。

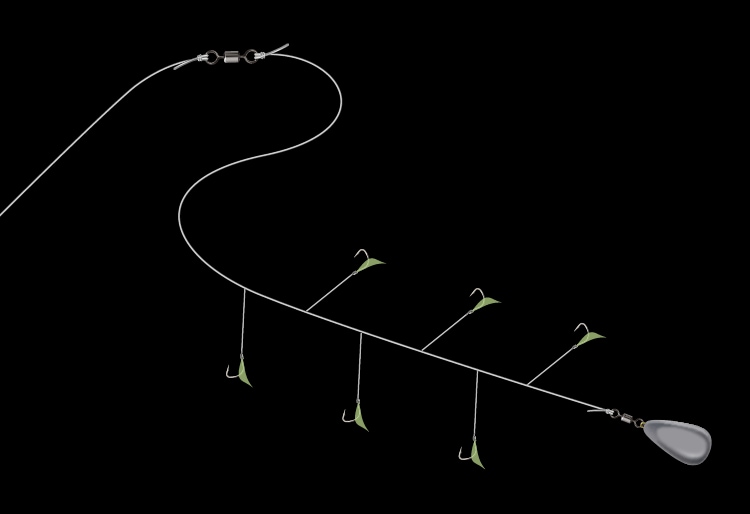

ビニール高仕掛

和歌山県北部エリアなどでよく使用されるのがビニール片を用いたこの仕掛け。「高」とは仕掛け全長の長さを示しており、幹糸部分が10mにもおよぶ胴突き仕掛けから来ている。マダイ対応、錘負荷30号クラスの竿に小型電動リールを組み合わせ、ラインはPEの2号程度が多い。幹糸は3~5号、エダスは3号を50cmほど、グレバリ8号前後を結んだ5、6本 バリ。オモリは30号前後。エサの代わりにビニール片をハリに刺し、底まで仕掛けを沈めては巻き上げ、再び落とすことを繰り返す。同じ仕掛けでアジやサバ、青物なども喰ってくる 。

胴突

テンビンフカセ

関東のコマセマダイと釣りの基本は同じだが、関西ではテンビンフカセと呼ばれ、ステンカゴと複数のハリが用いられているのが違い。長さ3~3.6m、錘負荷50~80号クラスの竿にPE3号程度を巻いた中型電動リールをセット。ステンテンビンかパイプテンビンを介してカゴとクッションゴムを取り付け、ハリス6~8号を10~15m取った2~4本バリ仕掛けで釣る。ハリはマダイの10号前後だ。オモリは幅広い号数が使われるが潮に合わせる。

サビキ

堤防のサビキ釣りと考え方は同じ。船サビキと呼ばれることもある。錘負荷30~50号でコマセを振り出しやすい竿に中小型の両軸リールか電動リールを組み合わせ、PEライン4~ 5号を巻いておく。サビキカゴをセットし、7~15本のサビキ仕掛けをセットする。アジ狙いならハリは10号まででいけるが、サバならもう少し大きくてもよい。最初は7~10本程度が使いやすいが、絡むことも多いので予備は多めに準備しよう 。特に大型のサバが釣れているときは追い喰いを狙わず最初のアタリで巻き上げること。カゴと仕掛けの間にクッションゴムを入れることもある。下に付けるオモリは60号前後。

胴突

片天秤

アジやサバ狙いでオーソドックスなビシ仕掛けの場合、錘負 荷80~100号程度で胴のしっかりした1.5~1.8mの竿に中小型電動リールをセット。道糸はPEライン3号、中型片テンビンにコマセビシ120~130号をセットして、クッションゴムを介し3本バリ仕掛けを接続する。幹糸、エダスは2号前後、ムツバリの9~10号を結んでおく。マキエにはイワシミンチ を使い、サシエは食紅で染めたイカの小さな短冊やアオイソメ。イサキ狙いでも基本的な仕掛けの構成は変わらないが、使用するコマセビシは60号前後が多いようだ。タックルもそれに応じたものになる。

サビキ

竿は錘負荷15号程度までの軟らかい3~3.6mに小型両軸受けリールを組み合わせ、PEライン0.8~1号を巻いておく。サビキはエダスが0.8~1号という細い専用の5~8本バリを選び、棒オモリの30号前後を下にセットする。中型サイズの数狙いを目的とした釣りなので、とにかく手返しが勝負。時合いにどれだけの魚をハリに掛けられるかがだいご味なので、トラブルは禁物だ。

ワーム

サビキではなく小型のワームを用いてメバルを狙う釣り方もある。やはり瀬戸内から大阪湾にかけてが盛んだ。竿はメバル専用か錘負荷30号程度の2~3m、小型両軸受けリールを組み合わせ、PEライン2号程度を巻いておく。幹糸1.5号、エダスが0.8~1号という細い4本バリ仕掛けで、5号前後のハリにワームをチョン掛けにする。操作は仕掛けを着底させてゆっくり巻き上げるだけ。潮にまかせてワームがゆらゆらするのでメバルが食ってくるのだが、そのためエダスは50cm程度と長い。オモリは30号前後を下にセットする。

片天秤

小型の片テンビンを使用した3本バリ仕掛けが主流だが、狙う水深によって若干の違いがある。30m前後のやや深場では、40~50号のオモリを使用。1.5~1.8m程度の専用ロッドにPEラインの1~2号を巻いた小型両軸リールを組み合わせる。ハリスは3~4号、カレイバリの12、13号で、底を小突いて誘う釣りが中心のため仕掛け全長は60~80cmと短く、ビーズを多用してアピール力を高めるケースが多い。比較的水深が浅い場合で待つ釣りが中心の場合はオモリは20~30号で十分。竿は1.8m前後の軟らかめの専用ロッドが多用される。道糸や仕掛けもワンランク細いものでよいが、仕掛け全長は80~100cmとやや長めでビーズ類も少なめだ。

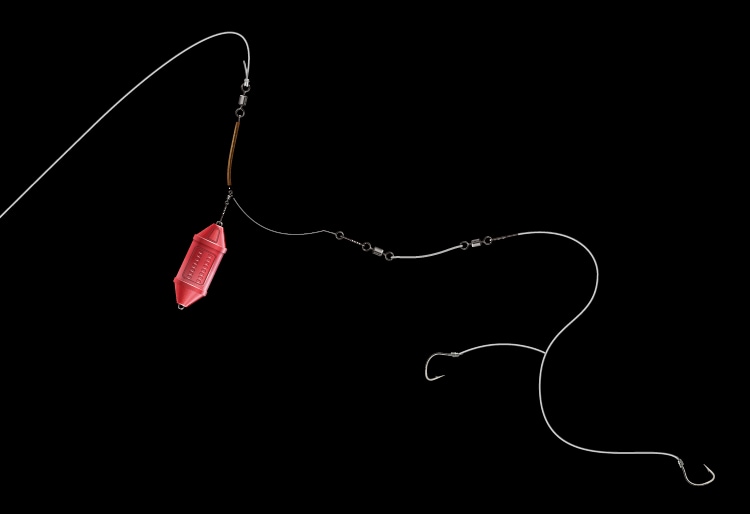

片天秤

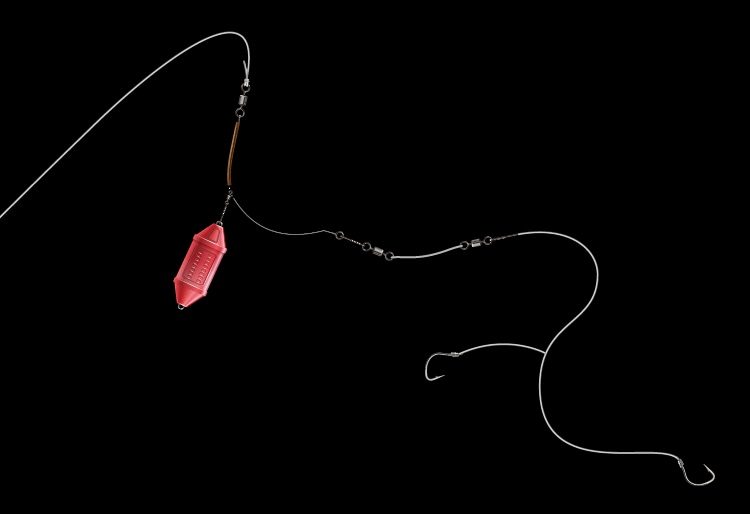

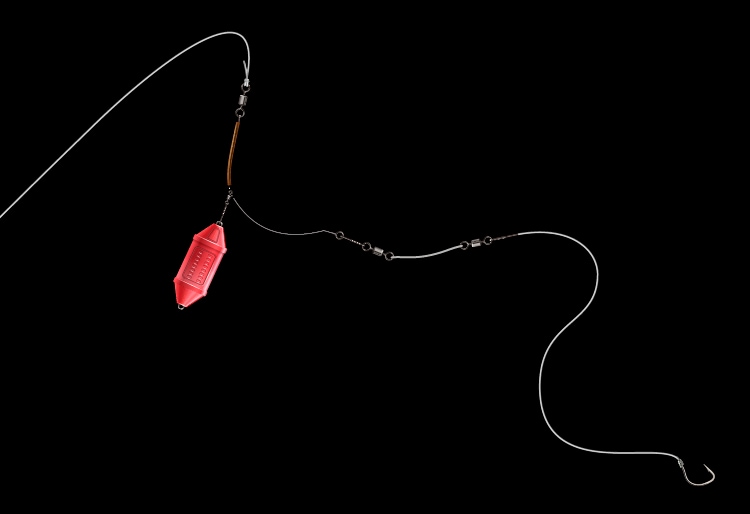

タチウオを狙う際に標準的なのが片テンビンを用いた仕掛けだ。一例としては長さ2m前後の比較的先調子の竿に小型電動リールをセット、道糸はPEライン1~3号。片天秤に30~100号に全長2m程度の1本バリ仕掛けをセット。エサはサバの切り身などがよく使用される。

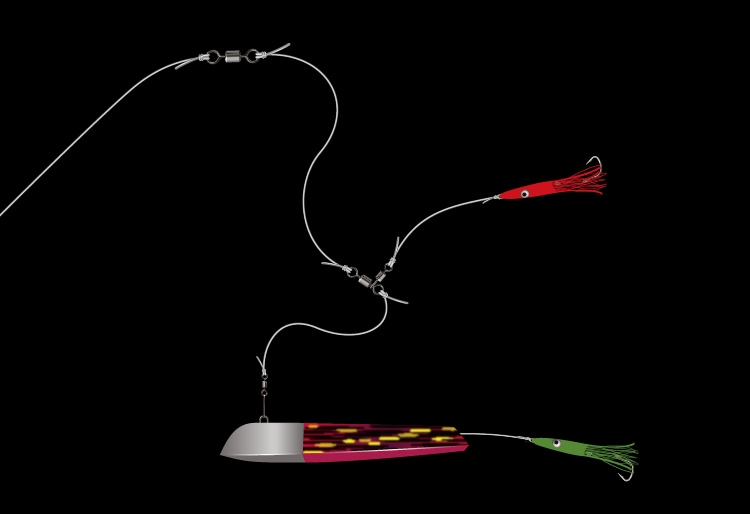

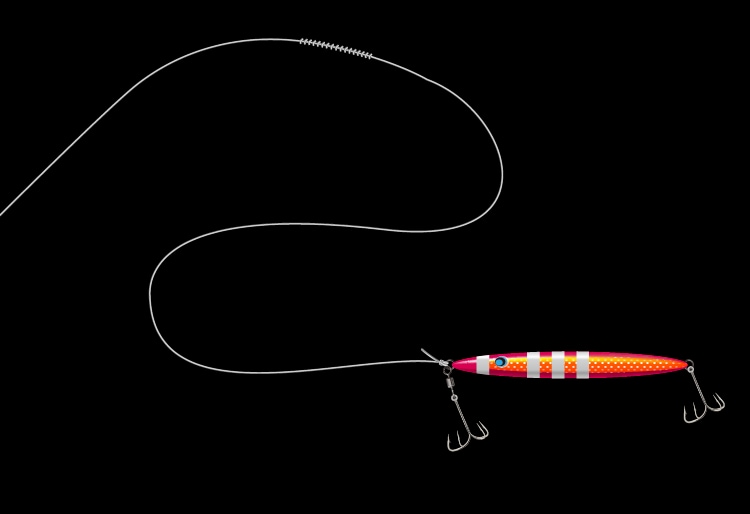

三角バケ

三角バケとはマスナタとも呼ばれる、400g程度もあるルアーとオモリの中間的役割をはたす北海道独特の漁具。サクラマス等を狙う際にも使用され、竿をシャクって操ることでセットした仕掛けが海中で動き魚を誘う。この釣りでは竿が2.4~2.7mで錘負荷80~120号のもの。小型もしくは中型電動リールをセットしてPEライン4~5号を巻いておく。その先に胴突きタイプの1~3本バリ仕掛けをセットし、オモリがわりに三角バケをセットする。三角バケの後端にもハリがセットされる。ハリには冷凍のイワシをつけるか、擬似餌のタコベイトも利用される。

落し込み

サビキバリでまずエサとなる小魚を掛け、そのまま仕掛けを落とし込んで本命の対象魚を狙うのがこの釣り。専用竿か長さ2~3m、錘負荷60~150号の竿に中小型電動リールをセット。PEライン3~4号にフロロカーボン14号以上のリーダーを結ぶこともある。船宿で指示された専用の落とし込みサビキ仕掛けと60~150号のオモリをセットする。タックルや仕掛けの太さは各エリアで狙う魚のサイズに合わせるが、それに伴って幅がある。

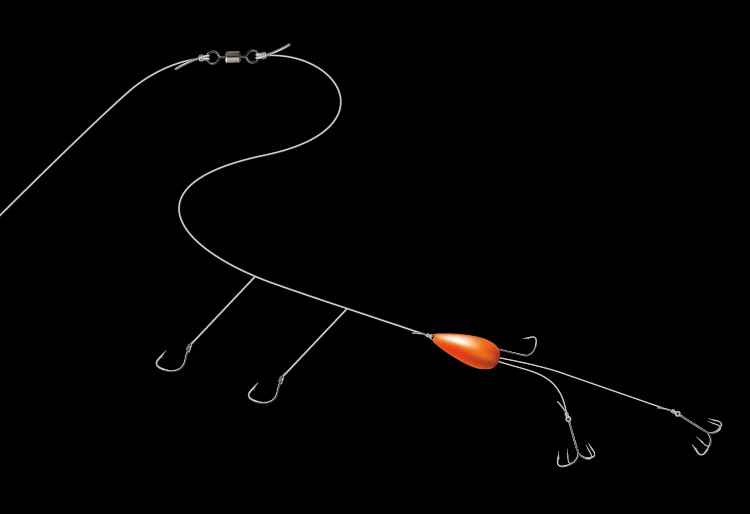

泳がせ(ノマセ)

専用竿などに中型電動リールを組み合わせる。道糸はPEライン3号前後、幹糸7号、エダス6号の胴突き1本バリをクレン親子サルカンで接続、伊勢尼12~13号の孫バリ仕掛けにする。サルカンより下は捨て糸4号を20~30cm取って60~100号のオモリを結ぶ。エサのマイワシには口と肛門付近にハリ を刺すが、エサの腹側から喰いつくことの多いヒラメには有効なやり方だ。

カットウ

アタリが出にくいショウサイフグを掛けるために生まれたのがカットウ釣り。親バリのエサでフグを寄せ、下のカットウバリで引っ掛ける。アオヤギのエサの場合、竿は長さ1.5m前後で錘負荷10~15号、穂先な柔軟な先調子のものがよい。小型両軸受けリールにPEライン1.5~2号を巻き、フロロカ ーボンの5号1.5mを結んでおく。そこに専用のオモリをセットして長さ違いのハリス14~16号22~25cmを2本出してハリを結ぶ。エビエサの場合は竿が1.8mまでで錘負荷10号程度。PEラインは1~1.5号。胴突き2本バリの下側にナツメ型オモリ8~10号をセットして、さらにその下側にエサ用のハリとハリス8~10号13~15cmに結んだカットウバリを取り付ける。

喰わせ

竿は長さ1.5~1.8mで錘負荷10号程度、やはり穂先な柔軟な先調子のものがよい。小型両軸受けリールをセットしてPEライン1~1.5号を巻いておく。20号程度のオモリを使う通常の胴突き3本バリ仕掛けで、幹糸4号、エダス3号を10cm弱、ハリは丸カイズの11~12号などを使う。

片天秤

竿は錘負荷100号程度のしっかりしたもので、中型電動リールを組み合わせる。道糸はPEライン3~4号で40~50cmサイズの片テンビンと150~200号のオモリをセットする。幹糸8号、ハリスは6号程度で全長2m程度の2本バリ仕掛け。ハリはムツの17号前後でフラッシャーなどの付いているものが多用される。エサは外套を外したホタルイカやサバの切り身など。

ライトコマセ

イサキ狙いの中でも特にライトなケースの一例としては、2m前後のロッドと小型両軸受けリールの組み合わせにラインはPEの2号まで。片テンビンにプラビシ40~60号をセット、クッションゴムを介して全長3m程度の3本バリ仕掛けを結ぶ。幹糸2号、エダスは1.5号でムツバリの7~9号を結ぶ。

スッテ

片天秤

生きたサルエビやシバエビを用いてスズキを狙うときの仕掛け。全長2m前後の竿に小型両軸受けリールを組み合わせ 、道糸にはPEラインの2~3号を巻いておく。鋳込み型の片テンビン7~10号の先にハリス4~5号を2m以上取り、スズキバリ16~18号を結んでおく。ハリの軸には海中でエサを安定させるためにヒューズオモリを巻いておく。エビを弱らせないようにハリを刺すことが釣果を左右する。

タラシャクリ

北海道でマダラを狙う際に使用される伝統的な釣り。全長2.1~2.7m、錘負荷200号前後の丈夫な竿に大型電動リールをセットし、道糸はPEラインの6~8号を400m以上巻いておく。20~24号の先糸を2m前後結び、その先にタラシャクリ棒と呼ばれる鉛でできた擬似餌をセットする。操作は着底させてからシャクることの繰り返し。ハリにはタコベイトが取り付けられることも多い。

イシモチ仕掛け

胴突カゴ

大分のブランド魚にもなっている関アジ、関サバの釣りは胴突きカゴと呼ばれる仕掛けで狙うのがポピュラーだ。全長3~3.3m、錘負荷60~80号の際に電動リールをセット。多用されるラインは3~6号と幅がある。その先に短ハリスの専用サビキ8~10本バリを結び、いちばん下に関カゴと呼ばれるカゴオモリ80~120号をセットする。道糸とサビキ仕掛けの間にはクッションゴムを入れることもある。特にアジの場合は口切れしやすいので、掛かったらすぐに電動リールのスイッチを入れずに、一度竿を起こしてから作動させるようにしよう。

タコエギ

エギはもともとイカを釣るために考えられた擬似餌だが、この釣りはタコ用に改良されたものを使ってマダコを狙う。2m前後の専用竿にパワーのある両軸受けリールを組み合わせ、ラインはPE3号以上を巻いておく。フロロカーボン8~10号のリーダーを3~5m接続し、専用スナップでタコエギと40~60号のオモリをセットする。釣り方はエギを底まで沈めて底を叩くように誘う。違和感があればひと呼吸置いて合わせ、一気に巻き上げよう。

タコテンヤ

ラインにテトロンを用いた手釣りも多いが、竿を使う場合は2m前後の専用機種にパワーのある両軸受けリールを組み合わせ、ラインはPE3号以上を巻いておく。カラーテープやタコベイトなどをセットした30cm程度の短い専用リーダーを介してタコテンヤの40~60号をセット。エサは冷凍のアジやイワシをワイヤーでくくりつけるが、ワームが用いられたり、イワシと豚の背脂を抱き合わせにすることもある。釣り方はテンヤを底まで沈めて引きずるが、ときおり竿先を小刻みに上下させて誘うのも効果的だ。

ジギング

6ft台の専用ロッドにソルト用の小型ベイトリールを組み合わせる。リールはカウンター付きがヒットレンジをチェックできるので便利だ。ラインはPEの0.8~1.2号、リーダーはフロロカーボン40~50lbを2m程度とる。メタルジグは100~200g程度で、前後にタチウオ専用のアシストフックをセットする。操作の基本はリール1回転に対してロッドを1回シャクるワンピッチジャークで、底を確実に取ってから水深の半分まで探る。アクションは控えめに、反応があるレンジを見つけることが大切で、そこからヒットパターンを探っていく。

ウタセ

生きたウタセエビを撒き、サシエにも同じものを用いる。丈夫なタックルと仕掛けでもともと大型マダイを狙う釣りだが、ブリなどの青物もよく釣れる。ウタセエビをハリにセットする方法が重要で、脳みそを避けて元気に動くようにするのが釣果の分かれ目。竿は3m前後で錘負荷30~50号が目安。フロロカーボン6号を巻いた小型電動リールをセット、その先に市販の3本バリをオモリをセットしたシンプルな胴突き仕掛け。仕掛けには2本バリと3本バリがあるが、慣れないうちは2本バリが扱いやすいだろう。ハリは11~13号、エダスは4~6号あたりのものが多い。オモリはポイントによって使用される重さがさまざまなので、船宿に確認しておこう。

片天秤

ひとくちにコマセ釣りといっても対象魚やサイズで多少の違いはあるが、ワラサ(メジロ)を想定するならば多用されるのはコマセビシ80~100号。ロッドはこれに対応した2~2.7m 前後、中小型の電動リールを組み合わせるのがベストだろう 。道糸はPEライン4号前後、片天秤とクッションゴムを介して5~10号のハリスを6~8m取った1本バリ仕掛けなどが一例。ツケエは大きめのオキアミがよく使われる。狙いのタナに仕掛けを沈め、ロッドを大きくあおってコマセビシからコマセを振り出してアタリを待つ。

両天秤

胴突スッテ

スッテ

夏の風物詩として人気の高いケンサキイカ狙いでは、イカヅノではなくスッテが主流。水深がさほど深くないので使用するオモリは80号前後、竿はバラシを防ぐ意味で胴調子の2.4~2.7mが標準だが、2m以下のショートロッドを使う人も増えてきた。PEライン2~3号を巻いた小型の電動リールを組み合わせるのがベストだろう。スッテは2.5号が標準で、間隔を1.3mほど空けた5本仕掛け。幹糸は4号、エダスは2.5号を25cmほどだが、市販品を使用する人が多い。また、同じ仕掛けでスルメイカもアカイカに混じって釣れる。

片天秤

コマセ(片天秤)

泳がせ(胴突)

アマダイ(片天秤)

プラヅノ

一つテンヤ

サビキ(マダイ)

電気釣り(サビキ)

胴突サビキ

ノマセ

泳がせ

泳がせ(イワシ)

泳がせ

胴突

テンビンフカセ

胴突

堤防のサビキ釣りと考え方は同じ。船サビキと呼ばれることもある。錘負荷30~50号でコマセを振り出しやすい竿に中小型の両軸リールか電動リールを組み合わせ、PEライン4~ 5号を巻いておく。サビキカゴをセットし、7~15本のサビキ仕掛けをセットする。アジ狙いならハリは10号まででいけるが、サバならもう少し大きくてもよい。最初は7~10本程度が使いやすいが、絡むことも多いので予備は多めに準備しよう 。特に大型のサバが釣れているときは追い喰いを狙わず最初のアタリで巻き上げること。カゴと仕掛けの間にクッションゴムを入れることもある。下に付けるオモリは60号前後。

片天秤

片天秤

片天秤

ひとくちにコマセ釣りといっても対象魚やサイズで多少の違いはあるが、ワラサ(メジロ)を想定するならば多用されるのはコマセビシ80~100号。ロッドはこれに対応した2~2.7m 前後、中小型の電動リールを組み合わせるのがベストだろう 。道糸はPEライン4号前後、片天秤とクッションゴムを介して5~10号のハリスを6~8m取った1本バリ仕掛けなどが一例。ツケエは大きめのオキアミがよく使われる。狙いのタナに仕掛けを沈め、ロッドを大きくあおってコマセビシからコマセを振り出してアタリを待つ。

片天秤

2m前後のロッドと小型両軸受けリールの組み合わせにラインはPEの2号まで。片テンビンにプラビシ40~60号をセット、クッションゴムを介して全長3m程度の3本バリ仕掛けを結ぶ。幹糸2号、エダスは1.5号でムツバリの7~9号を結ぶ。

ライトコマセ

2m前後のロッドと小型両軸受けリールの組み合わせにラインはPEの2号まで。片テンビンにプラビシ40~60号をセット、クッションゴムを介して全長3m程度の3本バリ仕掛けを結ぶ。幹糸2号、エダスは1.5号でムツバリの7~9号を結ぶ。

泳がせ(ノマセ)

活きたマイワシをエサに胴突き仕掛けで狙うのがヒラメ釣りのオーソドックスなスタイル。ライトヒラメでは1本バリも使用されるが、基本はハリ掛かりを考慮して孫バリをセットする。また、通常の胴突き仕掛けとは少し異なり、クレン親子サルカンを中心に見ると、エダスは6、7号を80cm程度、上側の道糸に接続する幹糸は6~8号を80cm程度、下側のオモリと接続する捨て糸は4号程度を30cm程度取る。つまりオモリからクレン親子サルカンまでの長さがエダスよりも短いのだが、これは根掛かりの多いポイントでオモリを底から1~2m切ってアタリを待つためであり、同時にエサの動きを妨げないという意味もあるからだ。オモリは80~100号が多用 され、PEラインの2~4号を巻いた中型両軸受けリールをセットするのが扱いやすい。

-

-

特徴・生態 カサゴ目フサカサゴ科に属する。全長は最大で約30cm。堤防釣りの人気魚種だが、船釣りでも根魚の代表的ターゲット。水深2~40mの岩礁帯などを好み、ゴカイや甲殻類、小魚を補食する。体色や模様は環境や個体によって差があるが、深場に棲む魚は赤い。地方名はさまざまだが、関西ではガシラ、長崎や熊本・鹿児島ではアラカブとも呼ばれる。

1明石

| 釣法 | 適応ロッド | 想定錘 |

|---|---|---|

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M190 | 30号 |

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M195 | 30号 |

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M200 | 30号 |

| 胴突 | EXCITEGAME TYPE73 M195 | 30号 |

2加太

| 釣法 | 適応ロッド | 想定錘 |

|---|---|---|

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M190 | 30号 |

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M195 | 30号 |

| 胴突 | LIGHTGAME TYPE73 M200 | 30号 |

| 胴突 | EXCITEGAME TYPE73 M195 | 30号 |